Section outline

-

-

1- تعريف علم النفس الفزيولوجي:

يعرف علم النفس الفيزيولوجي، كما يلي:

"منهج علمي لدراسة سلوك الكائن الحي وعلاقته بالجهاز العصبي".

"هو فرع من فروع علم النفس يهتم بدراسة الأسس الفسيولوجية للسلوك الصادر عن الإنسان".

"هو العلم الذي يدرس العلاقة الارتباطية بين الأجهزة التنظيمية (كالجهاز العصبي وجهاز الغدد) من جهة، والسلوك (العمليات العقلية، سمات الشخصية) من جهة أخرى، والتأثير المتبادل بينهما".

2- الفرق بين علم النفس الفسيولوجي وعلم الفسيولوجيا /علم وظائف الأعضاء:

إن الهدف النهائي لعلم وظائف الأعضاء هو معرفة كيفية عمل أجهزة الجسم ليس فقط من الناحية الكيميائية، ولكن أيضا من الناحية التشريحية والناحية الفيزيائية. أما علم النفس الفسيولوجي فهو لا يهتم بعمل أعضاء الجسم وأجهزته المختلفة في حدّ ذاتها، وإنما يستخدم بعض المعلومات المستقاة من علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح وعلم الكيمياء الحيوية وفروع أخرى، بالإضافة إلى الجوانب النفسية بهدف فهم سلوك الأشخاص والتنبؤ به (أنظر 05). فعلم النفس الفسيولوجي يهتم بعمل أعضاء الجسم وأنسجته المختلفة، إلا لكي يضعها في إطار أشمل لفهم السلوك.

مثال: يدرس بعض مفاهيم الوراثة لكي يستخدمها في فهم الفروق الفردية، ويدرس الجهاز العصبي لكي يقف على الخصائص العصبية التي تساعد الفرد في التعلم مثلا.

3- تطور علم النفس الفسيولوجي:

أول من أدخل هذا المفهوم إلى التراث السيكولوجي في نهاية القرن الـ 19، هو مؤسس علم النفس الحديث وأول مختبر تجريبي في علم النفس، الفيلسوف والطبيب والسيكولوجي والفيسيولوجي الألماني ويليام فونت (Wundt, 1832- 1920).

فالبداية الحديثة لعلم النفس الفسيولوجي، بوصفه دراسة علاقة السلوك المتكامل بالوظائف البدنية المتنوعة إلى العالم النفسي الشهير فوندت، فهو الذي أطلق هذا الاسم على ذلك الفرع من الدراسة، عندما أسس معمله السيكولوجي في ليبزج عام 1879. وقد ازدادت معرفتنا بتركيب ووظيفة الجهاز العصبي إلى الثلث الأول من القرن التاسع عشر بفضل جهود وعبقرية عدد من العلماء، أبرزهم سير تشارلز بل، وماجندي، وفلورنز، ورولاندو، ومارشال هول.. هؤلاء الذين كشفوا عن التمييز بين الأعصاب الحسية والحركية، وبينوا نوعية الدفعات العصبية، وحقائق الإحساس (بل) ومراكز المخ (فلورنز) والتمييز بين الأفعال الإرادية والمنعكسة (هول).

وفي الفترة ما بين 1833 حتى إنشاء معمل علم النفس التجريبي في ليبزج.. وضعت دعائم علم النفس الفسيولوجي على أيدي موللر وهلمهولتز وفيبر وفخنر، فقد زادت المعرفة التفصيلية بتركيب ووظيفة كل وحدة عصبية بمفردها.

ونشأت بعد ذلك المدرسة السلوكية ومن روادها وولبي وآيزنك وقد إسهامات قيمة أيضا في مجال علم النفس الفسيولوجي.

وعلى الرغم من أن علم النفس الفسيولوجي يعتبر من العلوم الحديثة التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر، إلا أنه لم يحظ بذلك الاهتمام الكبير ولم يبرز بشكل واضح إلا في بداية القرن العشرين بسبب الاكتشافات العلمية والتقنيات الهائلة الحديثة، وأساليب إجراء التجارب التي ساهمت في إرساء قواعد هذا العلم وتحديد إطاره بشكل جيد.

4- موضوع علم النفس الفسيولوجي:

موضوع علم النفس الفسيولوجي هو دراسة العلاقة بين الجهاز العصبي والسلوك، وهو بشكل أعم دراسة العلاقة بين السلوك المتكامل الكلي وبين الوظائف البدنية المتنوعة. وتسهم دراسة أعضاء الحس والأعصاب والغدد والعضلات من الوجهة التشريحية والفسيولوجية في فهم الإنسان ككل، ويحتاج المتخصص في علم النفس إلى فهم أبنية الجسم ووظائفها فهما تاما، قبل أن يشرع في دراسة عوامل السلوك.

5- وسائل البحث في علم النفس الفسيولوجي:

تعددت وسائل البحث في السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت الدراسات تعتمد على استئصال جزء من المخ وملاحظة العواقب، أصبحت التجارب الحديثة على الإنسان الحي من خلال رسم المخ الكهربائي العادي، ورسم المخ بالكمبيوتر، والجهد الكهربي المستدعى، وفحص المخ بالكمبيوتر، وكذلك تصوير المخ بجهاز البوزترون بالكمبيوتر، والذي يبحث وظيفة الخلية العصبية. كذلك قياس مجرى الدم في الساعد في حالات القلق، وتقييم الهرمونات العصبية في المخ والسائل النخاعي وفي الدم. وقد ساعدت هذه الدراسات في فهم جزء من العمليات العقلية العليا، والتي مازال معظمها في متاهات يحاول العلم الحديث اكتشافها وحل أسرارها. ومن وسائل التصوير التي أصبح من الممكن دراسة الدماغ واستكشافه من خارجه باستخدامها ، ما يلي:

4-1- التصوير بالأشعة المقطعية (CAT):

هي طريقة تعتمد على استخدام الحاسب الآلي وأشعة إكس، بالنظر إلى المخ على 03 أبعاد، وهي تزودنا بسلسلة من صور من أشعة إكس لمقاطع عرضية من المخ البشري، تحافظ على بنائه ذي الأبعاد الثلاثة. وتتم العديد من الصور عند مستوى عرض واحد ومكاملتها بواسطة الحاسب الآلي لتخرج بصورة لمقطع من المخ كاملة.

4-2- التصوير بالجهاز المصدر البوزيترون (PET):

هي طريقة حديثة يتم من خلالها التعرف على بعض التفاعلات الكيميائية التي تحدث من خلال المخ في مناطق بعينها. وتقيس نشاط الخلايا وتتعرف على التمثيل الغذائي لها.

4-3- التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI):

تسجل الصورة التي نأخذها للمخ التموجات التي تصدرها، ذرات الهيدروجين عندما تنشط بواسطة موجات إشعاعية في مجال مغناطيسي، ويعتمد وضوح الصورة هنا على حقيقة أن تركيز ذرات الهيدروجين يتباين بوضوح في البناءات العصبية المختلفة.

4-4- تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (MRA): هو تصوير بالرنين المغناطيسي للأوعية الدموية.

-

-

ٍٍمفهوم الجهاز العصبي: الجهاز العصبي Nervous system كأي في جسم الإنسان يتألف من مجموعة من أعضاء عصبية، الأعضاء العصبية تتكون من أنسجة عصبية، والأنسجة العصبية تتكون من خلايا عصبية.

ويتسم الجهاز العصبي للإنسان بصفتين أساسيتين هما:

أولا: سرعة تأثره بما يجري داخل الجسم وبما يجري في البيئة الخارجية.

ثانيا: استقراره النسبي مقارنة بأجهزة الجسم الأخرى.

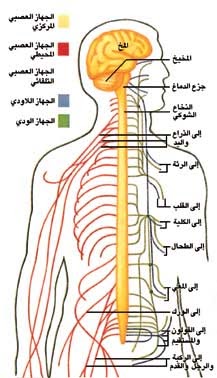

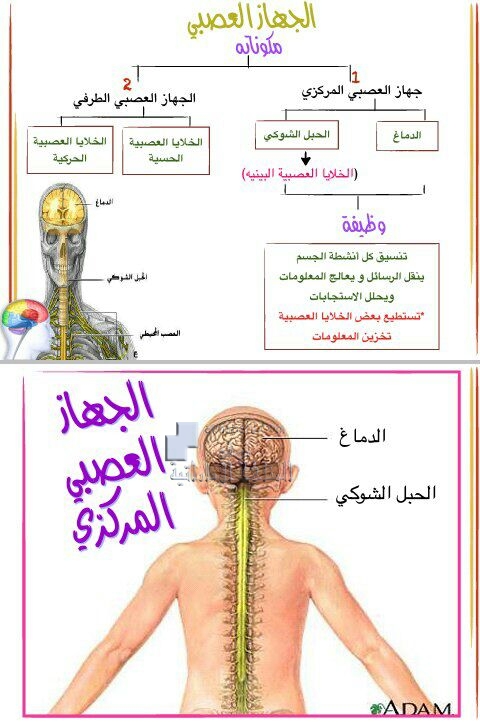

ويتألف الجهاز العصبي للإنسان من قسمين كبيرين هما: الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي/ الطرفي.

أولا: الجهاز العصبي المركزي Central nervous system:

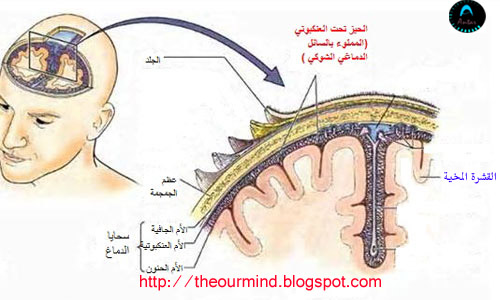

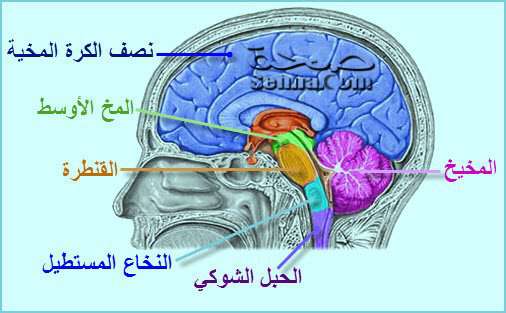

يتالف الجهاز العصبي المركزي من الحبل الشوكي والدماغ الذي يعتبر امتدادا وتوسعا للحبل الشوكي.

وتحمي العظام الجهاز العصبي المركزي فالدماغ محفوظ داخل الجمجمة Skull، ويحاط الحبل الشوكي بفقرات العمود الفقري Vertebral spine. كما يحاط كل من الدماغ والحبل الشوكي بثلاث طبقات من اغشية حافظة تعرف بالسحايا Meninges. (تتكون السحايا من ثلاث أغشية، تشمل ما يلي: الطبقة الخارجية هي الام الجافية dura mater وهي تتصل مباشرة بعظام الجمجمة، ثم طبقة متوسطة هي العنكبوتية/ الغشاء العنكبوتي arachnoid mater ، ثم الغشاء الداخلي الذي يكون رقيقًا في تماس مباشر مع المخ وهو الام الحنونpia mater )، ويوجد بين غشاء العنكبوتية والأم الحنون السائل النخاعي الشوكيcerebrospinal fluid.

I- الدماغ Encephalon:

ينقسم الدماغ الى: الدماغ الامامي، الدماغ المتوسط، الدماغ الخلفي.

1-الدماغ الامامي Forebrain:

ويتكون مما يلي:

1-1- المخ/ المخ الأمامي Brain/ cerebrum:

يعد المخ أكبر وأهم جزء في الدماغ يبلغ وزنه حوالي 80% من وزن الدماغ، وهو عباره عن كرة ثلاثية الأبعاد، يقع داخل صندوق عظمي محكم الاغلاق يسمى الجمجمة، ويبلغ وزنه عند الشخص البالغ من 1280 غ الى 1380 غ. ووزنه يختلف نمائيا من مرحله نمو إلى أخرى، كما يختلف وزنه من شخص الى آخر. ووزن المخ ليس له علاقه بالذكاء.

ولكون المادة التي يتكون منها المخ لينة وسريعة التلف، فانه يحاط بخمس وسائل داعمة ومغذية وحامية له، هي: الجمجمة وثلاثة أغشية سحائية بالاضافة الى السائل المخي الشوكي.

وسطح المخ يشتمل على ارتفاعات تسمى التلافيف Gyrus وانخفاضات تدعى الأثلامSulcus ، والتي بفضلها تزداد مساحه سطح المخ.

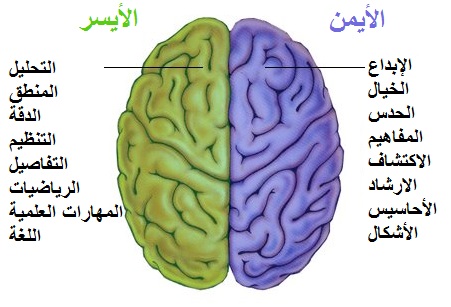

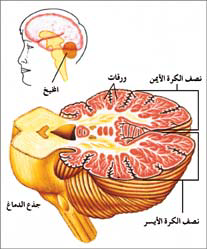

ويتكون المخ من نصفي كرتين مخيتين:

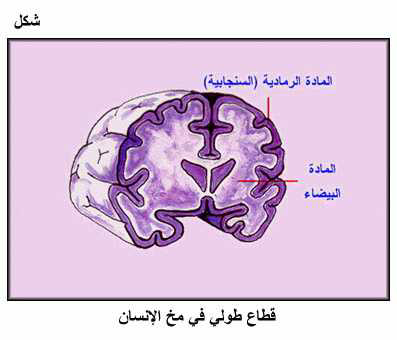

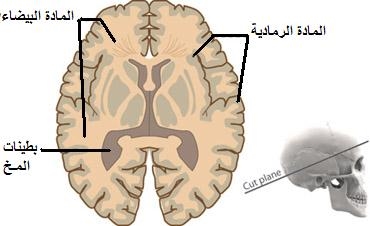

وتتكون كل نصف كرة مخية من طبقتين مختلفتين نسيجيا، الطبقة الخارجية أو المادة الرمادية gray matter أو السنجابية، أو ما يعرف بقشرة المخ cerebral cortex، والطبقة الداخلية أو المادة البيضاء white matter.

تتكون المادة الرمادية من أجسام الخلايا والألياف القصيرة للعصبونات، وتتمثل وظيفه القشرة المخية في انها تتسلم الإشارات المختلفة من جميع أنحاء الجسم، حيث تقوم بتحليلها وإصدار الاستجابة المناسبة بشأنها.

وتتكون الماده البيضاء من الألياف الطويلة الميلينية للعصبونات البينية، وهي تتكون من بلايين الالياف العصبية، وتحتوي الماده البيضاء على عدة انوية رمادية مثل: المهاد، ما تحت المهاد، الجسم المخطط.. الخ أو ما يعرف بالعقد العصبية القاعدية.

- الجسم الثفني/ الجسم الجاسئ Corpus callosum:

عبارة عن كتلة مستطيلة من الأعصاب يبلغ طولها حوالي 10 سم تقريبا، وهو خط طولي ينصف كرة المخ الى نصفي كره مخية يمنى ويسرى، وهو عباره عن نسيج ليفي يقوم بربط نصفي الكرتين المخيتين، فهو همزة وصل تركيبية ووظيفية. كما يعتقد أن له علاقة بعملية فهم القراءة، وأن أي تلف فيه يؤدي الى صعوبة القراءة أو ما يسمى بالعجز القرائي.

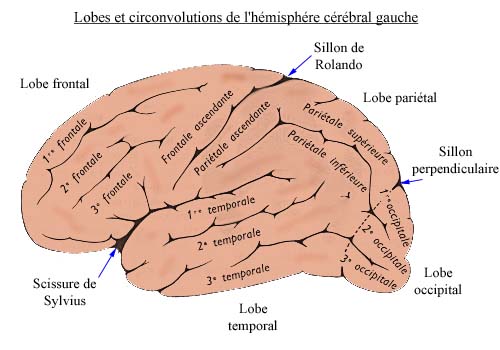

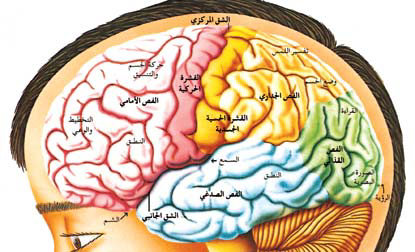

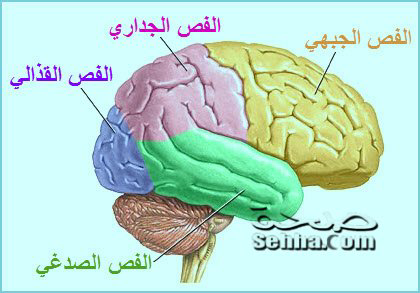

وتقسم كل نصف كرة مخية الى فصوص تفصلها شقوق صغيرة، حيث يبلغ عدد الفصوص في نصفي الكرتين المخيخيتين أربعة أزواج كل زوج يتكون من فصين فص أيمن وفص أيسر، ويضبط الجزء الأيمن من المخ الجانب الأيسر من الجسم والعكس صحيح.

شقوق المخ: يوجد اربعه شقوق، هي:

- الثلم المركزي أو ما يعرف بشق رونالدو Ronaldo fissure: ويوجد بين الفص الجبهي والفص الجداري.

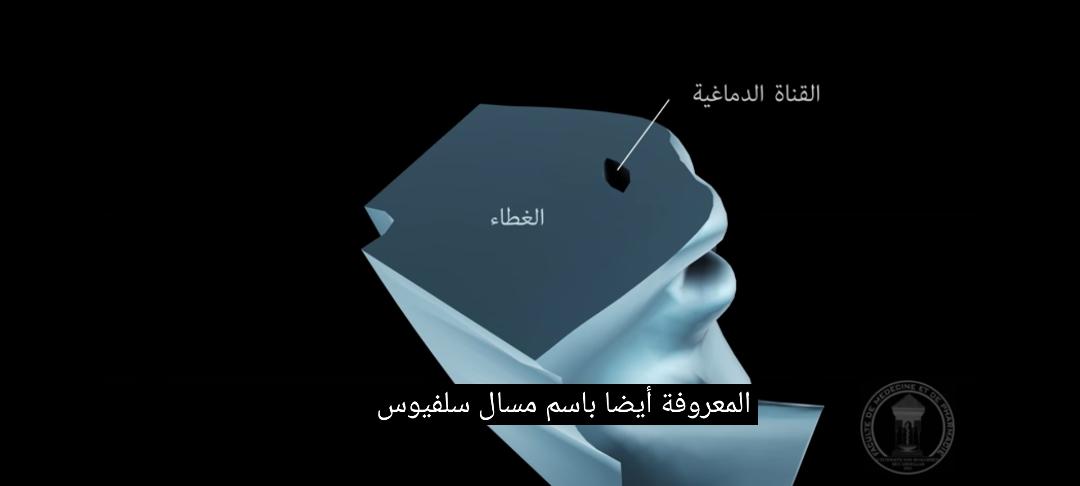

- الثلم الوحشي/ الشق الجانبي أو ما يعرف بشق سيلفيوس Sylvian fissure: يوجد بين الفص الجبهي والفص الصدغي.

- الشق القائم/ الشق العمودي أو ما يعرف بالشق الجداري القذالي parieto-occipital fissure: ويوجد بين الفص الجداري والفص القذالي.

- الشق الطولي أو الأخدود الكبيرfissure longitudinal: وهو الذي يقسم المخ الى نصفي كرتين مخيتين أيمن وأيسر.

- فصوص المخ:

توجد أربعة أزواج من الفصوص، هي:

- الفصان الجبهيان/ الأماميان Frontal lobes

- الفصان الجداريان/ العلويان Parietal lobes

- الفصان الصدغيان/ الجانبيان Temporal lobes

- الفصان القفويان/ القذاليان Occipital lobes

إضافة إلى فص الجزيرة Insular Lobe

أ- الفصان الجبهيان:

هما الفصان اللذان يقعان في القسم الأمامي والأعلى من نصفي الكرة المخية، ويحتلان في المخ ما يقارب ثلث القشرة المخية، يتحكمان في المهارات الحركية كالكتابة والعزف مثلا.

كما يقع في هذين الفصين مراكز الحركات الارادية والشخصية، والمنطقة المسؤولة عن الكلام والتي تسمى بمنطقة بروكا Broca's area ، وتقع في نصف كرة المخ الأيسر في الأشخاص الأكثر استخداما لليد اليمنى.

كما يشرف هذان الفصان على توجيه العمليات العقلية العليا نحو الأهداف وتنظيمها كالتدليل المنطقي ورسم الخطط، والعمليات العقلية المعقدة كالأنشطه الابداعية والتفكير التجريدي.

- في حاله إصابة هذه المنطقة بضرر معين، فان ذلك يؤدي الى ما يلي:

*الخمول واللامبالاة Apathy(قلة العاطفة والاهتمام).

*نقص التلقائية: حيث يفتقد المصاب القدرة على المبادرة في اتخاذ القرارات المناسبة.

*اضطراب في السلوك الاجتماعي: كالتمرد على القوانين وغياب الانضباط مثلا ابتهاج بشكل غير مناسب او اكتئاب او افراط في الجدل، التفكير البطئ..

*ووجد العلماء أن تخريب منطقة بروكا ينتج عنه عدم القدرة على الكلام.

صعوبة الاحتفاظ بالمعلومات المتاحة للمعالجة لوجود مركز الذاكره العاملة في الفص الجبهي.

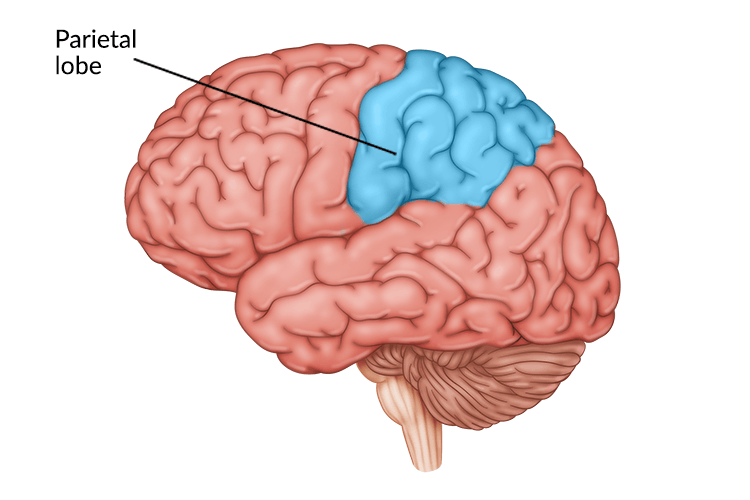

أ- الفصان الجداريان او العلويان:

ويقعان تحت الفصان الجبهيان مباشرة ويطلق عليهما منطقة الاحساسات الجسمية. حيث تقع في هذه المنطقه المخية مراكز الاحساس بالألم والحرارة واللمس والاحساس العميق من كل الجسم.

- كما يقوم هذان الفصان باستقبال المعلومات الحسية ومعالجتها، وبالتالي إدراك الوسط المحيط بشكل جيد.

- الجمع بين الانطباعات حول القوام والوزن وتحويلها الى تصورات عامة.

- تخزين الذكريات المكانية كما لهما دور في العمليات العقلية المعرفية كالذاكرة قصيرة المدى.

- يوجد فيهما المراكز العصبية الخاصة بالمهارات الرياضية، وفهم اللغة.

- في حالة تعرضهما الى ضرر معين، يظهر ما يلي:

- ضعف الإحساس أو غيابه في الجزء المعاكس من الجسم: حيث يجد الأشخاص صعوبة في تحديد موضع الإحساس ونوعه كالألم والحرارة والبرودة.

- اضطراب القدرة على التعرف على الأشياء الحسية عن طريق اللمس، او ما يسمى بالأقنوزيا Agnosia.

- صعوبة القدرة على التركيز.

- عدم القدرة على تمييز الجانب الأيمن من الأيسر وقد يهملون الجانب المعاكس من الجسم.

- مشكلات في الحساب والكتابة.

- اضطراب صوره الجسم.

- الاأدائية: وهي عدم القدرة على أداء المهارات البسيطة كتمشيط الشعر ا والاعتناء به في مقابل اهمال الجانب الاخر.

كما ان هناك عدة متلازمات شائعة تنتج عن اصابات الفص الجداري، نذكر منها ما يلي:

أولا: ظاهره الاهمال المقابل: ينتج عنها ملاحظة جانب واحد من مجال الرؤية أو الجسم، والاعتناء به في مقابل اهمال الجانب الاخر.

ثانيا: متلازمة جيرستمان Gerstmann syndrome: وتنتج عن تلف الفص الجداري الايسر وغالبا ما يعاني هؤلاء الاشخاص اشخاص من صعوبات في الكتابة والحساب واللغة وعدم القدرة على إدراك الاشياء مثل عد الأصابع، عدم القدرة على التمييز بين اليمين واليسار، وعدم القدرة على وضع الأفكار على الورقة، عدم القدرة على حساب مسائل حسابية بسيطه وغير ذلك..

-

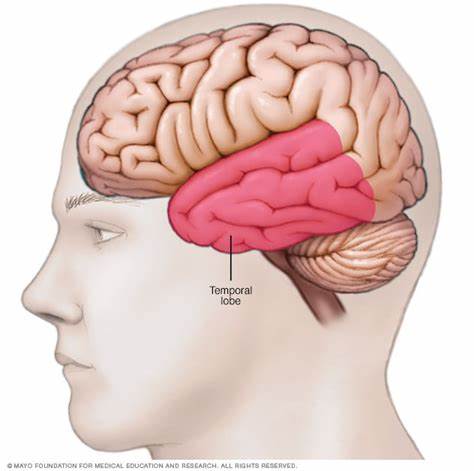

ج- الفصان الصدغيان:

ويقعان تحت الفصان الجداريان وفيهما منطقة فيرنيكي Wernicke's area وهي مسؤولة عن معالجة المدخلات السمعية وفهمها.

وفي حالة تعرض هذه المنطقة لخلل معين يظهر ما يسمى بالحبسة الاستقبالية Receptive Aphasia والتي تتمثل في عدم إمكانية الشخص فهم الكلمات المسموعة.

- المراكز الذوقية والمراكز الشمية ومراكز فهم اللغه الشفوية.

- لهما دور في الذاكرة طويلة الأمد والانفعالات، حيث يشتمل السطح الداخلي له على قرن أمون (حصان البحر) الذي له دور في تخزين المدخلات الحسية قريبة المدى، كما ان وجود اللوزة له دور كبير في ضبط الاستجابات العدوانية.

وعلى هذا يمكن القول ان الفصان الصدغيان لهما دور في التواصل والإحساس السمعي، ومعالجة الأصوات وضبط التعلم والذاكرة واللغة والانفعالات.

- وفي حالة تعرض الفصان الصدغيان لضرر معين يظهر ما يلي:

- اضطراب في الادراك السمعي خاصة اللفظي.

- اضطراب في الذاكرة قريبة المدى.في حاله اصابة منطقة فيرنيكي يحدث صعوبات في فهم اللغه الشفهية.

د- الفصان القفويان أو القذاليان:

يقع الفصان القذاليان في الجزء الخلفي من الدماغ، ويمثلان حوالي 12% من اجمالي مساحة سطح قشرة الدماغ، وهما يقعان خلف الفصين الصدغيين والجداريين.

ويعتبر الفصان القذاليان محطة معالجة بصرية حيث يتلقيان المعلومات الحسية بشكل أساسي من شبكية العين.

وتشتمل الوظائف المرتبطة هذين الفصان، ما يلي:

- تقييم الحجم، العمق، والمسافة.

- تحديد معلومات اللون.

-التعرف على الاشياء وتمييز الوجوه، وحركة الأشياء.

ويقسم كل فصان الى ما يلي: القشرة البصرية الأولية، القشرة البصرية الثانوية، والمناطق الترابطية البصرية.

- في حاله اصابة الفصان القذاليان يؤدي ذلك الى ما يلي: تتوقف درجة الضرر الذي يلحق بالقشرة البصرية على حسب درجة الإصابة، فقد يؤدي ذلك الى:

- ظهور مناطق عمياء في مجال الرؤية.

- صعوبة في تحديد أماكن الأشياء.

- عدم ادراك العمق.

- صعوبة التعرف على الألوان، الشكل، الأبعاد، والحجم.

- صعوبات في القراءة والكتابة، مثلا عدم القدرة على التعرف على الكلمات المكتوبة أو قراءتها.

- عدم القدره على تحديد اتجاه الأشياء.

- صعوبات في الحركة فحتى لو كان الشخص لا يزال قادرا على الحركة فان التغيرات في إدراك العمق والرؤية يمكن ان تؤدي الى حركات غير مناسبة وصعوبة في التنقل في المجال البصري.

- صعوبة التعرف على الأشياء أو الوجوه المألوفة.

- عدم القدرة على اكتشاف ان جسما ما يتحرك..الخ.

-

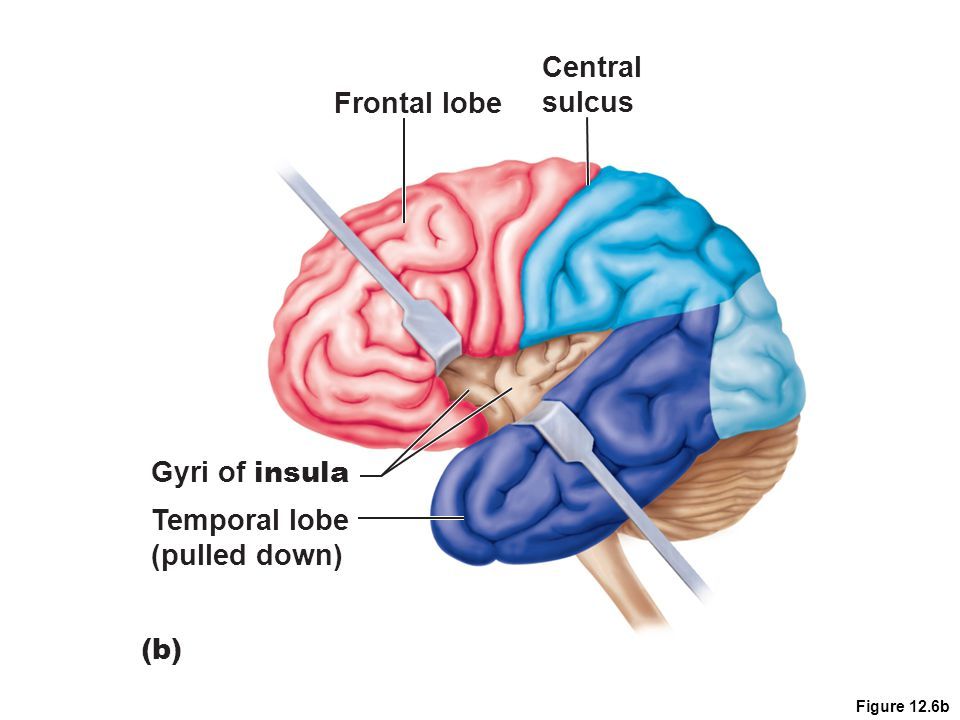

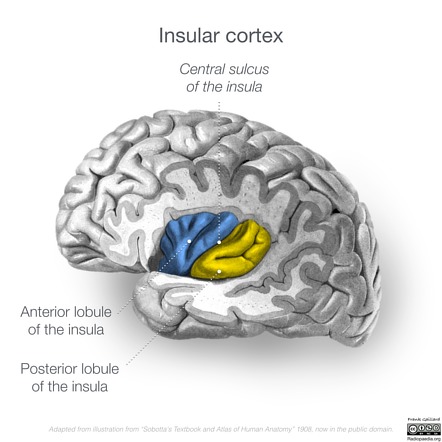

هـ- فص الجزيرة أو الفص الجزيري The insular cortex, or the insula :

تمثل 2% من سطح القشرة المخية، وهي إحدى أجزاء القشرة المخية المطوية عميقا داخل الثلم الوحشي أي الشق الفاصل بين الفص الصدغي والفصين الجداري والجبهي من جهة أخرى. وتعرف المناطق القشرية التي تغطي فص الجزيرة بالغطاء الخيشومي.

تعد الجزيرة منطقة اتصال قوي بشبكة واسعة من مناطق الدماغ القشرية وتحت القشرية.

ويسميها بعض الباحثين بالدماغ الحشوي حيث تتلقى الجزيرة تنبيهات وارده حشوية تنقل إليها معلومات الادراك الداخلي من جميع انحاء الجسم كالإحساس بضيق في التنفس او التنمل المؤلم، أو بعض الاستجابات الحركية كالتشنج، والالم كالوخز والحرق.

كما أن للجزيرة دور في تنظيم عمل الجهاز الودي ونظير الودي (تنظيم الوظائف اللاارادية) كالتحكم في ضربات القلب وضغط الدم.

تحتوي على مراكز الشم والتذوق وادراك الحرارة والبرودة.

تتحكم في بعض المشاعر كالغضب والخوف، الحزن، الفرح.. الخ.

لها دور أيضا في الشعور بالوعي، تمييز الألوان والاماكن والتعرف على الوجوه.

تنظيم توازن الجسم (الاحساس بالدوران او التوازن).

- دور الجزيرة في الاضطرابات العصبية والنفسية العصبية:

- القلق: وجدت الدراسات وجود علاقة بين قشره الجزيرة والقلق والخوف لكن دورها لا يزال غامضا.

- الإدمان: كشفت الدراسات نشاط يحدث في الجزيره عند استهلاك المخدرات والرغبة الشديدة في تناولها، كما وجدت الدراسات أن المرضى الذين يعانون من إصابات في قشرة الجزيرة تعطل إدمانهم لتدخين السجائر. لكن تحتاج نحتاج لمزيد من الدراسات لمعرفه اذا كانت التغييرات الموجودة في قشرة الجزيرة هي التي تسبب الاستعداد للادمان ام أن ادمان المخدرات هو الذي يغير من وظيفة الجزيرة.

- الاكتئاب: وجدت الدراسات تشريح شاذ بالجزيرة لدى مرضى الاكتئاب.

- الفصام: وجدت الدراسات انخفاضا في حجم المادة الرمادية وانخفاضا في سمك قشرة الجزيرة لدى مرضى الفصام والتي تتقدم مع زياده المرض، وانخفاضا في عدد الخلايا العصبية وحجم الخلايا الدبقية.

- التوحد تم تحديد ضعف نشاط على مستوى الجزيرة في مرض التوحد بالجزيرة الأماميه اليمنى.

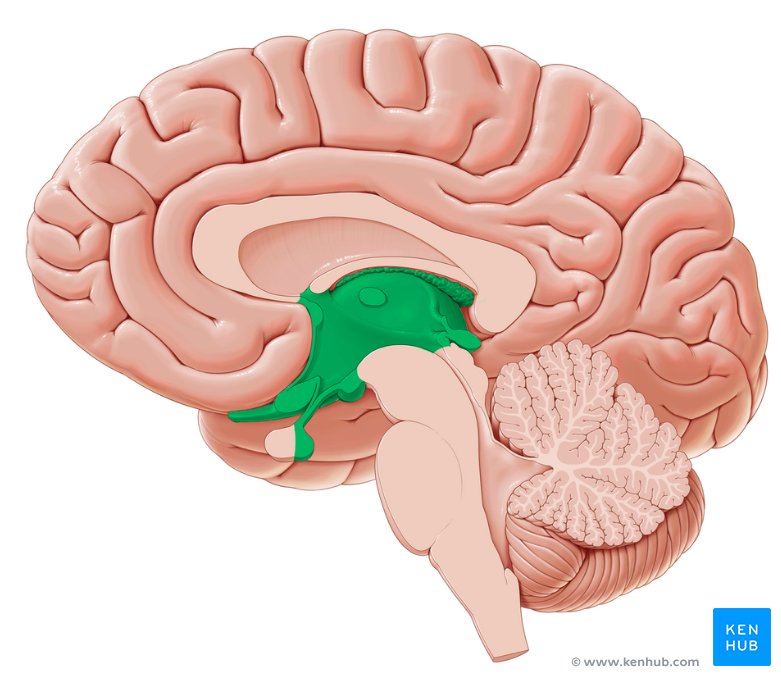

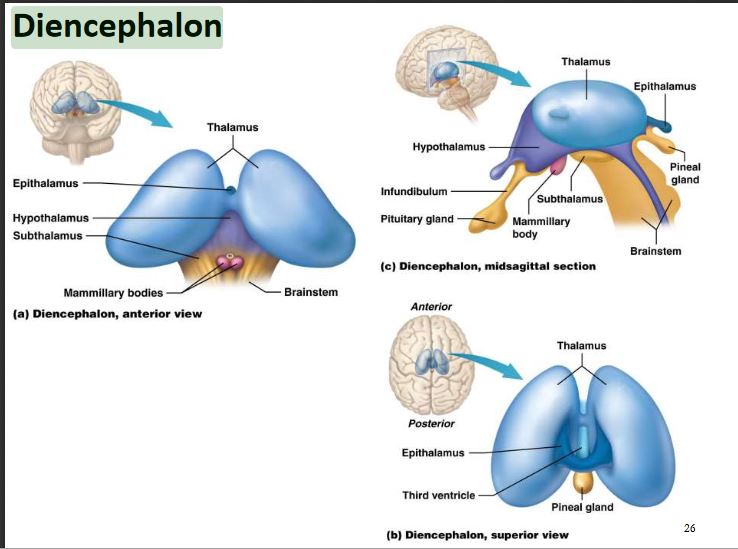

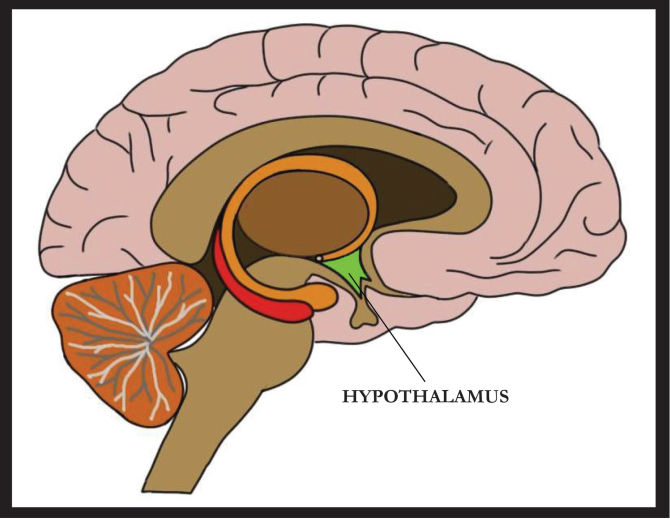

2-1- المخ البيني/ العميق/ المتوسط/ الديونسيفالون Diencephalon :

ويتكون من ثلاثه أقسام، هي:

- المهاد/ السرير البصري أو التلاموس Thalamus.

- ما تحت المهاد/ ما تحت السرير البصري أو الهيبوتالاموس Hypothalamus .

- ما فوق المهاد/ ما فوق السرير البصري Epithalamus : والذي يحتوي على مراكز الشم والغدة الصنوبرية التي تفرز هرمون الميلاتونين والذي له دور في تنظيم دورات النوم/ الاستيقاظ.

- المهاد:

هو عبارة عن كتلة بيضاوية الشكل تتكون من الماده الرمادية، تقع أسفل نصفي الكرتين المخيتين، ويعد المهاد ممرّ تمر من خلاله التنبيهات الحسية الصاعدة إلى نصفي الكرتين المخيتين ما عدا التنبيهات الشمية (حيث يعد المهاد محطة توصيل المعلومات البصرية الى منطقة الإبصار في الفص الخلفي للقشرة المخية، وايضا محطه لتوصيل المعلومات السمعية الى منطقة السمع في الفص الصدغي للقشرة، وممر لتوصيل المعلومات الذوقية والشمية لفص الجزيرة).

كما أنه مركز الإحساس بالألم والحزن والسعادة ومركز الأفعال الانعكاسية النفسية كالضحك والبكاء. كما وجد أن للمهاد دور مهم في اتخاذ القرار (هو نقطه اتصال بين الدارات عندما يحضر الدماغ لاتخاذ القرارات وتعلم قواعد دعما للمنطقة الجبهية).

له دور في عملية التركيز.

كما وجد ان له دور في توجيه الانتباه وتركيز الانتباه نحو الصور البصرية.

- ما تحت المهاد:

يتألف ما تحت المهاد من منطقة صغيرة من المادة الرمادية، يقع تحت المهاد وهو أصغر حجما منه.

إن مسالة تنظيم البيئة الداخلية للجسم تقع خصوصا تحت مسؤولية الهيبوتالاموس، وباختصار يقوم الهيبوتالاموس بالوظائف التالية:

- التحكم في وظيفة الجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاوي.

- يحتوي على مراكز تنظيم الجوع والنوم والعطش ودرجة حرارة الجسم 37 درجة، وتوازن الماء، وضغط الدم، والسلوك الجنسي.

- يشارك في تنظيم إفراز الغدة النخامية إذ أنه ينتج هرمونين: هرمون الاوكسيتوسين والهرمون المانع لادرار البول/ الفاسوبرسين Vasopressin. أين يتم تخزينهما في الفص الخلفي من الغدة النخامية.

- كما يضبط عمل الغدة الدرقية.

وبالتالي فهو يعمل كوسيط بين الجهاز العصبي والغدد الصماء.

-

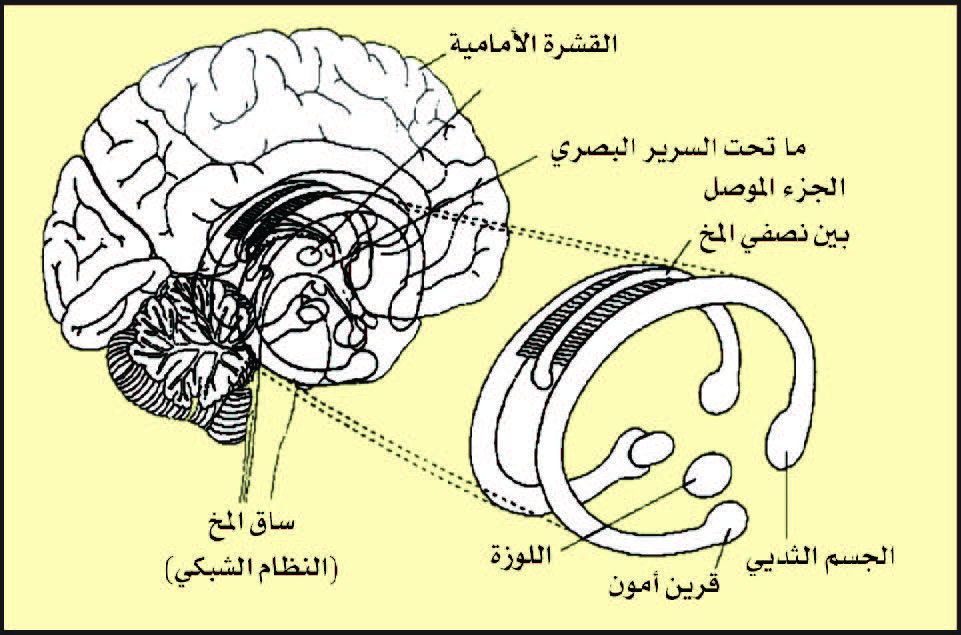

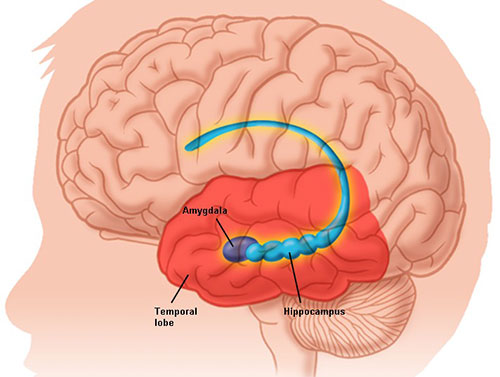

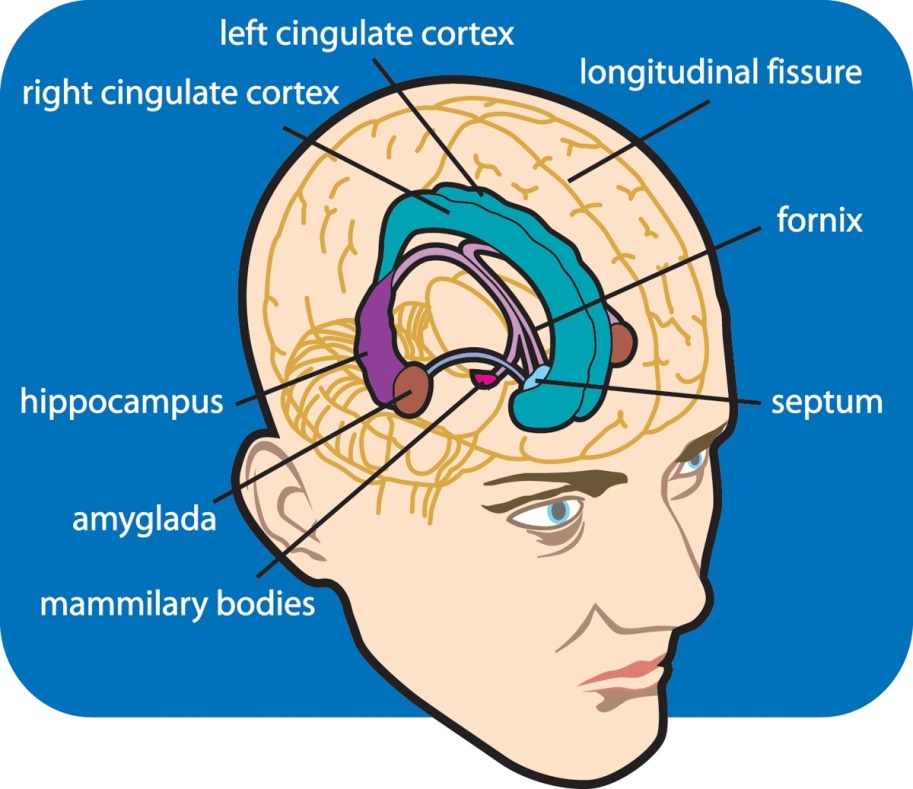

1-3- المخ اللمبي أو الحافي/ الشمي/ الخلفي/ الطرفي/ المخ الانفعاليsystem Limbic:

يسمى بهذا الاسم (الطرفي) لوقوعه على حواف نصفي الكرتين المخيتين حيث تحيط مكوناته بالدماغ الخلفي، ويتكون المخ اللمبي من التراكيب العصبية التالية: اللوزة، حصان البحر/ الحصين، الحاجز الشفاف، القبو/ القوس، الأجسام الحلمية، التلفيف الحزامي.

- اللوزة Amygdala:

تقع في أعماق الفص الصدغي ومجاورهة للمهاد، وهي عبارة عن نتوء أو انتفاخ يشبه اللوزة.

تحتوي اللوزة على مراكز عصبية مسؤولة عن العديد من الانفعالات السارة وغير السارة كالغضب والسعادة، وخاصة الخوف والعدوان..الخ. كما يوجد فيها مركز العدوانية.

وفي حالة تعرض اللوزة الى إصابه معينة فإن الفرد يفقد القدرة على تكوين ذكريات جديدة بالرغم من احتفاظه بالأحداث السابقه للإصابة، حيث يوجد في اللوزة الذاكرة العاطفية. كما أن للوزة علاقة بالسلوك الاجتماعي كالالتزام بالقوانين الاجتماعية..الخ.

كما تلعب اللوزة دورا في التعرف البصري على تعبيرات الوجه العاطفية وتقييم أهمية المحفزات العاطفية غير اللفظية وكذا الإشارات.

أظهرت الدراسات أنه في حالة إصابة اللوزة يظهر لدى المصابين عجزا في الحكم الاجتماعي بناء على تعبيرات الوجه.

- حصان البحر/ الحصين Hippocampus:

يشبه شكل الحصان ويقع داخل الفص الصدغي بجوار اللوزة. ويحتوي على مراكز عصبية انعكاسية لها علاقة بالسلوك الحركي (من خلال تأثيره على الذاكرة المكانية: معرفة أماكن الأشياء والمسارات والتوجيهات بالإضافة إلى دوره في الوعي المكاني، وتكوين ذكريات تتعلق بالحركة المعقدة مثل قيادة السيارة أو المشي)، حاله النوم- اليقظة (انتظام دورة النوم، تثبيت الذكريات أثناء النوم، نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى)، عمليات الانتباه والاتصال بالآخرين، التعلم، والذاكرة خاصة الذاكرة العرضية والتوجه المكاني.

كما يلعب الحصين دورا في تحويل الذكريات من الذاكرة قصيرة المدى الى الذاكرة طويلة المدى.

في حالة تعرضه لإصابة معينة يظهر مرض الزهايمر.

- الحاجز الشفاف Septum Pellucidum:

يفصل بين البطينان الجانبيان في جزئهما الأمامي، ويعتبر جزءا من الجهاز الحوفي ووظائفه لا تزال تعتبر غير معروفة حيث أن معظم التجارب أجريت على الحيوانات. ورغم ذلك فتنسب له بعض الوظائف:

يعتبر منطقة اتصال بين المهاد والحصين، ويحتوي على مراكز عصبية انعكاسية مسؤولة عن الانفعالات لاتصاله باللوزة وحصان البحر. كما يعتقد أن له دورا في المكافأة أي تعزيز السلوك، حيث يعتقد أنه يحفز خلايا الدوبامين التي عندها علاقة بالمكافأة في الدماغ الأوسط، كما يؤثر على درجة الوعي والنوم.

كما يرتبط الحاجز بشكل كثيف بالحصين ونتيجة لذلك قد يلعب دورا في الذاكرة والتعلم. ووجد أن اصابته قد تؤدي الى الاكتئاب والفصام.

- القبو/ القوس Fornix:

هو حزمة من الألياف البيضاء التي تتقوس حول المهاد، ويشبه حرف C أو "القوس"، له علاقة بالذاكرة طويلة المدى. وفي دراسات أخرى وجد أن القبو له علاقة بتشكيل الذكريات الجديدة (الذاكرة العرضية) والذاكرة المتعلقة بالعواطف.

ويتم التنبؤ عن طريق الرنين المغناطيسي IRM ببداية مرض الزهايمر عن طريق ضمور القبو.

- الاجسام الحلمية Mammillary Bodies :

توجد في الجانب الخلفي السفلي من منطقة تحت المهاد، ويوجد جسمان حلميان. لها علاقة بالذاكرة المكانية والذاكرة العرضية (السيرة الذاتية)، لذلك فإن تلفها أو تلف القبو يؤدي إلى فقدان الذاكرة.

- التلفيف الحزامي Gyrus cinguli :

يلتف حول الجسم الثفني كالحزام وجد أن له علاقة بالانتباه والعاطفة والسلوك الاجتماعي، والذاكرة طويلة المدى.

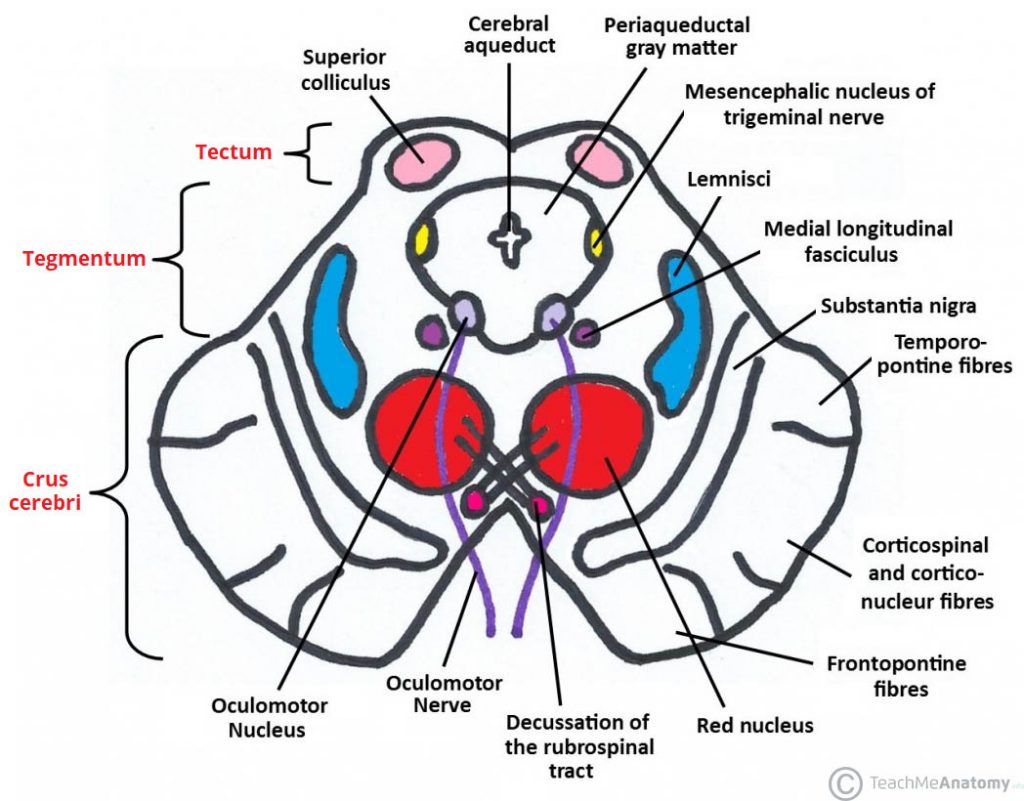

2- الدماغ الأوسطMidbrain/ Mesencephalon :

هو الجزء الثاني والرئيسي من أجزاء الدماغ وهو يقع بين الدماغ الخلفي والدماغ الأمامي، ويعتبر أصغر أجزاء الدماغ (2 سم). وتأتي أهميته من كونه يؤلف جزء من جذع الدماغ الذي تمر فيه المسارات الحسية والحركية الصاعدة والهابطة.

من أهم الوظائف التي يقوم بها الرؤية، السمع، دورات النوم- الاستيقاظ، التحكم بدرجة الحرارة، التحكم الحركي.. يتكون الدماغ الأوسط من جزئين أساسيين هما:

أولا: السقف Tectum أو ما يسمى بالحديبيات التوأمية.

ثانيا: الغطاء Tegmentun

- السقف:

يقسم إلى قسمين: جزء علوي يسمى بالحدبة التوأمية العليا Superior colliculusوجزء سفلي يسمى بالحدبة التوأمية السفلىInferior colliculus .

الحدبة التوأمية العليا: لها علاقة بتنظيم المنعكسات البصرية (دوران كرتي العين باتجاه المنبه الضوئي)، أما الحدبة التوامية السفلى فلها علاقة بالجانب السمعي أي تنظيم المنعكسات السمعية (دوران الرأس باتجاه المنبه الصوتي).

- الغطاء:

يحتوي الغطاء على المناطق التالية:

المادة الرمادية/ السنجابيةPeriaqueductal gray :

توجد حول القناة المخية لها دور في الإحساس بالألم. وتتلف هذه المنطقة طبيا لتخفيف الآلام الشديدة، وهي تضم مجاميع من الخلايا العصبية التي تنتج بعض النواقل العصبية كالسيروتونين والاندروفين والانكيفالين المثبط للألم.

- النواه الحمراء Red Nucleus:

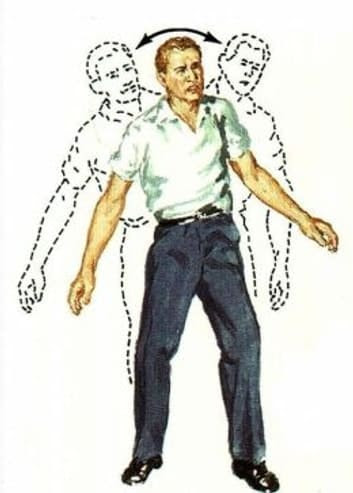

لها دور وظيفي متعلق بالحركة (الحبو عند الأطفال، تأرجح الذراع عند المشي، التحكم في عضلات الكتف والذراع العلوي..) إذ تقوم بتوصيل ونقل التنبيهات العصبية بين المخ والحبل الشوكي (حيث تربطها مسارات عصبية بالفص الجبهي والمخيخ وجذع الدماغ والحبل الشوكي)، كما وجد أنها تشارك في إنتاج الكلام.

- الماده السوداءSubstancia nigra :

لها دور أيضا في الحركة (كبدء الحركات الدقيقة والتحكم فيها)، تنظيم دورات النوم- الاستيقاظ. كما تفرز مادة الدوبامين التي تؤدي الى حدوث اتصال بين الخلايا العصبية الموجودة في المادة السوداء والأجزاء المسؤولة عن الحركة مثل الفص الجبهي والعقد القاعدية، ويفرز الدوبامين عندما نحصل على مكافأة وهذا ما يساهم في تعزيز بعض السلوكيات أو عدم تكرارها، ويدخل فيها سلوك الإدمان.

في حالة اصابتها يؤدي ذلك الى حصول مرض باركنسون.

- المسال الدماغيCerebral aqueduct :

يكون مليئا بالسائل النخاعي الشوكي، وانسداد هذه القناة يؤدي الى استسقاء الرأس.

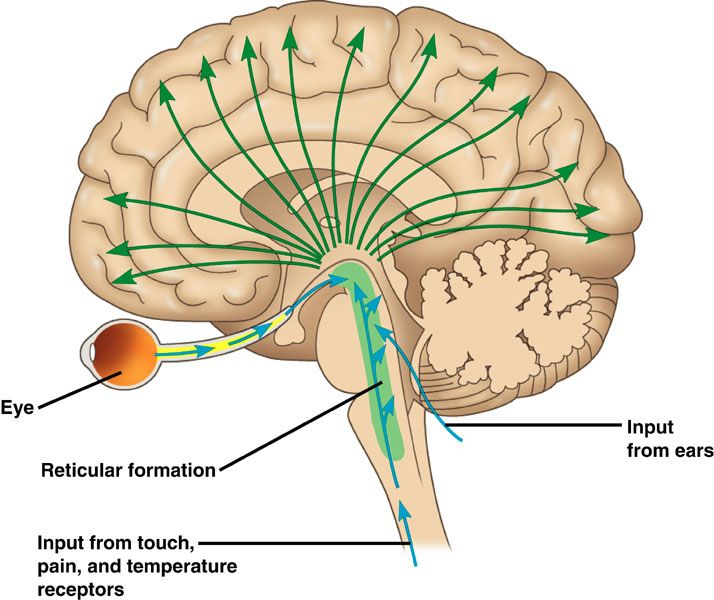

- التكوين الشبكي Reticular formation :

هو مزيج من الماده البيضاء والرمادية، لديه دور في النوم- اليقظة، التنفس، نبضات القلب، التحكم في الأوعية الدموية.. أي الوظائف المستقلة أو الحركات اللاإرادية.

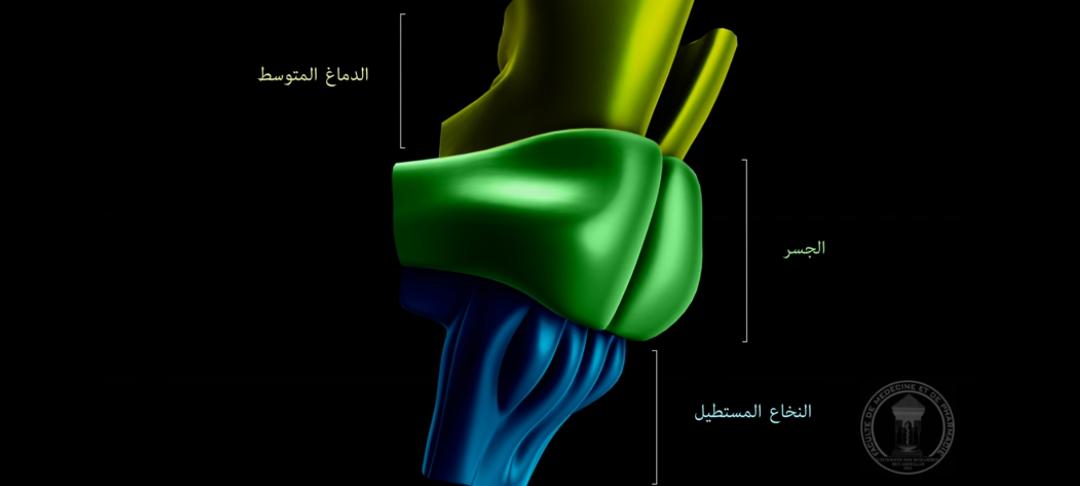

3- الدماغ الخلفي Rhombencephalon/ Hindbrain:

وهو الجزء الذي يربط الحبل الشوكي بباقي أجزاء الدماغ ويتكون من:

المخيخ cerebellum

النخاع المستطيل medulla oblongata

قنطرة فارول pons

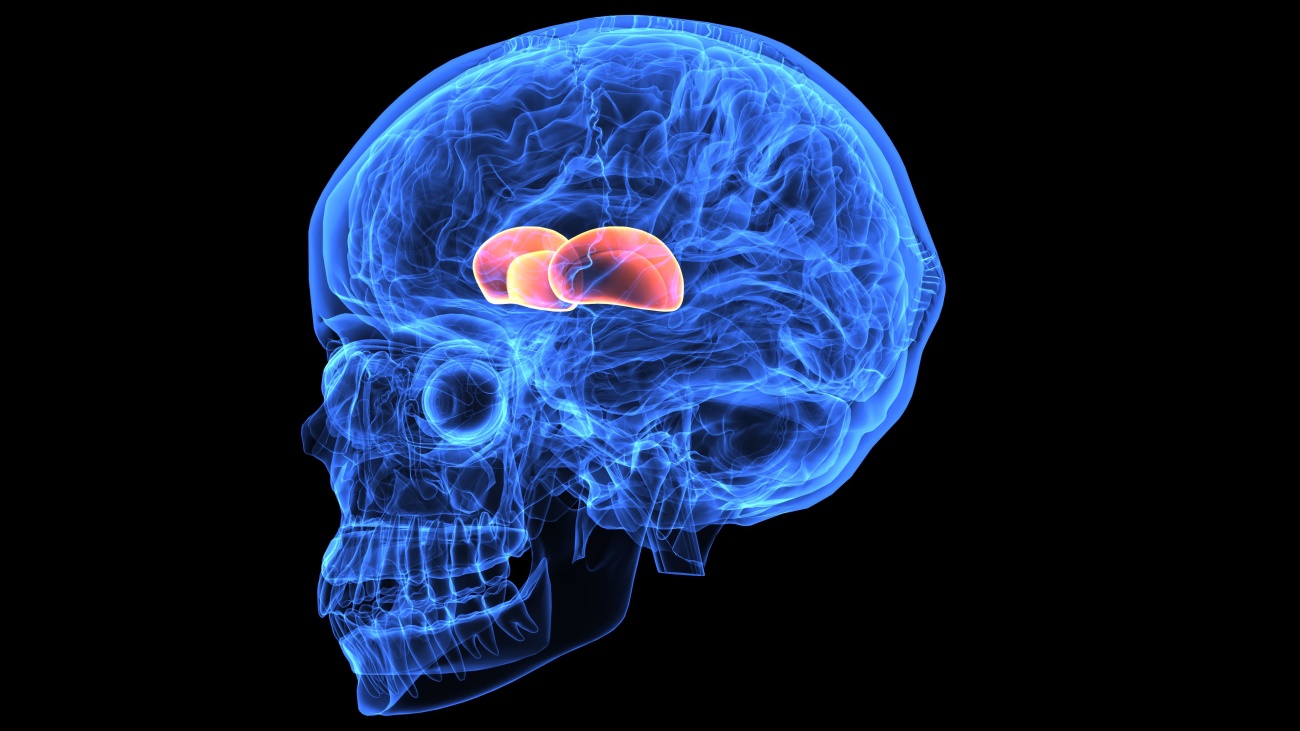

3-1- المخيخ:

يقع أسفل القسم الخلفي للمخ ويعد أكبر جزء من الدماغ بعد المخ، يبلغ وزنه حوالي 140غ. ويتكون المخيخ من نصفي الكرة المخيخية، وتتكون كل نصف كرة مخيخية من عدة تلافيف تغطي مساحة المخيخ، كما تتكون كل نصف كرة مخيخية من طبقتين: الطبقه الخارجية أو المادة الرمادية، والطبقة الداخلية أو المادة البيضاء. لكن ما يلاحظ على المخيخ هو ان المادة الرمادية تتسرب إلى أعماق المادة البيضاء.

وتتمثل وظيفة المخيخ، فيما يلي:

يحافظ على توازن الجسم، كما يساعد على قوة شد مناسبة للعضلات الإرادية، لذلك فإن تلفه يسبب الضعف العضلي وفقدان قوة الشد العضلي، وعدم القدرة على الضبط الدقيق للحركات مولدا تأثيرات مختلفة، مثل: الرعشة والحركات غير الإرادية.

وللمخيخ أهميه كبيرة في تنظيم الحركات الإرادية، فعلى سبيل المثال: لو أصيب الإنسان بورم في المخيخ فإنه يفقد توازنه ويظهر كشخص ثمل.

خلاصه القول: أن المخيخ يحافظ على توازن الجسم بالتعاون مع الأذن وعضلات الجسم، فضلا على أنه ينظم الحركات الإرادية ويعمل على التنسيق بينها.

بالاضافة إلى ذلك فإن المخيخ له دور في التعلم الحركي، كما يشارك في مجموعة واسعة من الوظائف الإدراكية العليا كالذاكرة، والوظائف التنفيذية (كالتخطيط، تنفيذ المهام، التفكير بمرونة، حل المشكلات واتخاذ القرار..الخ). كما له دور في المعالجة البصرية المكانية، التنظيم العاطفي، واللغة (الجوانب الحركية).

- الرنح/ الاختلاج الحركي:

ينتج عن تضرر المخيخ أو القنوات المتصلة به، وهو ضعف التحكم في العضلات يسبب ثقل الحركات الإرادية وصعوبة في المشي، وصعوبة في حفظ التوازن وتناسق حركة اليد والكلام والبلع وحركات العينين.

- أسبابه: إدمان الكحول، السكتة الدماغية AVC، الاضطرابات الوراثية، التصلب المتعدد، الأورام..الخ.

3-2- النخاع المستطيل:

يقع أعلى النخاع الشوكي وله شكل مخروطي (قاعدته الكبرى تتجه نحو الأعلى)، يصل طوله الى 2 سم. ويتألف النخاع المستطيل بالدرجه الأساسية من ألياف بيضاء تحمل الحوافز أي المنبهات الحركية والحسية بين الدماغ والحبل الشوكي، ومزيج من مادة بيضاء ورمادية تسمى بالتركيب الشبكي والذي له دور في اليقظة والنوم والسيطرة على قوة العضلات والمهارات الحركية اللاإرادية.

ويصدر عن النخاع المستطيل عدة أزواج من الأعصاب القحفية هي: العصب 7، 9، 10، 11، 12.

كما يحتوي النخاع المستطيل على مراكز عصبية مهمة والتي تسيطر على عمق وسرعه التنفس، وسرعة نبضات القلب وسعة قطر الأوعية الدموية (توسيع أو تضييق الاوعية الدموية مما يسبب انخفاض او ارتفاع الضغط الدموي). كذلك يحتوي على المراكز العصبية المتعلقة بعمليات المضغ والبلع والسعال والتقيؤ والعطاس.

وفي حاله تعرضه إلى أذى معين يؤدي الى الموت السريع وذلك لحدوث توقف في حركات التنفس والنشاط القلبي.

3-3- قنطرة فارول:

تقع أعلى النخاع المستطيل وتربط النخاع الشوكي بأقسام الدماغ المختلفة، كما تعد الرابط بين النخاع المستطيل

والمخ والمخيخ.

تتكون قنطرة فارول في معظمها من المادة البيضاء وتمر خلالها الأعصاب الخاصة بالأفعال الانعكاسية والتي تتضمن، ما يلي: تنظيم التنفس وحركات العين (الحركات الجانبية للعين) كما تنظم حركة العين السريعة أثناء النوم REM . كما لها دور في تعبيرات الوجه وتنظيم الاحساس باتزان الجسم ودورات النوم- الاستيقاظ.

الساقان المخيان Cerebral peduncle:

يقعان فوق جسر فارول حيث يربطان بين جسر فارول والمخيخ من جهه والجزء القاعدي للمخ من جهه أخرى، ويتألف من طبقتين: الطبقة الداخلية أو المادة الرمادية والطبقة الخارجية أو المادة البيضاء ويقوم الساقان بتنظيم السلوك الحركي عند الانسان.

بطينات المخ Brain Ventricles:

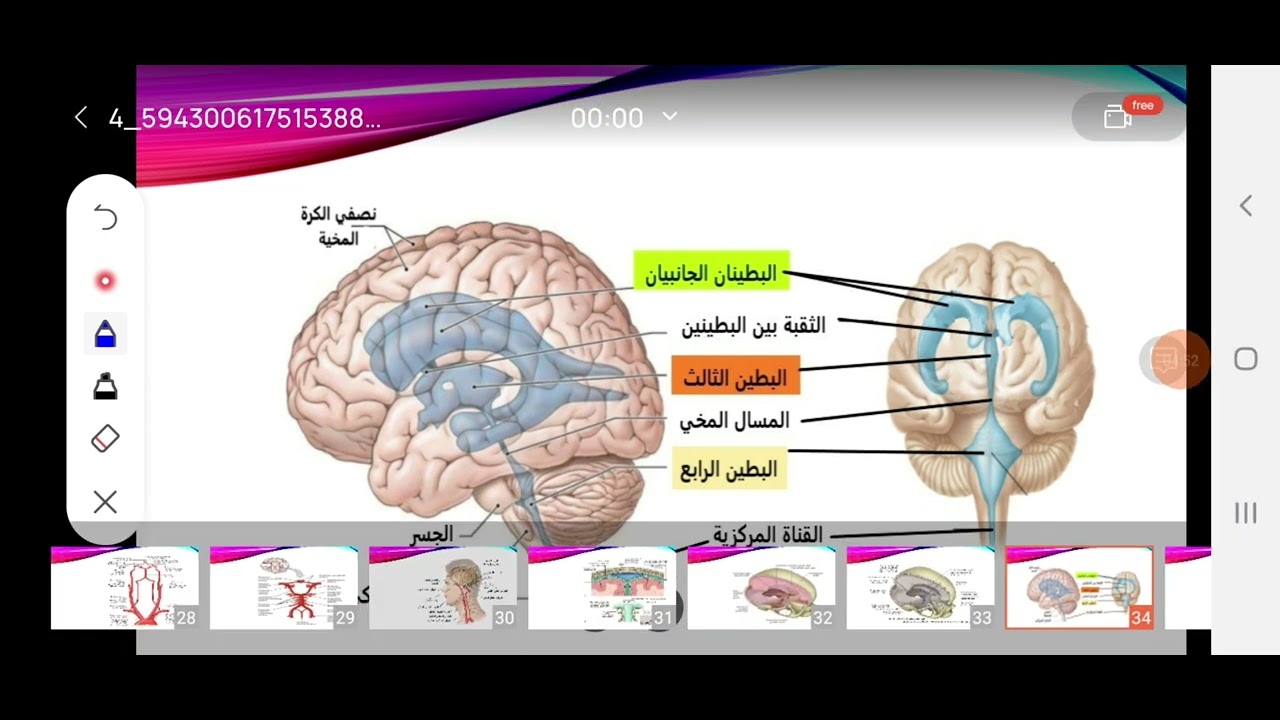

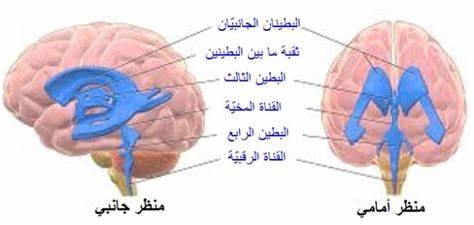

هي مجموعة من الفجوات تكون مملوءة بالسائل النخاعي الشوكي ويفرز بداخلها، ويتكون الدماغ من أربع بطينات:

البطينات الجانبية: في عمق نصفي الكرتين المخيتين. البطين الثالث: بين المهادين. والبطين الرابع: يوجد في جذع الدماغ في الجزء الخلفي ويمتد الى النخاع الشوكي ويكمل في الوسط.

-

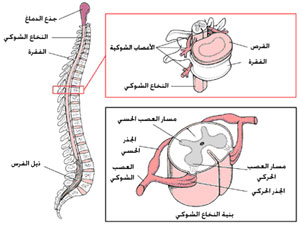

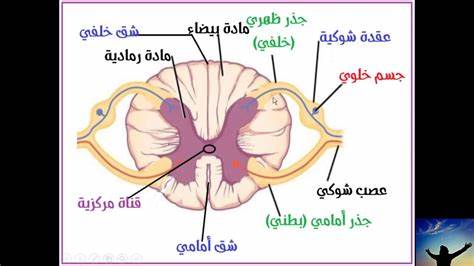

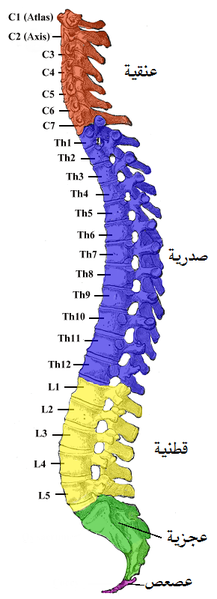

II- النخاع الشوكي Spinal cord:

هو عبارة عن حبل أسطواني يتصل من الأعلى بالنخاع المستطيل، وينتهي عند الفقرة القطنية الثانية،

ويبلغ طوله (43-45 سم) وقطره حوالي 1.5 سم تقريبا. يكمن النخاع الشوكي في التجويف الداخلي للعمود الفقري، وهو في الإنسان البالغ يشغل حوالي ثلثي التجويف الفقري من الأعلى.

وتشكل عظيمات العمود الفقري وقاية رئيسية للحبل الشوكي من تعرضه لأي إصابة، هذا بالإضافة للأغشية السحائية والسائل النخاعي الشوكي. ويتكون الحبل الشوكي من طبقتين:

الداخلية أو المادة الرمادية وتأخذ حرف H وهي تشبه شكل الفراشة وتقع في مركزه أو وسطه.

الطبقة الخارجية أو المادة البيضاء وظيفتها نقل التنبيهات العصبية من وإلى الدماغ.

- وظائف النخاع الشوكي:

من أهمها أنه يعتبر همزة وصل بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي، حيث تخرج منه عدة ألياف عصبية تصل الى أنحاء مختلفة من الجسم.

يقوم النخاع الشوكي بنقل التنبيهات الحسية تصاعديا إلى الدماغ والأوامر الحركية تنازليا من الدماغ وذلك بفضل الماده البيضاء المكونة له.

كما يحتوي النخاع الشوكي على مراكز عصبية انعكاسية متنوعة كالمراكز العصبيه المسؤولة عن السلوك الحركي (حركة الحجاب الحاجز، عضلات الرقبة، الأطراف العلوية..)، إلى جانب المراكز العصبية المسؤولة عن إفراز العرق، والمراكز العصبية الانعكاسية المسؤولة عن الجهاز العصبي الذاتي (الأعضاء الملساء: القلب، المعدة..).

وفي حالة تعرض النخاع الشوكي إلى أي إصابة يحدث: فقدان أو اضطراب الوظائف الحسحركية أو الانعكاسية المرتبطة بمكان الإصابة كانعدام الإحساس، أو الشلل أو الاضطراب في السلوك الحركي.

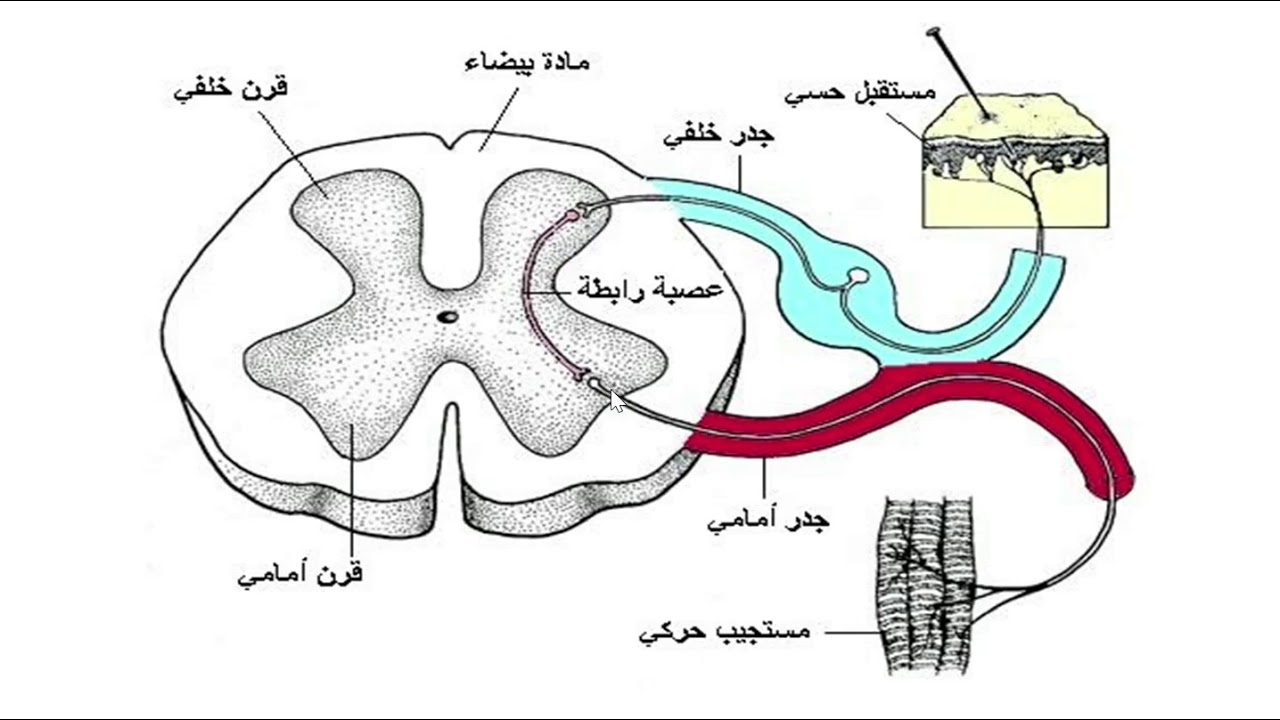

- النخاع الشوكي والأنشطه الانعكاسية:

إن الكثير من أفعالنا اليومية تعتمد على المنعكسات سواء فيما يتعلق بردود أفعالنا الخارجية الجسمية السريعة أو ما يتعلق بالأعضاء الداخلية.

والفعل المنعكس: هو فعل عصبي غير إرادي فطري غير متعلم أوتوماتيكي للإبقاء على حالة التوازن العام للجسم دون اللجوء الى التفكير.

ويعتبر النخاع الشوكي مركز هام للانعكاسات المباشرة. والأنشطة التي يعرف بها النخاع الشوكي تسمى بالانعكاس العصبي أو قوس الانعكاس Reflex arc.

ووظيفة قوس الانعكاس هو: "الاستجابة لأي تغيير يحدث للجسم دون اللجوء الى المخ".

ويعتمد قوس الانعكاس على خمس مكونات أساسية لا يمكنها أن يتم إلا عن طريقها، وتشمل، ما يلي:

مستقبل عصبي سليم، خلية حسية موردة، الحبل الشوكي أين توجد الخلية العصبية الرابطة البينية التي تربط بين الخلية الحسية والخلية الحركية، الخليه الحركية المصدرة، والعضو المستجيب.

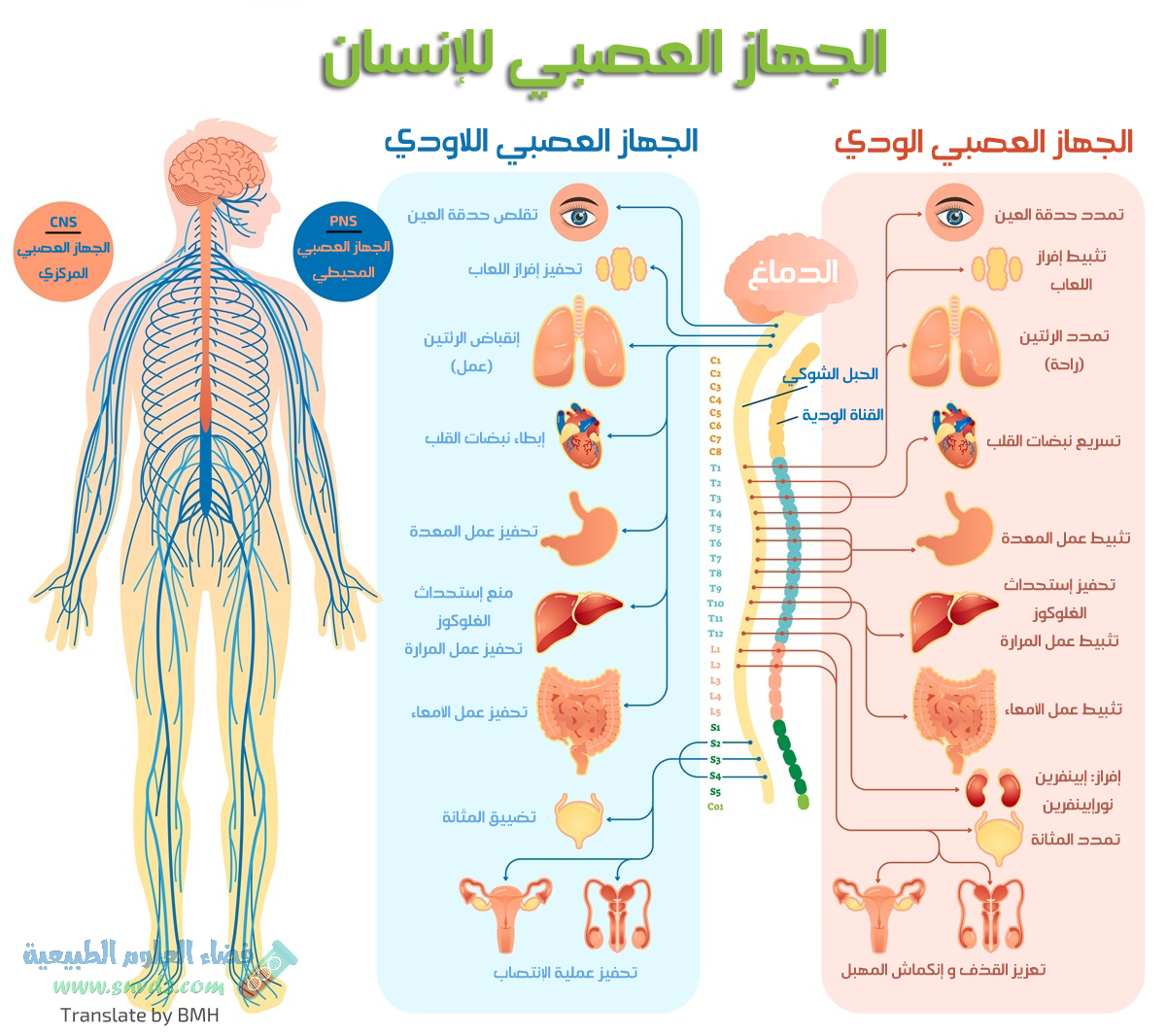

ثانيا: الجهاز العصبي المحيطي/ الطرفي:

يتألف الجهاز العصبي الطرفي من قسمين، هما:

الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذاتي (المستقل/ الانباتي).

يتكون الجهاز العصبي الذاتي بدوره من فرعين: الجهاز العصبي الودي/ السمبثاوي والجهاز العصبي نظير الودي/ شبه الودي/ الباراسيمبثاوي.

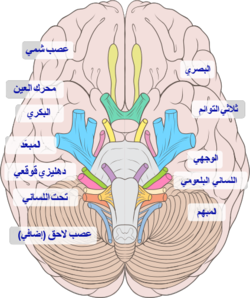

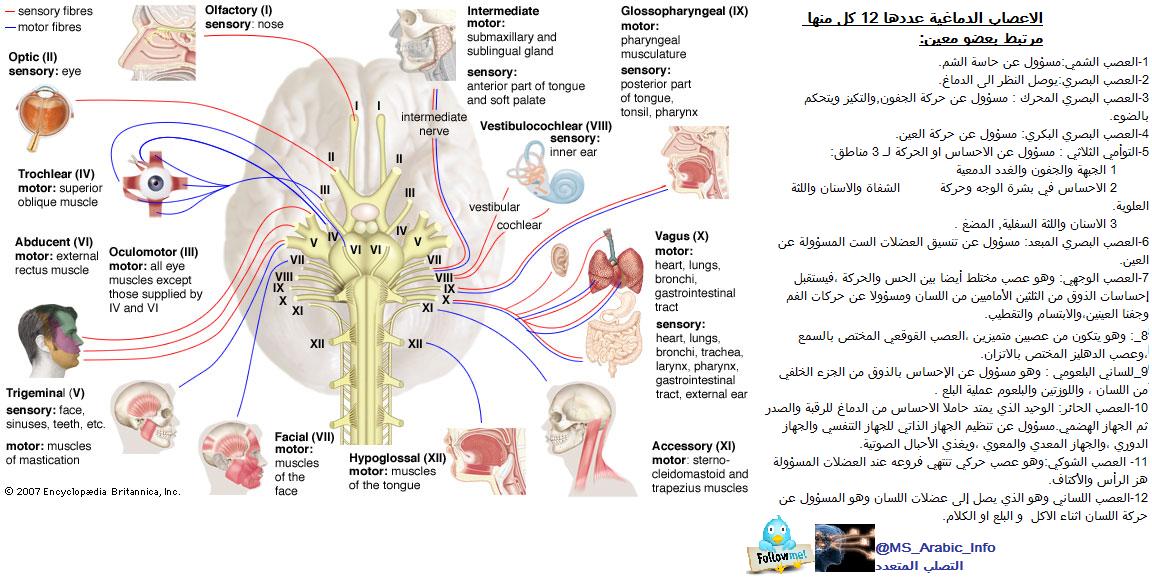

ويتألف الجهاز العصبي المحيطي من الأعصاب القحفية/ المخية التي تخرج من الجمجمة وعددها 12 زوجا، والاعصاب الشوكية التي تخرج من الحبل الشوكي وعددها 31 زوجا، والاعصاب الذاتيه التي تخرج من الجهاز العصبي الذاتي.

إن الجهاز العصبي المحيطي عبارة عن همزة وصل بين الجهاز العصبي المركزي الدماغ والنخاع الشوكي من جهه والاعضاء التنفيذية واعضاء الاستجابة في الجسم من جهة أخرى.

1- الجهاز العصبي الجسمي:

هو الجهاز المسؤول عن تنظيم نشاط الأعضاء الإرادية في الجسم كأعضاء الاستقبال والعضلات الهيكلية، كما أنه يقوم بدور الناقل للتنبيهات الحسية وتمريرها من المستقبلات الحسية الى الجهاز العصبي المركزي، وأيضا نقل الأوامر الحركية من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء الاستجابة.

2- الجهاز العصبي الذاتي/ المستقل/ الانباتي:

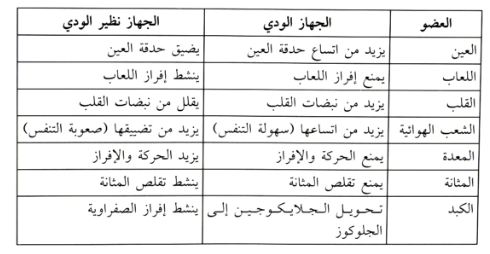

هذا الجهاز هو المسؤول عن تنظيم الانشطة في الأعضاء اللاإرادية (كالقلب، الرئتين، المعدة..)، كما يقوم كل من فرعي هذا الجهاز أي الجهازين الودي ونظير الودي بالمحافظة على تجانس الوسط الداخلي (الاتزان السيكوفيزيولوجي) من خلال قيامهما بوظائف متضادة. فالجهازان السمبثاوي والباراسمبثاوي جهازين متضادان لكن في الحاله الطبيعية يعملان في توازن جيد يؤدي الى تناسق عمل العضو الذي يغذيانه.

2-1- الجهاز الودي:

هو الجهاز الدفاعي ضد أي خطر يهدد الجسم، وهو المسؤول عن رفع كفاءة الجسم للاستجابات البدائية الضرورية للقتال او الفرار في حالة الضغوط أو الطوارئ. حيث يحدث ما يلي:

يزداد التنفس، تزداد نبضات القلب، يرتفع ضغط الدم الشرياني، يتسع مجال الرؤية من خلال اتساع حدقة العين، يحدث تدفق الدم الى العضلات الهيكلية النشطة، يظهر العرق، اصفرار الوجه، تزداد نسبة السكر في الدم، يزداد النشاط العام للجهاز السمبتاوي بإفراز الأدرينالين والنورأدرينالين من نخاع الغدة الكظرية.

2-2- الجهاز العصبي نظير الودي:

نشاطه يكون عكس نشاط الجهاز الودي حيث يستعيد الجسم نشاطه ويرتاح من النشاط القتالي، وهو يعمل أثناء الراحة وفي أوقات الاسترخاء، فتحدث النشاطات الفيزيولوجية التالية:

تباطؤ نبضات القلب ليرتاح، تقوم وظائف الجهاز الهضمي بعملها الطبيعي ليسد حاجه الجسم من الغذاء، تنقص نسبه السكر في الدم، يزيد التنفس ويزداد عمقا، تزيد افرازات الغدد اللعابية لإعادة ترطيب الفم..

وعموما فالجهاز السمبثاوي يعمل على استخدام الطاقة واستهلاكها، بينما الباراسيمبثاوي يعمل على الحفاظ على الطاقة وخزنها.

ويمكن القول من خلال التطرق لبعض وظائف الجهاز العصبي الذاتي أن له أهمية كبيرة جدا في المجال النفسي للفرد، اذ له علاقة كبيرة بمجال الانفعالات التي يتعرض لها الشخص. فمثلا نرى الافراد في حاله الخوف او الهروب او القتال يقومون بنشاط غير طبيعي فقد يركض الفرد لمسافات طويلة أو يقفز فوق جدار أو يعبر نهر، كل هذا بفضل الطاقة التي يحشدها الجهاز العصبي الودي علما أن الفرد لا يمكنه أن يقوم بهذه الأعمال وهو في حالته الطبيعية.

- الأعصاب القحفية/ المخية:

يوجد في الانسان 12 زوجا من الأعصاب القحفية تقع في الجهة البطنية من الدماغ قرب القنطرة والنخاع المستطيل والمخ المتوسط. وهي كما يلي:

I- العصب الشمي.

II- العصب البصري.

III- العصب المحرك للعين: يشترك في السيطرة على عضلات تحريك العين مع العصب الرابع والسادس.

VI- العصب البكري: يشترك في تنسيق العمل مع كل من العصب الثالث والسادس.

IV- العصب التوامي الثلاثي: عصب مختلط له ثلاث تفرعات، ينقل الاحساسات من جلد الوجه والعين والانف والفم والاسنان.

V- العصب المبعد: مسؤول عن ضبط عمل العضلة المستقيمة والوحشية للعين.

IIV- العصب الوجهي: يتحكم في العضلات المسؤولة على تعبيرات الوجه.

IIIV- العصب السمعي/ القوقعي الدهليزي: يرسل الاصوات التي تدخل الاذن الى المخ فيحدث السمع وايضا يخبر عن حالة التوازن من عدمه.

XI- العصب اللساني البلعومي: يشترك مع جزء من العصب السابع في ارسال الاحساس بالتذوق الى المخ بالاضافه الى الاشارات من الحلق تساعد على عمل العضلات المتضمنه في الكلام

X- العصب الحائر: يسمى بهذا الاسم بطول تفرعاته كالحلقه الرقبه تجويف الصدري البطن القلب الرئتين المعده الكليتين ويساعد اليا في تنظيم التنفس وضربات القلب والهضم

IX- العصب الإضافي: يسمى بالشوكي الإضافي، يمكننا من تحريك رؤوسنا وهز أكتافنا وتحريك عضلات الرقبة.

IIX- العصب تحت اللساني: يمتد تحت اللسان له أهمية في حركه اللسان المرتبطة بالكلام.

- الأعصاب الشوكية:

يوجد في الانسان 31 زوجا تخرج من الحبل الشوكي، وهي:

- الأعصاب العنقية (C1- C8): ثمانية أزواج تخرج من فقرات العنق تمتد الى الحنجرة والصدر والذراعان والأيدي.

- الأعصاب الصدرية (T01- T12): 12 زوج تقوم بالإمداد العصبي للجزء الأوسط من الجسم، تبدأ من قمة عظم الصدر إلى نهاية الضلوع.

- الأعصاب القطنية (L01- L05): خمسة أزواج تقع في منطقة الظهر السفلية وتصل إلى الأجزاء الأمامية للأرجل والقدم.

- الأعصاب العجزية (S01- S05): خمسة أزواج. والعصب العصعصي: زوج واحد، حيث تمر الأعصاب العجزية مع العصب العصعصي إلى أسفل القدم والأجزاء الخلفية من الأرجل.

-

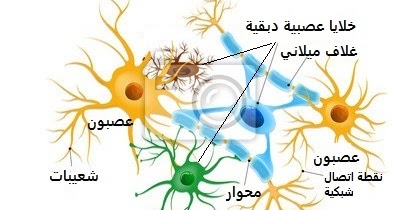

الخليه العصبية/ العصبون:

يتكون الجهاز العصبي من نوعين رئيسيين من الخلايا، الأولى هي الخلايا العصبية وهي الوحدة البنائية في الجهاز العصبي. (هناك من 10 الى 15 بليون خلية عصبية).

والثانية هي الخلايا الدبقية وهذا النوع من الخلايا له وظيفة تدعيم وحماية الخلايا العصبية في الجهاز العصبي.

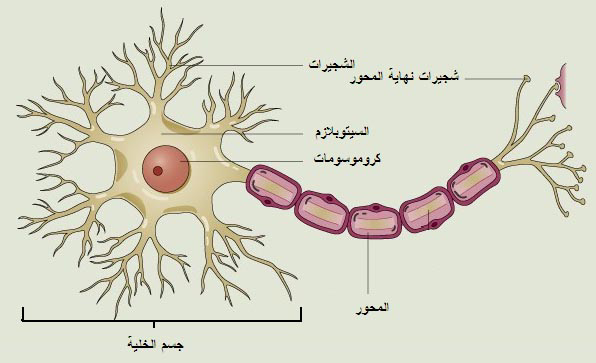

*بنية العصبون Neuron:

يتكون العصبون مما يلي:

1- الجسم الخلوي:

- استيطلات العصبون: وتشمل ما يلي:

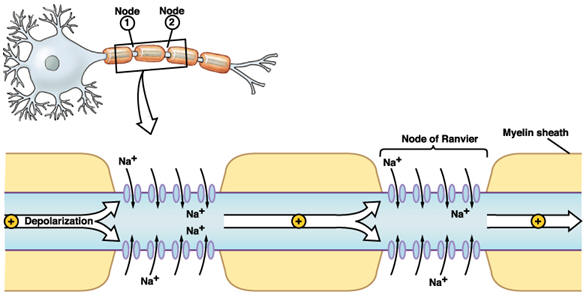

أ- الأكسون أو المحور الأسطواني Axon: له شكل أسطواني وبعض المحاور الأسطوانية تكون محاطة بمادة دسمة تدعى النخاعين أو الغمد النخاعي، وتشكل غمدا واقيا للمحور الأسطواني ويساهم في سرعة توصيل النبضات العصبية، كما يساهم ايضا في حماية الاكسون. ويكون الغمد النخاعي غير متصل ومواضع عدم الاتصال فيه تسمى عقد رانفيير nodes of ranvier .

وتتباين أطوال الأكسونات المختلفة فمنها ما يبلغ طوله عدة مليمترات خصوصا الاكسونات الموجودة في المخ، إلى عدة أقدام وهي الألياف العصبية التي تمتد من النخاع الشوكي إلى أصابع القدم.

وفي آخر الأكسون نجد نهايات عبارة عن خييطات دقيقة تسمى التشجرات الموصلة وتنتهي هذه النهايات بدورها بانتفاخات دقيقة في آخر كل خيط عند نقطة اتصال بين نهاية أكسون مع بداية الشجيرات أو الجسم الخلوي للخلية الموالية.

أ- الشجيرات Dendrites :

وهي تفريعات تخرج من جسم الخلية على شكل أغصان. جسم الخلية وشجيراتها لا يبطنها الغمد النخاعي في العادة.

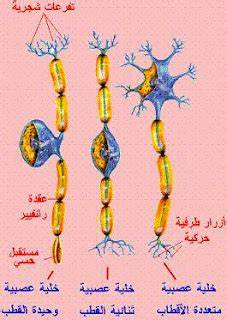

*أنواع الخلايا العصبية:

أ- من الناحيه التشريحية:

توجد ثلاثة أنواع من الخلايا العصبية:

1- الخلايا العصبية وحيدة القطب (Unipolar Neurons):

تحتوي على امتداد عصبي واحد فقط يتفرع إلى فرعين: أحدهما يمثل الشجيرة التي تعمل على نقل الإشارات إلى جسم الخلية العصبية، والآخر يعمل كزائدة صادرة (محور عصبي) لنقل الإشارات بعيدًا عن جسم الخلية. عادةً ما توجد في الجهاز العصبي المركزي وفي العقد الشوكية.

2- الخلايا العصبية ثنائية القطب (Bipolar Neurons):

تحتوي على امتدادين عصبيين رئيسيين: أحدهما يمثل الشجيرة التي تنقل الإشارات العصبية إلى جسم الخلية، والآخر زائدة صادرة (المحور) ينقل الإشارات بعيدًا عن جسم الخلية. تُوجد عادةً في الأجهزة الحسية مثل الشبكية في العينين والأذن الداخلية.

3- الخلايا العصبية متعددة الأقطاب: (Multipolar Neurons)

تحتوي على عدة امتدادات عصبية: واحد منهم يكون المحور الذي ينقل الإشارات العصبية بعيدًا عن جسم الخلية، والباقي شجيرات تستقبل الإشارات العصبية وتنقلها إلى جسم الخلية. وهذا النوع هو الأكثر شيوعًا من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي وتوجد في الدماغ.

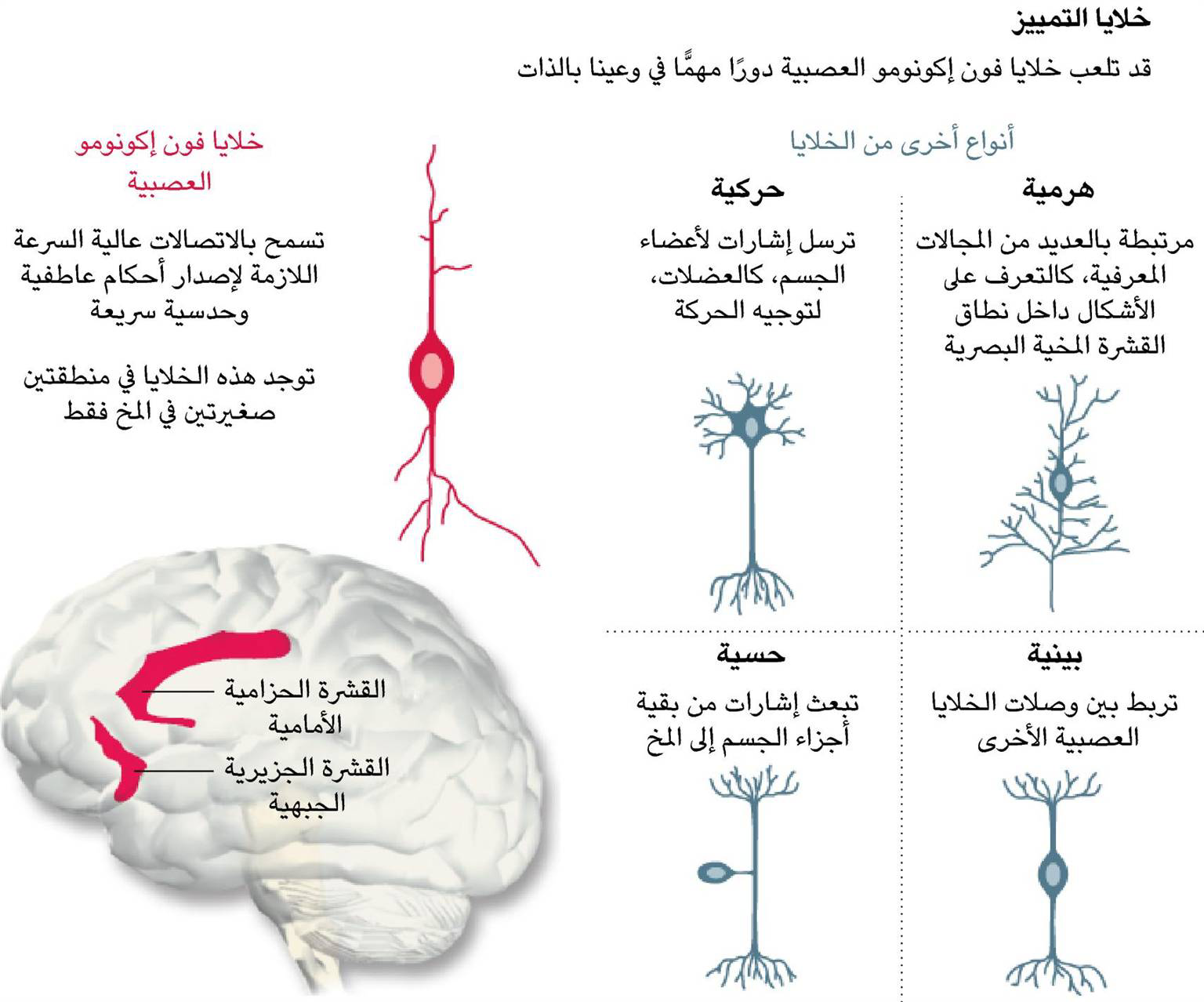

أ- من الناحية الوظيفية:

تنقسم الخلايا العصبية حسب هذا المحك الى ما يلي:

1- خلايا عصبية حسية/ موردة:

تقوم بتوصيل المعلومات من المستقبلات أي أعضاء الحس إلى الجهاز العصبي المركزي.

2- خلايا عصبية حركية أو مصدرة:

تقوم بنقل الرسائل العصبية من المخ والحبل الشوكي إلى الخلايا المستجيبة كالعضلات.

3- الخلايا الوسيطة أو الرابطة أو البينية: هي الأكثر انتشارا وعددا في الجهاز العصبي وأكثرها يتواجد في الجهاز العصبي المركزي، وتقع بين خلايا حسية وأخرى حركية تربط بينها أو بين خلايا بينية أخرى وتكون متعددة الأقطاب.

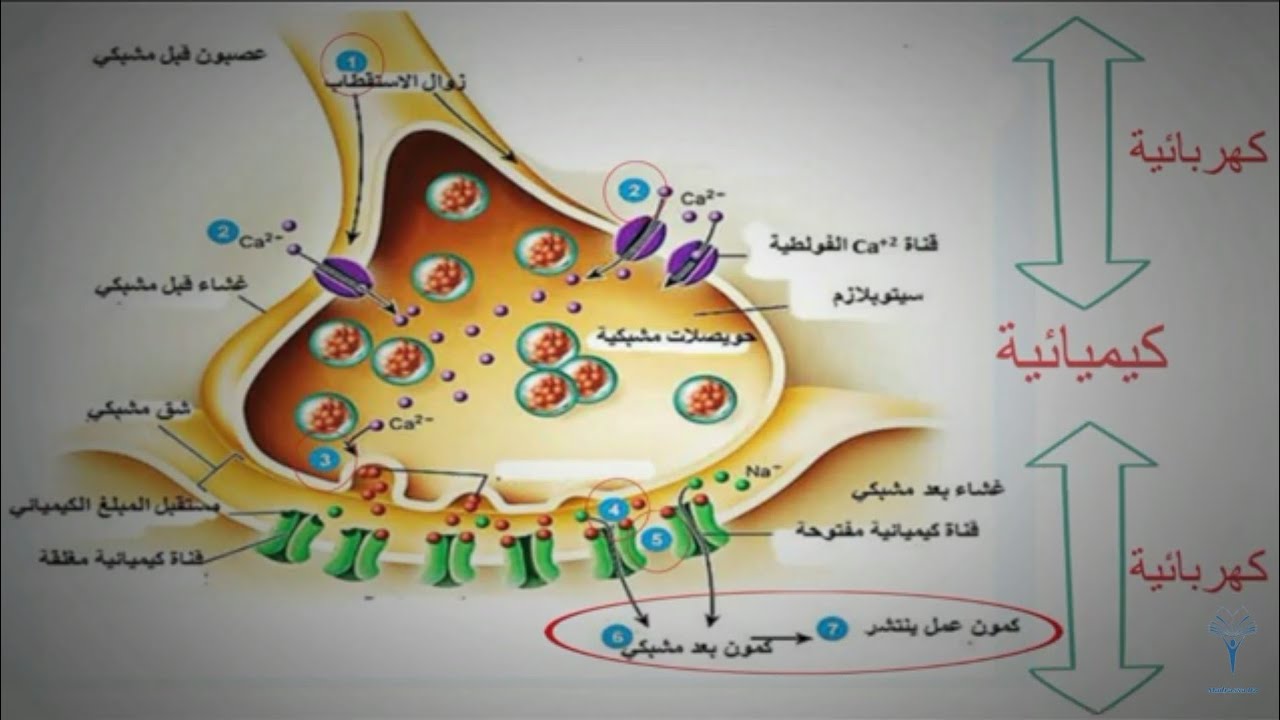

- السيالة العصبية Nerve impulse:

لا يمكن أن يحدث أي سلوك أو أي تفكير أو أي إحساس دون النقل العصبي عن طريق السيالة العصبية الومضة العصبية. والعصبون هو الخلية المسؤولة عن استقبال ونقل المعلومات من مكان إلى آخر.

في الجسم تعرف السياله العصبية بأنها:" تغيير كهروكيميائي يحدث على جانبي غشاء الخلية"

- دورة السيادة العصبية:

هناك أربعة أنواع من الأيونات ذات شحنات مختلفة تتدخل في عملية توصيل المعلومات التي تقوم بها الخلايا العصبية، وهي: الصوديوم NA+ البوتاسيوم K+، كذلك الأيونات السالبة التي تتدخل في عمل الاكسون هي ايونات الكلوريد CL- إلى جانب عدد من الأيونات البروتينية ذات الشحنة السالبة التي توجد في الخلية ويرمز لها بـ A-.

1) كمون الراحة أو جهد الراحة:

عندما تكون الخلية في حالة راحة يكون غشائها في حالة استقطاب polarization، حيث يكون هناك تركيز أكبر للأيونات الموجبة خارج الخلية، بينما يكون هناك تركيز أكبر للأيونات السالبة داخلها، وتعرف هذه الحالة بكمون الراحة.

2) كمون العمل/ جهد العمل:

تنشا السيالة العصبية عندما تؤدي بعض العوامل إلى تغيير في نفاذية غشاء الخلية العصبية، مما ينجر عنه دخول الأيونات الموجبة داخل الخلية، ويزداد تركيز الايونات الموجبة داخل الخلية حتى تنعكس الشحنة الموجودة بين داخل الخلية وخارجها، فيحدث ما يسمى بزوال الاستقطاب Depolarization ، وتعرف هذه الحالة بكمون العمل أو جهد العمل.

والعوامل التي يمكن أن تسبب كمون العمل هي متعددة يمكن أن تكون وخزا أو التعرض الى البرد أو الحرارة.. الخ. وبمجرد حدوث كمون عمل في الخلية العصبية ينشأ تيار كهربائي في الأماكن المحيطة بالغشاء، هذا التيار ينقل السيالة العصبية عبر المحور الأسطواني. والمحاور الأسطوانية التي لها غمد النخاعين يكون نقل السيالة العصبية فيها أسرع، ويسمى هذا النوع من النقل تيارات الوثب.

- النواقل العصبية Neurotransmitter :

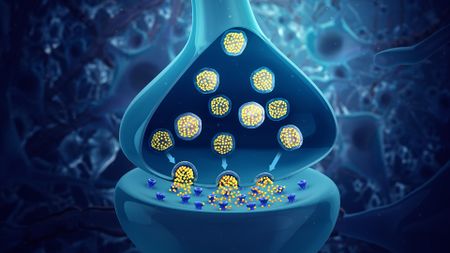

عند وصول السيالة العصبية إلى الشجيرات الذيلية في نهاية المحور تلتقي بمنطقة التشابك وهي الفراغ الموجود بين خليتين مما يؤدي إلى إفراز مواد كيميائية من حويصلات الشجيرات الذيلية للمحور الأسطواني، هذه المواد تعرف باسم النواقل العصبية.

تنتشر هذه المواد عبر منطقة التشابك وتنتقل من خلال الفجوات بحيث تصل الى شجيرات الخلية العصبية المجاورة، فتتغير نفاذية الغشاء العصبي لتلك الخلية المجاورة، حيث تؤدي الى زيادة نفاذيتها لأيونات الصوديوم. وهكذا تقوم هذه النواقل مقام التنبيه أو التحفيز للخلية اللاحقة، وبالتالي يتم النقل العصبي من خلية إلى أخرى.

المشابك synapse :

المشبك هو نقطة اتصال بين خلية عصبية وخلية عصبية أخرى، أو بين خلية عصبية وخلية غير عصبية كالعضلات والغدد. ويتم من خلاله انتقال السيالة العصبية حيث تنتقل الإشاره في المشبك على شكل ناقل عصبي.

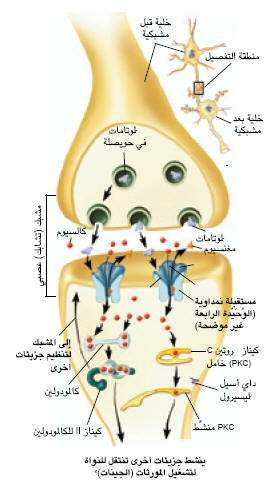

آلية النقل العصبي:

- يصنع العصبون قبل المشبكي الناقل العصبي الذي يبقى مخزنا في الحويصلات المشبكية.

- وصول السيالة العصبية الى النهايه المحوريه يولد زوال استقطاب الغشاء قبل مشبكي.

- انفتاح قنوات الكالسيوم ونفاذية شوارد الكالسيوم من الوسط الخارجي الى النهاية المحورية وتنتشر في الزر المشبكي عبر قنواتها.

- تسمح شوارد الكالسيوم باندماج الحويصلات المشبكية بالغشاء الهيولي قبل المشبكي وذلك بتنشيط إنزيمات نوعية تعمل على تحريك الحويصلات والتحامها بالغشاء قبل المشبكي.

- تحرير الحويصلات المشبكية للوسيط الكيميائي في الفراغ المشبكي.

- تثبّت الوسيط الكيميائي على المستقبل الغشائي النوعي له والموجود على سطح غشاء الخلية بعد المشبكية

- انفتاح قنوات مرتبطة كيميائيا على مستوى الغشاء بعد المشبكي ونفاذية شوارد الصوديوم في حالة المشبك المنبه والكلور في حالة المشبك المثبط.

- واستمرار دخولها يؤدي إلى زوال استقطاب الخلية بعد مشبكية.

- خروج شوارد البوتاسيوم من داخل الخلية بعد مشبكية إلى خارجها

- مرور السياله العصبية

- إعادة خروج شوارد الصوديوم ودخول شوارد البوتاسيوم بواسطة مضخة الصوديوم بوتاسيوم.

- عودة الخلية العصبية إلى حالة الاستقطاب.

-

-

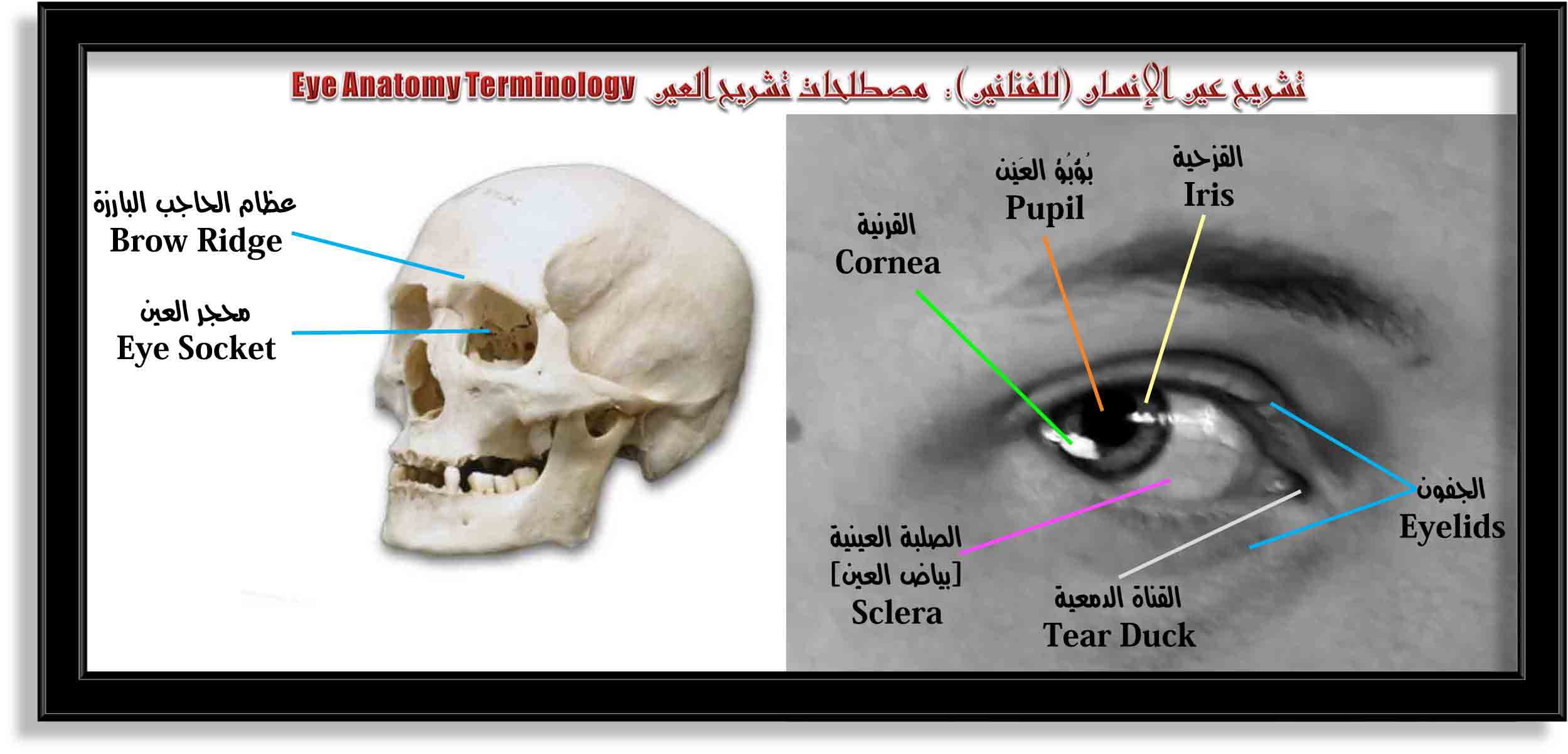

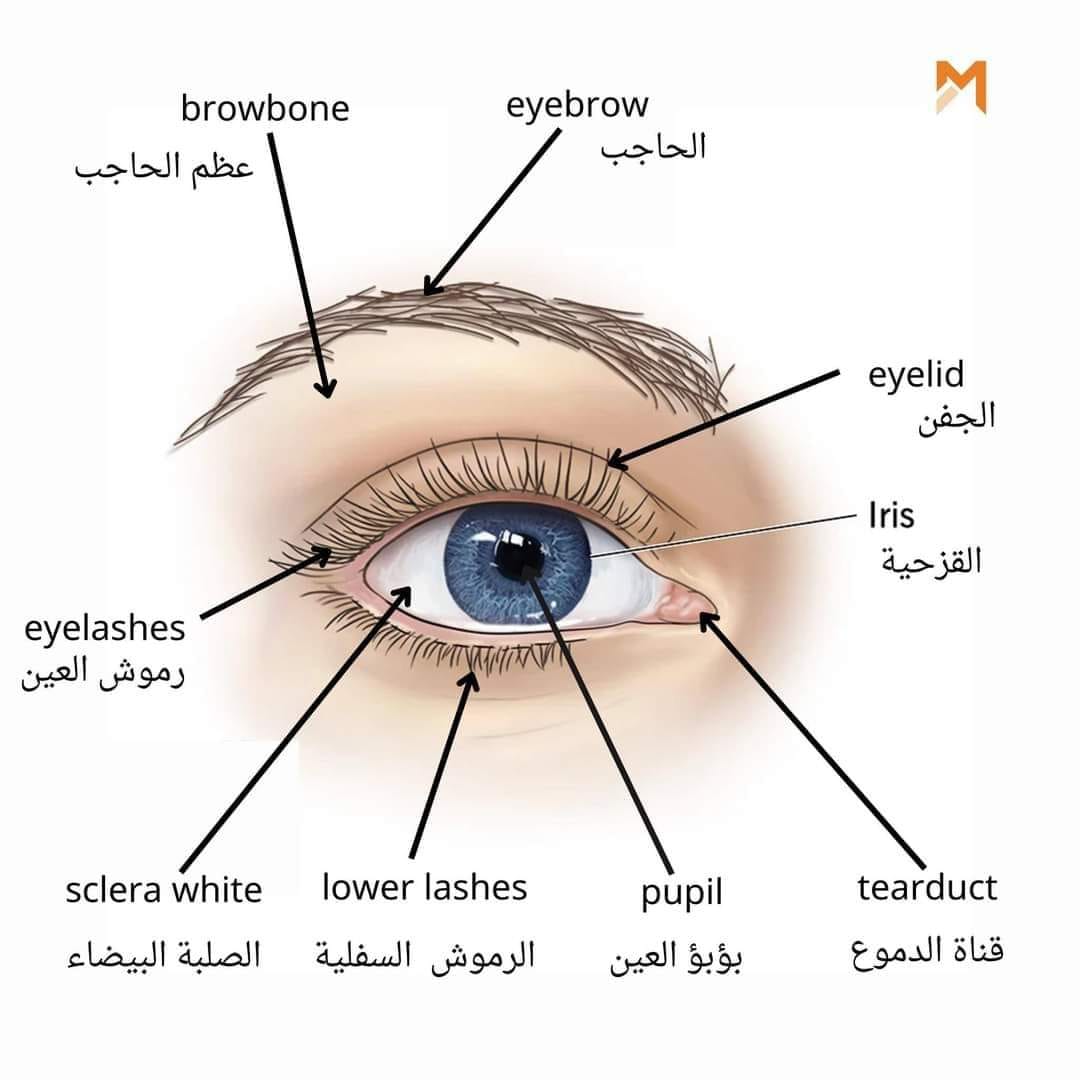

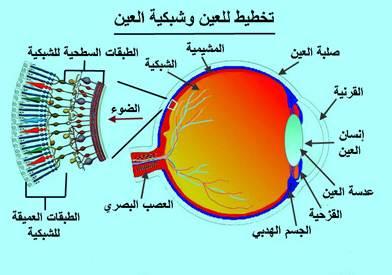

- التشريح العصبي للعين:

العين عبارة عن جسم كروي متطاول قطرها 2.5 سم توجد العينان في تجويف عظمي في الجمجمة يسمى المحجر أو الوقب Eye socket.

1- لواحق العين (الهياكل الإضافية):

هي أجزاء العين التي لا تقع داخل مقلة العين نفسها، وتشمل ما يلي:

- الحواجب Eyebrows :

تحمي الحواجب العين من العرق وأنواع أخرى من الرطوبة وكذلك المواد الأخرى من البيئة المحيطة.

- الجفون Eyelids:

هي الطبقة الرقيقة من الجلد التي توجد فوق العين. والجفون هي غطاء واقي للعين فهي تحمي العينين من الأخطار الخارجية والجراثيم والضوء الساطع وتمنعها من الجفاف حيث تساعد سطح العين على البقاء رطبًا.

- الأهداب/ الرموش Eyelashes :

تتمثل إحدى الوظائف الأساسية للرموش في العمل كحاجز مادي ضد الغبار والجسيمات الغريبة التي قد تضر بالعينين. يساعد شكلها المنحني واتجاهها في صرف الجسيمات المحمولة جوًا بعيدًا عن العينين، مما يقلل من خطر التهيج والعدوى. كما تساعد الرموش في الحفاظ على طبقة الدموع التي تحافظ على ترطيب العينين وتزييتها، مما يمنع الجفاف وعدم الراحة. ويضمن الرؤية المثلى ويمنع التهيج.

- الجهاز الدمعي Lacrimal Apparatus:

- الغدة الدمعية Lacrimal glands : تفرز هذه الغدد الدموع وتساعد على قتل البكتيريا، كما تحافظ هذه الدموع على سطح العين سليمًا وتزيل الجزيئات التي قد تدخل إلى العين.

- القناة الأنفية الدمعية: تعمل على نقل الدموع إلى تجويف الأنف.

- الملتحمة The conjunctiva:

تبطن الملتحمة الجزء الداخلي من الجفون وكذلك سطح الصلبة. تتعدد وظائف الملتحمة فهي تغطي الجزء الداخلي من الجفون وتوفر غطاء للصلبة. والملتحمة هي حاجز مادي يوفر الحماية، وتؤدي أيضًا وظيفة تشحيم للعين من خلال إنتاج المخاط والدموع (تفرز خلايا الملتحمة المخاط، وهو جزء من طبقة الدموع في العين)، ما يسمح لسطح العين بالحفاظ على الرطوبة الصحية ويساعد في منع متلازمة جفاف العين. وعندما يتم الحفاظ على السطح الأمامي للعين رطبًا، فإنه يسمح للجفون بالفتح والإغلاق دون احتكاك أو تهيج للعين. كما تمنع الملتحمة من دخول الميكروبات إلى العين وتلعب دورًا في المراقبة المناعية، حيث تحتوي أيضًا على بعض الخلايا المناعية التي تساعد في الدفاع عن سطح العين. وهي غنية بالأوعية الدموية وتحتوي على أوعية لمفاوية واسعة تعمل على توفير العناصر الغذائية للعين والجفون.

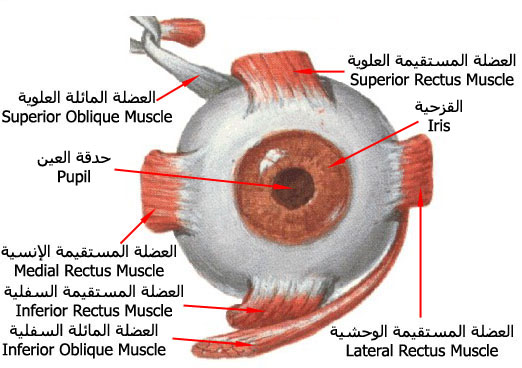

2-عضلات العين Eye muscles:

تربط العين ست عضلات إرادية قوية، تمتد كل منها من سطح المقلة الخارجي إلى مكان معين في عظام التجويف الحجاجي، وهي:

- المنحرفة السفلية.

- المستقيمة السفلية.

- المستقيمة الجانبية.

- المستقيمة الوسطى.

- المنحرفة العلوية.

- المستقيمة العلوية.

وتسمح هذه العضلات بحركة العين في اتجاهات عديدة ويضبط حركة هذه العضلات أعصاب قحفية حسية وحركية تصل إلى الدماغ وفي مركز التجويف الحجاجي للعين فتحة يمر من خلالها العصب البصري الدماغ.

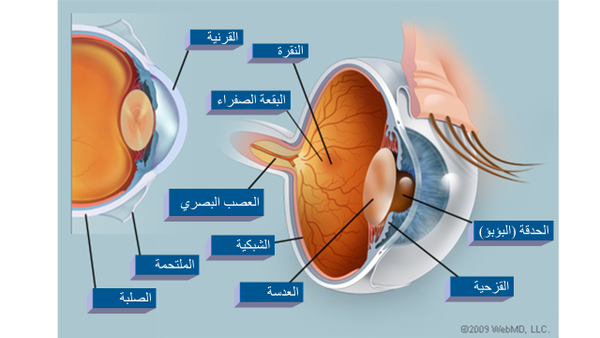

3- أجزاء العين ووظائفها:

- طبقات العين:

تتمثل طبقات العين، فيما يلي:

- الصلبة Sclera : وهي الطبقة الخارجية من العين، معتمة بيضاء ليفية، وظيفتها حماية العين، وتحيط بالقرنية الشفافة التي تعتبر نافذة العين، وتوجد طبقة شفافة فوق القرنية تبطن الجفون تدعى الملتحمة.

- المشيمية Choroid : وهي الطبقة الوسطى، رقيقة لونها بني غامق، تحتوي عددا من الأوعية الدموية وصبغة تمتص أشعة الضوء المتناثرة.

- وتزداد المشيمية سمكا في الجهة الأمامية من العين مكونة الجسم الهدبي Ciliary Body.

- وتكوّن المشيمية في النهاية حاجزا عضليا رقيقا دائريا يسمى القزحية Iris، وهي مصبوغة وقطرها نحو 1سم، والقزحية هي التي تعطي العين لونها، كما تنظم حجم فتحة الحدقة الموجودة في منتصفها لوجود ألياف عضلية في الجدران القزحية بعضها دائري والآخر شعاعي، وهذه الألياف هي التي تتحكم بفتحة الحدقة، وتفتح القزحية أو تغلق كرد فعل انعكاسي لوجود الضوء أو غيابه. وتتسع الحدقة Pupils في الظلام لتسمح بدخول كمية أكبر من الضوء إلى العين.

- العدسة البلورية Eye Lens/ Crystalline lens: وتقع خلف القزحية وتثبت بروابط معلقة، وهي تتركب من ألياف الجسم الهدبي، وهذه الروابط هي المسئولة عن تغيير شكل العدسة البلورية حسب موقع الجسم المرئي.

وتقسم العدسة تجويف العين إلى حجرتين: الأمامية وتقع بين القرنية والعدسة وهي مملوءة بسائل مائي قاعدي شفاف، والجسم الهدبي هو المسئول عن صنعه ويسمح هذا السائل بمرور الضوء لأنه معامل انكساره مناسب لتحويل مسار الضوء نحو العدسة، وله أهمية في ضبط الضغط داخل العين 25 ملم زئبق.

وتقع الحجرة الخلفية خلف العدسة وهي مملوءة بمادة هلامية تسمح بمرور الضوء إلى الشبكية، وتدعم العدسة وتسمى هذه المادة بالجسم الهلامي أو الخلط الزجاجي Vitreous body.

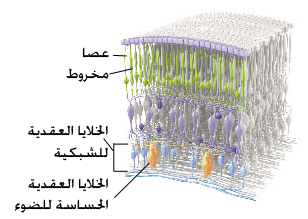

- الشبكية Retina:

وهي الطبقة الداخلية وتغلف الجزء الخلفي من العين وتتكون من نسيج عصبي، وتحتوي خلايا استقبال ضوئية وهي نوعان: العصي، والمخاريط.

إنّ الشبكة البصرية من أرقى اللواقط وأقربها إلى المخ أصلا.

- تركيب الشبكة البصرية:

نشأت الشبكة البصرية من الدماغ الأمامي الذي انبثق منه المخ، وهكذا انفردت الشبكة بتلك النشأة من بين كل أعضاء الحواس. ومقدمة الشبكة غنية بخلايا حساسة للضوء، ثم هنالك خلايا تقوم بأعمال مختلفة.

والخلايا الضوئية photoreceptors نوعان (أعمدة ومخاريط).

- الأعمدة/ العصي Rod cells: عددها 125 مليون تقريبا، لا تستجيب إلا لضوء خافت، فتساعد على الرؤية في الظلام. والعصي أيضا أفضل من المخاريط لاستكشاف الحركة لكنها لا تستطيع تمييز الرؤية الملونة وهذا يسبب ظهور الأجسام ضبابية كما تبدو رمادية في الضوء الخافت.

- المخاريط Cone cells: عددها 7 مليون تقريبا، توجد المخاريط بصورة أساسية في الحفيرة وتنشط بالضوء الساطع ولا تستجيب إلا له، وهي تساعد على وضوح الرؤية وتمييز تفاصيل الجسم ولونه.

*الألوان الأساسية هي: أحمر، أخضر، أزرق. أما بقية الألوان فهي من صنع الدماغ، وكل مخروط يستجيب لواحد من الألوان فقط.

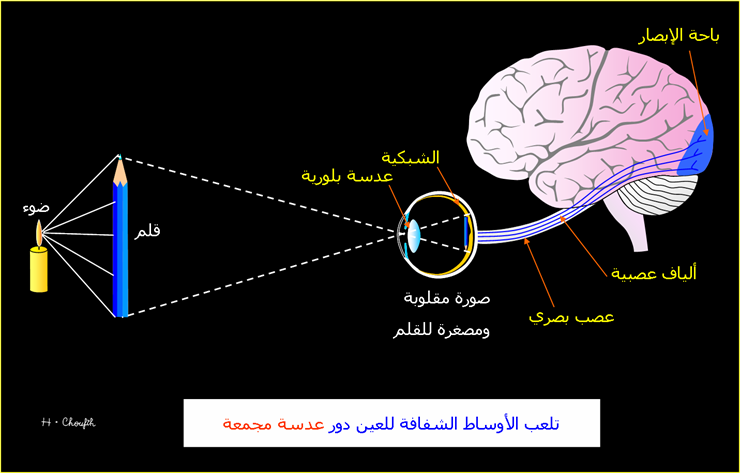

4- معالجة المعلومة العصبية (آلية الإبصار):

تنكسر الأشعة التي تدخل العين حال مرورها خلال القرنية فالسائل المائي فتمر عبر الحدقة (التي تحدد كمية الضوء الداخلة للعين) ثم تمر عبر العدسة ثم الخلط الزجاجي وتعتدل على الشبكية. والعدسة تكون مقعرة عند رؤيتها الأجسام البعيدة لكنها تستدير عند رؤية الأجسام القريبة، لأن أشعة الضوء يجب أن تنكسر إلى أكبر درجة عند رؤية الأجسام القريبة. وتسمى هذه التغيرات في شكل العدسة تكيفا.

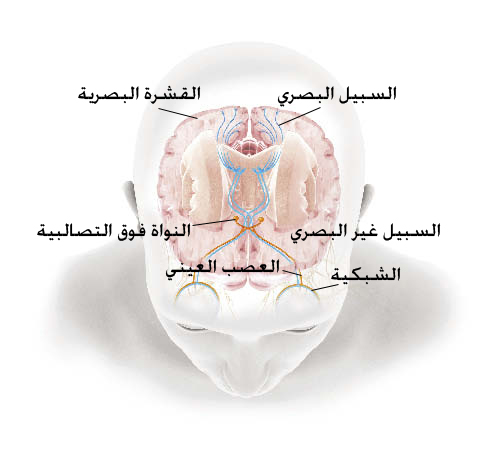

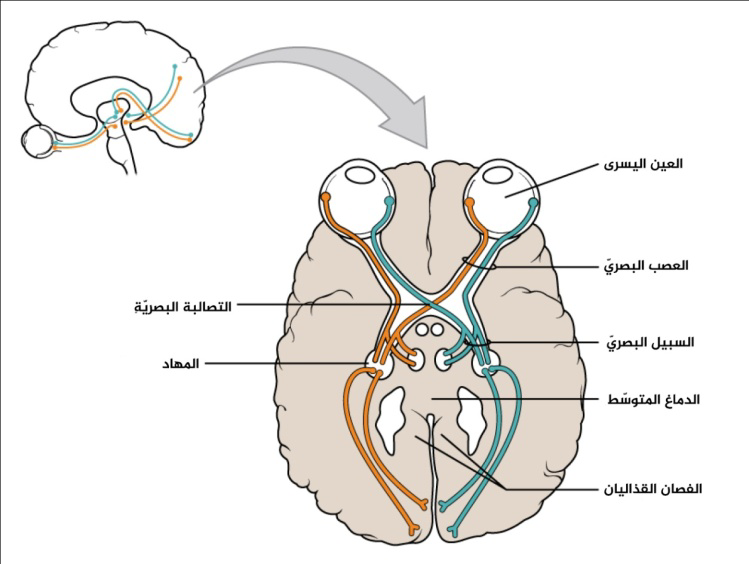

وعند سقوط الضوء على الشبكية (التي تحوي الخلايا البصرية "الأعمدة والمخاريط")، تحول الخلايا البصرية ما تتسلمه من معلومات إلى إشارات كهروكيميائية تنتقل إلى الخلايا ثنائية القطب، ثم إلى الخلايا العقدية. ثم ترسل الخلايا العقدية معلوماتها النهائية إلى مراكز الدماغ عبر العصب البصري Optic Nerve. ومنطقة الشبكية التي يخرج منها العصب البصري في طريقه إلى الدماغ لا تحس بالضوء لخلوها من الخلايا البصرية فلا رؤية فيها وتسمى "بقعة العمى".

وبسبب الانكسار تدار الصورة على الشبكية 180° عن الحقيقة، لكن يعتقد أن هذه الصورة تصحح في الدماغ.

وتنتقل الإشارات عبر العصب البصري لتصل إلى نقطة تسمى التقاطع البصري ثم تنتقل عبر الممرات البصرية لتنتهي في المهاد ومن ثم قشرة القذل (القشرة البصرية).

وعندما تصل الإشارات إلى الفص القفوي في الدماغ تعالج لتكوين الصورة المرئية. ويعالج الدماغ المعلومات مثل: اللون، الشكل، الحركة، مما يسمح بالإدراك البصري.

-

-

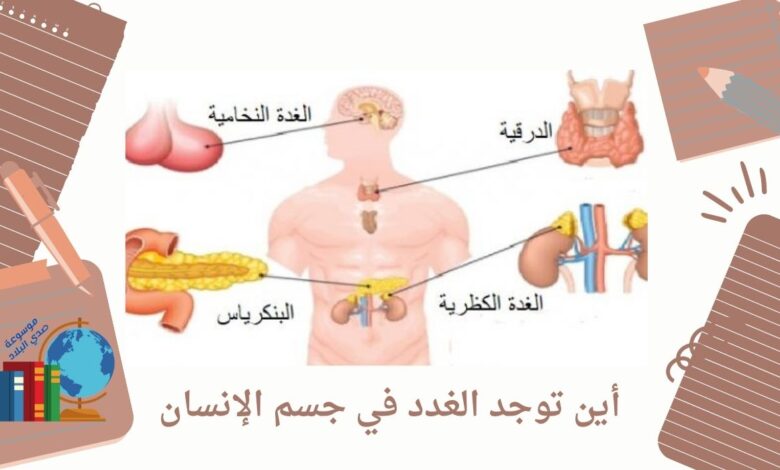

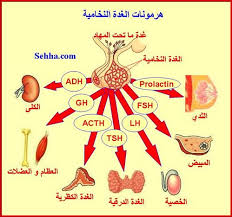

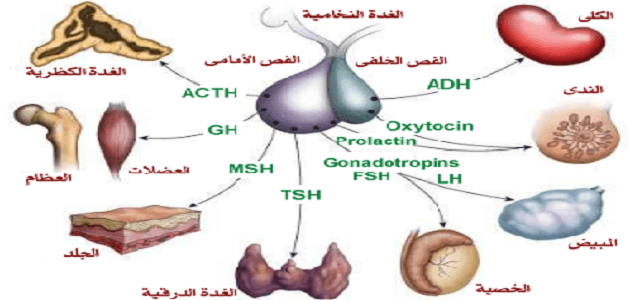

جهاز الغدد:

يعد الجهاز العصبي وجهاز الغدد جهازي التحكم في الجسم فنشاط الجسم وسلوكياته يخضع بشكل رئيسي إلى هذين الجهازين.

ويقوم جهاز الغدد خاصة جهاز الغدد الصماء باستقبال وإرسال رسائل كيميائية على شكل هرمونات عن طريق الدم، لتنظيم نشاط أجزاء الجسم المختلفة.

إذا فالعلاقة بين الجهاز العصبي وجهاز الغدد علاقه تكاملية وحدوث أي اضطراب في أحدهما يؤثر سلبا في تركيب الجهاز الآخر ووظائفه للاحتفاظ بحالة التوازن الداخلي للجسم.

وعلى الرغم من التكامل الوظيفي بينهما الى أنهما يختلفان في سرعة واستمرارية تأثيرهما، فتأثير الجهاز العصبي أسرع وأشد من تأثير جهاز الغدد. حيث يعمل الجهاز العصبي على تنظيم الاستجابة العصبية بسرعة فائقة تصل الى أقل من ربع ثانية، بينما نجد أن جهاز الغدد الصماء يكون أبطأ بكثير في سرعة وصول الهرمونات حيث تبلغ سرعة وصول الهرمونات إلى حوالي 15 ثانية، بينما نجد أن استمرارية تأثير جهاز الغدد الصماء أطول من تأثير الجهاز العصبي.

1- مفهوم جهاز الغدد:

الغدد هي أعضاء صغيرة منتشرة في أنحاء الجسم تفرز تكوينات هرمونية وإنزيمات، تلعب دورا هاما في سلوك الانسان وفي الشكل الخارجي للجسم (القزامة/ العملقة) وفي درجة ذكائه (حيث تقف كحد فاصل بين البلاهة والذكاء)، كما أن لها دور في النضج الجنسي. والغدد في الأول والأخير تؤثر في نشاط الإنسان وتتأثر بظروفه.

2- أنواع الغدد في الجسم:

يوجد في جسم الإنسان ثلاثة أنواع من الغدد صنفت حسب طريقة إفرازها في الجسم إلى:

أ- الغدد القنوية:

وتدعى أيضا بالغدد خارجية الإفراز وهي تفرز إفرازاتها عن طريق قنوات صغيرة داخل تجاويف في الجسم أو على سطحه مثل: الغدد اللعابية، الغدد اللمفاوية (المفرزه للعرق)، الغدد الدمعية..

ب- الغدد اللاقنوية:

تدعى بالغدد الصماء وهي تصب إفرازاتها مباشرة في الدم وهي تتميز بكثرة الأوعية الدموية ويسمى إفرازها بالهرمون، والهرمونات هي مواد كيميائية معقدة التركيب تؤثر بشكل كبير في نمو الجسم وعمليات الأيض والسلوك الانفعالي والغدد اللاقنوية تؤدي دورا مهما جدا في حياه الانسان.

ج- الغدد المشتركة:

وهي الغدد التي لها إفرازات داخلية وخارجية، داخلية تتمثل في الهرمونات وخارجية تتمثل في الإنزيمات مثل: غدة البنكرياس التي تفرز إنزيمات لها دور كبير في عمليات التمثيل والهضم، كما تفرز هرمون الأنسولين في الدم.

- الغدد الصماء Endocrine glands:

هي عبارة عن أجسام عديمة القنوات تفرز هرموناتها مباشرة في الدم، ويحمل الجهاز الدوري هرمونات هذه الغدد الى الأعضاء المستهدفة في الجسم. ورغم أن الهرمونات تفرز بكميات قليلة جدا إلا أنها كافية لإحداث التأثير المطلوب في الجسم.

وبعض الغدد الصماء يفرز هرمونا واحدا و البعض الآخر يفرز عدة هرمونات، وبعضها يؤثر في أعضاء الجسم مباشرة، وبعضها يؤثر في نشاط عضو واحد والبعض الآخر يؤثر في عدة أعضاء. كما أن بعضها يؤثر في هرمونات أخرى فيزيد من نشاطها أو يعطله.

3- أنواع الغدد الصماء في الجسم ووظائفها:

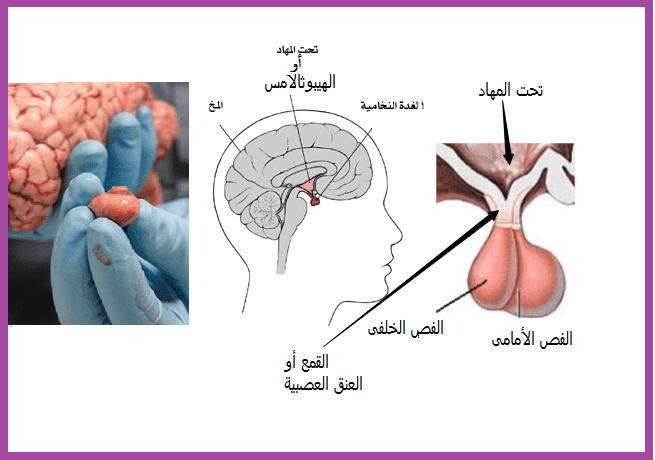

أ- الغده النخامية Pituitary gland:

يرجع تسمية هذه الغدة إلى اعتقاد العلماء قديما أن لها علاقة بإفراز النُّخام أو البلغم، وهذا الاعتقاد هو خاطئ. وبالرغم من ذلك لا زالت تسمى هذه الغدة بهذا الاسم ليومنا هذا، ولعل الاسم الأصح والأفضل أن تسمى بغدة أسفل الدماغ.

يطلق على الغدة النخامية بسيدة الغدد فبالرغم من أنها أقل الغدد وزنا إلا أنها تعد من أهمها وظيفة سواء من الناحية الفيزيولوجية أو السيكولوجية حيث تسيطر على نشاط الغدد الصماء الأخرى، وتنظم إفرازاتها. كما تعد الوسيط بين قاعدة المخ (ما تحت المهاد) وبقية الغدد الصماء.

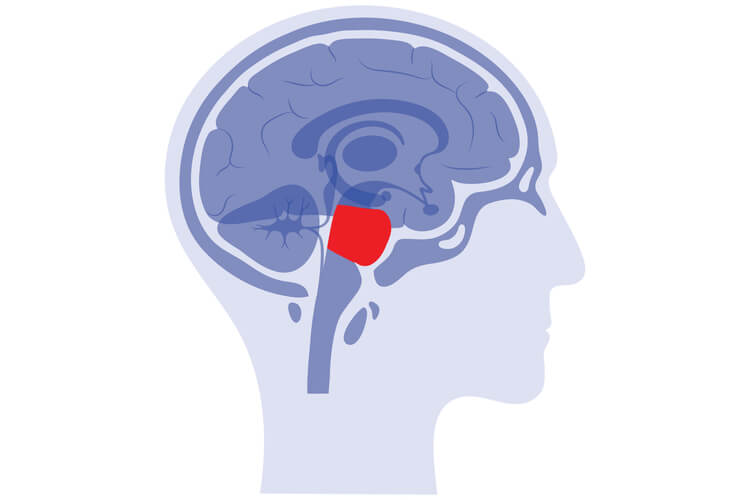

وتوجد هذه الغدة عند قاعدة المخ داخل تجويف عظمي يعرف بالسرج التركي حيث ترتبط بمنطقة تحت المهاد من الأسفل بواسطة ساق تعرف بالقمع.

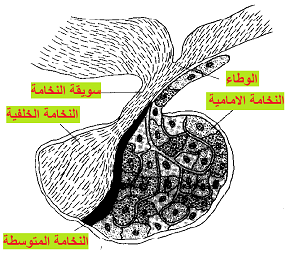

ويبلغ وزن الغدة النخامية بين (0.5 الى 01 غ) أما طولها فيبلغ حوالي 0.8 سم، وقطرها فيبلغ 1سم، تتكون الغدهة النخامية من ثلاثة فصوص: فص أمامي، وفص خلفي وبينهما فص متوسط. ولا توجد علاقة وظيفية بين الفص الخلفي والفص الأمامي فكل منهما له إفرازاته.

الفص الأمامي + الفص متوسط يسمى بالنخام الغدي أو الغدة النخامية الغدية Adenohypophysis الفص الخلفي ويسمى بالنخامية العصبية Neurohypophysis وهو امتداد لما تحت المهاد أين يوجد ارتباط تشريحي وثيق للغدة النخامية بما تحت المهاد حيث تشكل معه جهازا يدعى الجهاز النخامي المهادي الوطائي الموحد.

- هرمونات الفص الأمامي:

يشكل الفص الأمامي نحو 75% من الوزن الإجمالي للغده النخامية، وتتمثل الهرمونات التي يفرزها الفص الامامي، فيما يلي:

1) هرمون النمو (GH):

يطلق على هذا الهرمون "الهرمون المنظم لنمو الجسم" لانه الهرمون الوحيد من بين هرمونات الجزء النخامي الغدي الذي لا ينظم عمل الغدد الصماء الأخرى، ولكنه ينظم نمو جسم الانسان بأكمله في مراحل نموه المختلفة.

إذ ينظم نمو العظام والعضلات حيث يؤثر على طول القامة ويؤثر على عمليات الأيض التي تحدث في جميع خلايا الجسم.

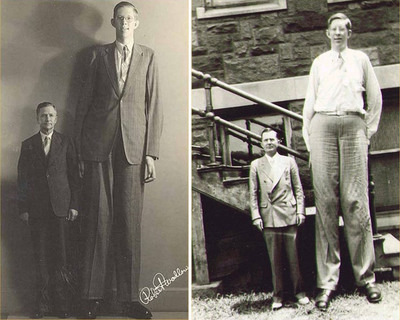

في حاله زيادة هذا الهرمون عن القدر المطلوب قبل البلوغ يؤدي إلى ما يعرف بالعملقة، حيث تزيد قامه الشخص المصاب عن 2م. والمصاب بالعملقة قد يتميز عادة بشرود الذهن والعجز عن التركيز وسرعه الاستثارة.

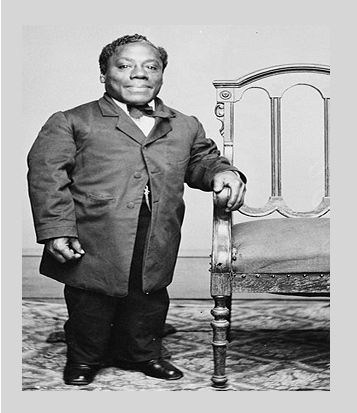

أما في حالة نقص إفراز هذا الهرمون عن القدر المطلوب فينتج عنه قصور في النمو حيث يصاب الشخص بالقزامة أو ما يعرف بالقزامة النخامية حيث لا يتجاوز طول المصاب عن 1م وعادة ما يتسم المصاب بالقزامة بالعدوانية كنوع من التعويض عن النقص الجسمي الذي يعاني منه الا أن ذكائه لا يتأثر.

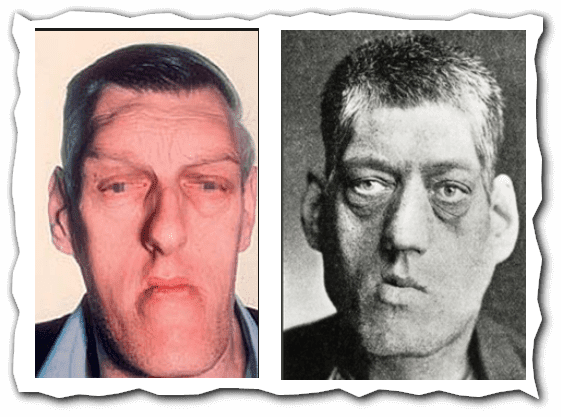

أما في حالة زيادة إفراز هذا الهرمون عن القدر المطلوب بعد مرحلة البلوغ فإن ذلك يؤدي إلى الحالة المعروفه بالأكروميجالي Acromegaly أي تضخم الأجزاء الطرفية بحيث تنمو العظام بالعرض بدلا نموها بالطول بسبب توقف نمو العظام الطويلة عاده بعد البلوغ واستمرار نمو النهايات الأطراف الأمر الذي ينتج عنه تضخم الأجزاء الغضروفية، فيزداد حجم الأذنين والأنف والفك الأسفل واليدين والقدمين مع احتداب الظهر ونتوء عظام الصدر أحيانا.

ويتميز المصابون بهذه الحالة بالنشاط والقوة والشجاعة والإقدام ثم يظهر عليهم البطء وعدم الاهتمام بالطعام والشراب.

2) الهرمون المنشط للغدة الدرقية TSH: ينظم هذا الهرمون كافة أوجه نشاط الغدة الدرقية.

3) الهرمون المنشط للغدة الكظرية ACTH : ينظم هذا الهرمون نشاط قشرة الغدة الكظرية وفي حالة غياب هذا الهرمون أو قلة إفرازه تضمر القشرة ولو أنها تستمر في إفراز هرموناتها لكن بكميات قليلة.

4) الهرمونات المنظمة لعمل الغدد التناسلية GnRH:

تنظم هذه الهرمونات نشاط الغدد التناسلية (كالمبيضين والخصى) وإذا أزيلت الغدة النخامية ضمرت هذه الغدد وانعدم نشاطها، وتشمل نوعين من الهرمونات:

*الهرمون اللوتيني/ الهرمون المنشط لتكوين الجسم الأصفر LH:

وهذا الهرمون مسؤول عن إطلاق عملية التبويض Ovulation عند المرأة حيث يعد أساس عملية التبويض عند المرأة.

كما يعد مسؤولا عن افراز هرموني الاستروجين والبروجسترون من المبيض بعد التبويض في الإناث.

في الذكور يزيد الهرمون اللوتيني من انتاج وافراز التستوسترون Testosterone والمسؤول عن إظهار الصفات الجنسيه الذكرية، ويحافظ هرمون التستوستيرون بدوره عن تكوين الحيوانات المنوية.

*الهرمون المنشط للجريب/ الهرمون المنشط للغدد التناسلية FSH :

يفرز هذا الهرمون مع الهرمون اللوتيني ويعد مسؤولا عن نضج البويضات والحيوانات المنوية، وكذلك ينشط إفراز الهرمونات التناسلية عند الذكر والأنثى.

*هرمون البرولاكتين PRL:

يطلق عليه هرمون الحليب أو هرمون اللبن يفرز عند كل من الذكر والأنثى، عند الذكر غير معروف وظيفته لحد الآن، أما عند الأنثى البرولاكتين مسؤول عن تنشيط دوافع الأمومة عند الإناث، كما يساعد في تنشيط إفراز الحليب عند الأنثى.

ويزداد البرولاكتين أثناء الحمل تدريجيا ليصل أقصاه بعد الولادة ويتناقص تدريجيا بعد الولادة ليصل إلى مستواها الطبيعي في مدى أربعة أسابيع تقريبا. ومعظم الضغوط النفسية ترفع مستوى البرولاكتين.

- في حالة اضطراب إفرازات الفص الأمامي للغدة النخامية، على سبيل المثال: نقص إفرازات الفص الأمامي يسبب مرض سيموند، ومن أعراضه: الإحساس المستمر بالتعب والخمول مع بعض الاكتئاب أو الإصابة بالهستيريا، مع فقدان الشهية والوزن.

- هرمونات الفص المتوسط:

وتشمل هرمون Beta المنشط الخلايا الصبغية B-MSH : هذا الهرمون ينشط ترسب صبغة الميلانين Melanin في الجلد، حيث له دور في تلوين الجلد والشعر، ومن المحتمل أن ما تحت المهاد ينظم إفراز هذا الهرمون. في حال خلل في إفراز هذا الهرمون يؤدي ذلك إلى تشوهات في لون الجلد والشعر.

- هرمونات الفص الخلفي:

تبين حديثا أن هرمونات الفص الخلفي من الغدة النخامية تفرز من قبل خلايا عصبية موجودة في الهيبوتلاموس، وتخزن في الفص الخلفي للغدة النخامية لحين حاجة الجسم إليها، وتتمثل في هرمونين، هما:

1) الهرمون المضاد لإدرار البول Vassopressine/ ADH:

يؤثر هذا الهرمون على الكلية فيزيد من قدرتها على امتصاص الماء، وبذلك تقل كمية البول المتكونة. في حالة خلل افراز هذا الهرمون يصبح حجم البول المطروح في الشخص المصاب حوالي (8- 15 ل) في اليوم في مقابل (1- 2 ل) عند الشخص الطبيعي في اليوم. وهذه الحالة تدعى فرط التبول اللاّسكري ويرافقها عطش شديد.

2) هرمون الاوسيتوسين Oxytocine:

يطلق عليه اسم الهرمون المعجل للولادة ويعمل هذا الهرمون على تنظيم تقلص العضلات الملساء لجدار الرحم حيث يزيدها أثناء الولادة ويمنعها أثناء الحمل، مما يساعد على لفظ الجنين خارج الرحم.

كما يؤثر هذا الهرمون على الغدد الثديية حيث له دور في تسهيل خروج الحليب أثناء عملية الرضاعة. وقد وجدت الدراسات أن لهذا الهرمون دور في التعاطف، القلق، السلوك الأمومي.

في حالة نقص إفراز الفص الخلفي للغدة النخامية يسبب ذلك في إصابه الفرد بزهري المخ، ومن أعراضه: تبول الفرد بكميات كبيرة، اضطرابات في النوم مما يجعله يصاب بحالة عصبية قد تدفع به الى الانتحار.

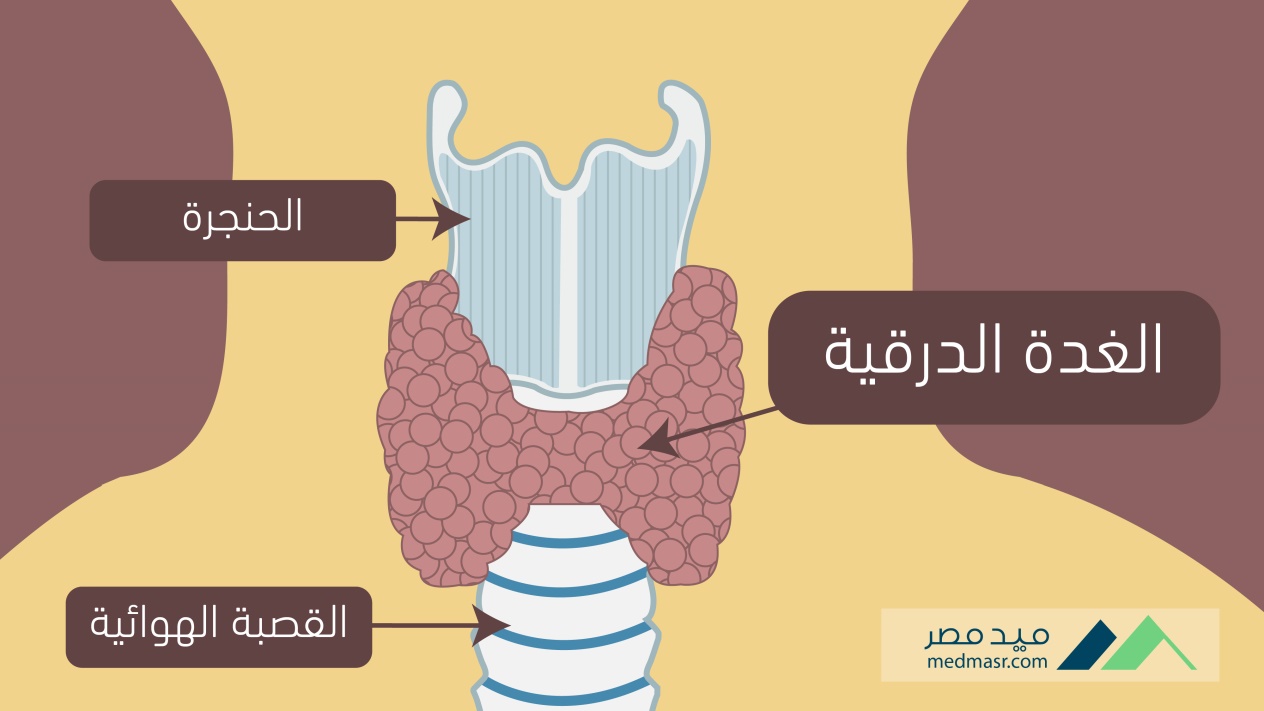

ب- الغدة الدرقية Thyroid gland:

تقع الغدة الدرقية في المنطقة الوسطى من العنق أي أسفل الحنجرة مباشرة تحت الجلد أمام الحلقات الغضروفية العليا من القصبة الهوائية، وتظهر على هيئه حرف H حيث تشبه في شكلها الفراشة.

وتعد الغدة الدرقية أكبر الغدد حجما حيث يتراوح معدل وزنها بين (30 الى 60 غ). تتركب الغدة الدرقية من فصين فص أيمن وآخر أيسر ويبلغ طول كل فص منهما كل منهما (5- 6 سم) وعرضه (2- 3 سم)، ويربط بينهما رباط من نسيج الغدة نفسها حيث يبلغ طوله حوالي 1سم.

وتعتبر الغدة الدرقية من أكثر الغدد الصماء تأثيرا على النمو والسلوك ويلاحظ ازدياد حجمها في فترات البلوغ والحمل والعادة الشهرية.

وللغدة الدرقية القدرة على سحب اليود من الدم وتخزينه فيها لتكوين الهرمونات. ومن أهم الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية هي:

الثيروكسين T4 Thyroxine: ثيرونين رباعي اليود يمثل (95%): يؤثر هذا الهرمون على جميع العمليات الفيزيولوجية للجسم بما في ذلك النمو البيولوجي ونمو الجسم والتمثيل الغذائي، ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب.

- الثريودوثيرونين T3 Triiodothyronin: الثيرونين ثلاثي اليود.

- الكالسيتونين Calcitonin: هو أحد الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية واسمها مشتق من الكالسيوم، وذلك لارتباطه بمستوى الكالسيوم في الدم وهو مسؤول بشكل رئيسي عن عملية الأيض الغذائي لعنصر الكالسيوم في الدم، وينشط الكالسيتونين في حالة زيادة مستوى الكالسيوم في الدم، وهو يعمل على تقليل الكالسيوم بثلاث طرق، هي:

- ترسيب الكالسيوم داخل العظام.

- تثبيط امتصاص الكالسيوم في الأمعاء.

- تثبيط إعادة امتصاص الكالسيوم في الكلية متيحا بذلك بطرح الكاسيوم مع البول.

وتعمل هذه الهرمونات على تنشيط وتنظيم عمليات التمثيل الغذائي كما أن لها دور في زيادة سرعة الأيض الخلوي وزيادة استهلاك الجسم للاكسجين وزيادة انطلاق الطاقة الحرارية في الجسم، كما تعمل متعاونة مع الغدة النخامية على تنظيم نمو ونضج الجسم، كنمو العظام والأسنان والنضج الجنسي والنشاط العقلي، نمو الجهاز العصبي كما تنظم مستوى الكالسيوم في الدم ومستوى الفوسفات في العظم تمنع انطلاق الكالسيوم من العظام حيث تعمل على تخفيض نسبه الكالسيوم في الدم.

- اضطرابات الغدة الدرقية:

إن نقص عمل الغدة الدرقية يؤدي إلى نقص في عملية الأيض وهذا ينتج عنه زيادة في الوزن مع ميل الفرد إلى الكسل بالإضافة إلى الرغبة في النوم، وزيادة العصبية والارتعاش في نهاية الأطراف.

ونقص إفراز الغدة الدرقية يؤدي الى ظهور حالتين، هما:

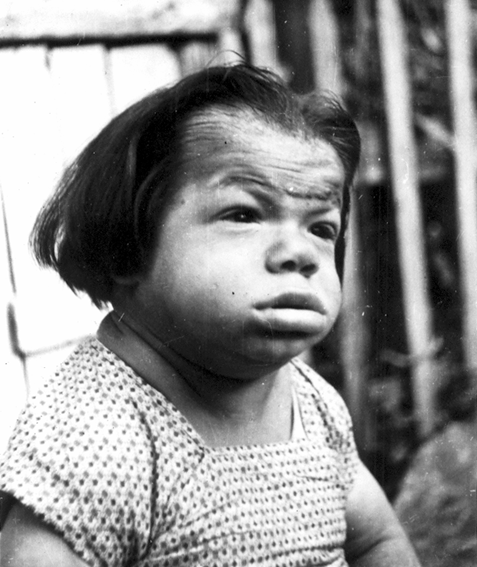

- يؤدي النقص في افراز الغده الدرقية خلال سنوات النمو الأولى (الطفولة) إلى حدوث ما يعرف القماءة Cretinism وهي حالة تؤثر على نمو الجسم والنضج العقلي، كما تسبب قصر القامة، اتساع الرأس والرقبة، إلى جانب هذا تؤثر على تطور خلايا الدماغ وبالتالي على النضج العقلي، حيث تسبب تخلفا عقليا دائما أين يتأثر مستوى ذكاء الفرد وقدراته العقلية، الأمر الذي يجعله يعاني من كثرة النسيان والعجز عن التركيز ونسبه ذكائه في العادة تتجاوز 50%. ومن أعراضها أيضا الشعور بالبرد وهبوط النبض.

وقد تنتج القماءة عن نقص اليود خاصة في المناطق الجبلية البعيدة عن البحر.

- أما نقص إفرازات الغدة الدرقية عند البالغين بعد أن تكون قد أدت وظيفتها على أحسن ما يرام، فتسبب الميكسوديما (الوذمة المخاطية) Myxoedema وهي تحدث أحيانا عند حديثي الولادة ويكون السبب غياب الغدة الدرقية أو اضطراب في إفراز الغدة الدرقية الذي يعود لسبب وراثي).

- عند البالغين، يكون السبب المناعة الذاتية ويحدث بين (30- 50) سنة، ويصاب الشخص بجفاف الجلد، وقلة الشعر، وعدم تحمل البرد (الشعور المفرط بالبرد)، نقص النشاط الجسمي، البلادة، وفقدان الاهتمام بالعالم الخارجي. كما تؤدي إلى زيادة مفرطة في وزن الجسم، تباطؤ ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم، ضعف القوى العقلية والجنسية (كغياب الدورة الشهرية والعقم..)،إضافة للميل للاكتئاب أو أعراض اكتئابية شديدة. وأسبابها قد تعود الى مرض هاشيموتو (الالتهاب الدرقي) Goitre، أو نتيجه ازالة جراحية للغدة الدرقية.

وتعالج الحالتين بمستخلصات هرمونات الدرقية.

كما تبين أن انخفاض نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى التقليل في مستوى الدافعية والذكاء وكذلك يؤدي الى العنف. كما وجد الدكتور رايز ان 20% من مرضى الفصام يعانون من اضطرابات في نشاط الغدة الدرقية.

أما الزيادة في إفراز الغدة الدرقية فهو ناتج عن مرض Basdow أو جريفز الذي ترجع تسميته الى مكتشفه روبرت جريفز، والدراق أو التضخم الجحوظي هو أكثر العوامل المؤدية للإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية (يصيب النساء أكثر من الرجال: 05 نساء مقابل رجل واحد)، وهذا المرض من أمراض المناعة الذاتية، حيث تقوم خلايا الدم اللمفاوية بالارتباط بالمستقبلات التي توجد على سطح خلايا الغدة الدرقية لتحفز إنتاج الهرمونات من الغدة الدرقية.

ومن أعراض هذا المرض: جحوظ العينين، زيادة السرعة الأساسية للأيض الخلوي مما يسبب نقصان في وزن الجسم، التعرق، والاسهال، زيادة الشهية،ازدياد ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، الرعاش في الأصابع، إرهاق بشكل عام. وفي الحالات الشديدة يصاحب ذلك نوبات وجدانية مصحوبة بأعراض ذهانية (إكتئاب- هوس).

ويظهر هذا المرض عادة بعد التعرض لضغوط نفسية شديدة.

الالتهاب الدرقي لهاشيموتو:

وهو التورم المادي للغدة الدرقية حيث تتضخم الغدة الدرقية على شكل تورم ملحوظ عند قاعدة الرقبة ويكون عادة غير مؤلم وعلاجه يكون سهلا. وقد وصف لأول مرة من طرف الطبيب الياباني Hakaru Hashimoto في ألمانيا سنه 1912. ويتخلل هذا المرض غالبا نقص في نشاط الغدة الدرقية مع نوبات من فرط نشاط الغدة الدرقية وتشمل الأعراض ظهور دراق Un goittre.

التضخم البسيط:

وينتج عن نقص اليود في الغذاء وعلاجه يتم بتناول الأطعمة التي تحتوي اليود.

وتجدر الإشارة إلى أن العامل النفسي بدوره كالضغوط النفسية والانفعالات المستمرة قد يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، وزيادة إفرازاتها الأمر الذي يزيد بدوره من شدة التوتر.

كما أن استمرار الكسل وفقدان الاهتمام بالعالم الخارجي يؤدي إلى نقص في نشاط الغدة الدرقية.