Résumé de section

-

Il s'agit ici du programme, des objectifs,du mode d'évaluation, et des références bibliographiques:

1. Objectifs de l’enseignement

-Aborder la compréhension et l’expression écrite en langue d’étude/ L’étudiant doit être capable de produire un texte cohérent.

-Installer/développer les compétences (et les stratégies) de lectures et de rédaction.

2. Connaissances préalables recommandées

-L’étudiant doit posséder une première idée aussi généraliste soit-elle sur ce qu’est l’argumentation.

3. Références bibliographiques

- · Apprendre à argumenter, Initiation à l’argumentation rationnelle écrite (Théories et exercices), Nicole Toussaint Gaston Ducasse.

- · Argumentation, Analyser textes et discours, Marianne Doury

- · L’argumentation, Que sais-je ? (Christian Plantin)

- · L’argumentation, Nicole d’Almeida (dir.)

- · Production écrite. Niveaux C1-C2 (Mariella Causa, Bruno Mègre)

4. Mode d’évaluation

-Contrôle continu (50%) / Examen (50%)

5. Contenu de la matière : Le texte argumentatif (compréhension et expression)

A. Contenus méthodologique

Introduction : Qu’est-ce que l’argumentation ? (Rappel)

Chapitre 1/ La structure du texte argumentatif

- · Organisation du texte argumentatif

- · Les fonctions du texte argumentatif

- · Les caractéristiques du texte argumentatif

Chapitre 2/ Les connecteurs dans un texte argumentatif

Chapitre 3/ Trouver des arguments (rédiger le développement)

Chapitre 4/ Illustrer ses arguments avec des exemples

Chapitre 5/ Rédiger l’introduction et la conclusion

Chapitre 6/ Interagir et débattre /Prendre et garder la parole

Chapitre 7/ Exprimer des sentiments et des impressions

Chapitre 8/ Exprimer son accord et son désaccord

B. Contenu pratique : Sujets à débattre

-

Objectif de ce chapitre : A l’issue de ce chapitre l’apprenant sera capable de :

- Identifier les textes de type argumentatif.

Introduction

Convaincre ou séduire, faire un usage partagé de sa raison ou manipuler celui auquel on s’adresse : ces questions ne sont pas nouvelles. Du point de vue de l’organisation classique des disciplines, l’argumentation est liée à la logique, « art de penser correctement », à la rhétorique, « art de bien parler » et à la dialectique « art de bien dialoguer ». Cet ensemble forme la base du système dans lequel l’argumentation a été pensée depuis Aristote jusqu’à la fin du XIXe siècle.

I. L’argumentation

L’argumentation, c’est un discours qui sert à persuader en proposant de bonnes raisons pour une conclusion. Les exemples de discours ou de situations spontanément associés à la production d’argumentation dessinent quant à eux une cartographie des pratiques argumentatives, dont les principaux pôles seraient :

-Le discours politique (situation prototypique : débat, meeting…) ;

-Le discours judiciaire (situation prototypique : le tribunal) ;

-Le discours publicitaire.

Il s’agit essentiellement de discours qui s’inscrivent dans un cadre que l’on peut qualifier d’institutionnel, et souvent, de discours de masse. Sans généralement oublier les pratiques quotidiennes privées, d’individu à individu. Or, les discours argumentés se déclinent sous une infinité de formes : Ils peuvent être écrits ou oraux, interactionnel ou monologaux ; ils peuvent être contraints par un contexte institutionnel ou relever d’échanges informels ; ils portent sur des thématiques relevant de domaines du savoir spécialisés, ou obéissent à des focalisations évolutives ; ils peuvent encore instancier un genre de discours spécifique ou présenter divers degrés d’hybridation générique. C’est le souci de rendre compte de ce caractère multiforme des pratiques argumentatives qui a gouverné le choix de nos exemples dans les chapitres qui vont suivre. On retrouve certains de ces éléments définitionnels « ordinaires », aux côtés de caractérisations autres, dans les définitions savantes de l’argumentation. La sélection et recomposition de ces diverses propriétés correspondent à des choix théoriques et méthodologiques caractéristiques d’écoles différentes.

II. Le texte argumentatif

Un type de texte dans lequel l'auteur défend un point de vue sur une question ou une polémique à caractère philosophique, politique, scientifique, social, etc. On écrit un texte argumentatif dans le but de convaincre, de faire réagir. L'auteur d'un texte argumentatif se concentre principalement à démontrer que sa thèse (opinion personnelle) est celle à laquelle il faut adhérer.

L'intervenant, le narrateur exprime des idées ou des sentiments personnels qu'il s'efforce de faire partager à autrui dans l'intention de modifier leur état d'esprit. Le texte argumentatif défend une opinion, une thèse à l'aide d'arguments et d'exemples.

III. Indices de l'argumentation

· Le présent domine, accompagné parfois du passé composé et du futur. Le conditionnel, le subjonctif et l'impératif s'ajoutent à l'indicatif pour exprimer les nuances de la pensée supposition, ordre...)

· Le locuteur parle ou écrit souvent à la première personne puisqu'il délivre un message personnel. Toutefois, pour donner plus d'objectivité à ses propos, il s'efface parfois derrière les faits et les idées, cités à la troisième, comme s'il s'agissait d'une opinion couramment admise. Parfois même le recours à une construction impersonnelle permet de ne citer aucun sujet réel pour mieux dégager sa responsabilité. (ex: " il est dommage de limiter l'usage de l'ordinateur ". Le locuteur s'adresse volontiers à son destinataire (récepteur ou allocataire) à la deuxième personne (ex: "la plupart de ces jeux vous passionnent tellement qu'ils vous dépaysent, au point de vous faire oublier votre fauteuil").

· Présence de connecteurs logiques qui expriment l'enchaînement des idées : liens de cause (car...), conséquence (donc), but (afin de...)

· Disposition du texte en paragraphes (chaque paragraphe contenant une idée forte, un argument...)

IV. La structure du texte argumentatif

La structure d'un texte argumentatif ne suit pas un cadre rigide. Certaines de ses composantes peuvent être absentes ou déplacées selon les textes. De plus, dans le développement du texte, il est possible d'utiliser un seul procédé argumentatif (explication argumentative ou réfutation) ou les deux.

Un texte argumentatif se compose de plusieurs éléments identifiables :

- Le thème : c'est la matière, le sujet traité.

- La thèse défendue ou proposée: c'est l'idée, l'opinion défendue par l'auteur.

- La thèse combattue ou opposée: c'est l'idée à laquelle s'oppose l'auteur, elle peut être clairement exprimée explicite) ou absente mais sous entendue (implicite)

- Les arguments : ce sont des idées qui viennent soutenir la thèse défendue ou qui viennent combattre la thèse opposée (contre argument). II existe plusieurs types d'arguments: par les valeurs (le bien, le beau...), causal (identifie les causes d'un phénomène)...

- Les exemples : ils servent à illustrer l'idée et plus précisément l'argument, il peut s'agir d'un témoignage (fait vécu), d'une preuve, d'une référence (à un statut, une œuvre célèbre...), de chiffres (statistiques)...

- Les liens logiques: pour relier les idées entre elles le texte argumentatif utilise de nombreux connecteurs logiques, ils expriment: la cause (parce que, car, en effet...), la conséquence (ainsi, donc, de ce fait...), l'hypothèse (si, à condition... )...

Nota : Il est souvent facile d'identifier les différents éléments d'une argumentation par la disposition typographique, en effet chaque idée (thèse, argument...) correspond le plus souvent à un paragraphe.

Le texte argumentatif est privilégié pour défendre des idées, il est utilisé dans la publicité, les textes scientifiques, historiques (essais...), le commentaire composé (exprimer une opinion...)

V. L’organisation du texte argumentatif

Introduction

Tous les textes doivent débuter avec une introduction claire et concise.

Le texte argumentatif ne fait pas exception à cette règle. L’introduction est essentielle pour accrocher le lecteur et lui présenter de manière rigoureuse

le sujet, la thèse défendue et la structure générale du texte. Les éléments essentiels à cette introduction sont les suivants: 1. Le sujet amené 2. Le sujet posé 3. La thèse 4. Le sujet divisé1. Le sujet amené

Le sujet amené est une portion de texte dans lequel il n’y a ni argument ni thèse. L’objectif est d’intéresser le lecteur, d’introduire celui-ci de manière progressive dans le sujet. Le sujet amené est une mise en contexte de l'objet principal du texte (la question). Cette partie est souvent composée d'une séquence descriptive qui présente un fait d'actualité, une considération historique ou sociale, une statistique, une vision élargie de la question, etc. On peut également amener le sujet à l’aide de propos et d’opinions qui entourent la controverse ou encore à l’aide de séquences explicative ou justificative. Pour élaborer un bon sujet amené il faut : Faire un remue- méninges de mots et d'idées reliés au sujet sans chercher un ordre logique. Pour ce faire, dégager un champ lexical lié au sujet ou au thème peut être très aidant.

Faire une mise en contexte à partir du remue- méninges fait précédemment en utilisant : - un exemple; - un fait (général ou d'actualité); - une anecdote (expérience personnelle); - une question; - un aspect social, historique, économique, etc.

S'assurer de créer un lien solide avec le sujet posé, qui suit le sujet amené.

2. Le sujet posé

Il s'agit de présenter clairement le sujet à partir duquel une prise de position s'impose. On pose le sujet tel qu’il est.

3. La thèse

Proposition ou théorie qu'on tient pour vraie et qu'on s'engage à défendre par des arguments. C’est la prise de position qui s'impose (opinion centrale du discours argumentatif) qui sera défendue tout au long du texte.

4. Le sujet divisé

Il s'agit de présenter la structure du développement, c'est-à-dire les arguments qui seront avancés pour défendre la thèse et ainsi convaincre le lecteur. Chaque argument fera l'objet d'un paragraphe de développement. On divise le texte en aspects. Voici des exemples de formulations dont on peut s'inspirer:

1. Aspect 1, Aspect 2 et Aspect 3 expliquent ce phénomène.

2. Les causes de ce phénomène sont Aspect 1, Aspect 2 et Aspect 3.

3. Afin de bien comprendre ce phénomène, il importe de bien comprendre Aspect 1, Aspect 2 et Aspect 3.

Développement

Le développement est constitué des arguments et/ou des contrarguments sur lesquels repose la thèse. C’est la partie la plus longue du texte. Dans le développement, chaque argument et/ou contrargument fait l'objet d'un paragraphe. En général, on trouve deux ou trois paragraphes de développement dans un texte argumentatif.

On utilise la stratégie argumentative basée sur :- la réfutation;

- l’explication argumentative

VI. La réfutation

La réfutation est un procédé argumentatif visant à contester, à nier ou à contredire une thèse opposée.

1. Utilisation d'un organisateur textuel

2. Présentation de la contre thèse et du contrargument

3. Utilisation d'un argument supportant la thèse défendue

4. Développement de l'argument et utilisation de procédés de réfutation : Il s'agit de phrases qui précisent l'argument, qui le développent. Les marqueurs de relation sont importants pour lier les phrases du développement entre elles.

5. Formulation d'une conclusion partielle : Il s'agit de la reformulation de l'argument.

VII. Les procédés de réfutation

Plusieurs procédés peuvent être employés pour réfuter un point de vue. On peut :

Ø Faire ressortir une ou des contradictions concernant la contre thèse ou les contrarguments;

Ø Concéder un élément pour faire accepter un argument ayant plus de poids;

Ø Montrer que la contre thèse est dépassée;

Ø Insister et mettre l'accent sur une faille importante de l'argumentation adverse;

Ø Retourner un argument contre la personne qui l'a énoncé;

Ø Trouver une exception à la thèse adverse;

Ø Élaborer, à partir de la thèse adverse, des hypothèses dont les conclusions seront négatives;

Ø Etc.

VIII. Explication argumentative

L'explication argumentative est un procédé argumentatif visant à influencer l'opinion du destinataire en montrant la validité d'un point de vue, le bienfondé d'une thèse.

1. Utilisation d'un organisateur textuel

2. Présentation de la thèse et de l'argument

3. Développement de l'argument et utilisation de procédés de l'explication argumentative : Il s'agit de phrases qui précisent l'argument, qui le développent.

Les marqueurs de relation sont importants pour lier les phrases du développement entre elles.

4. Formulation d'une conclusion partielle : Il s'agit de la reformulation de l'argument.

Les procédés de l’explication argumentative Plusieurs procédés peuvent être employés pour montrer la validité d'un point de vue. On peut utiliser :

Ø Des liens de causalité (structure cause-conséquence) et un lexique exprimant ces liens;

Ø Des procédés explicatifs (comparaison, illustration, définition, reformulation et exemple);

Ø Un point de vue distancié;

Ø Etc.

Conclusion

La conclusion sert à rappeler le sujet dont on débat et les principaux aspects (arguments) que l'on a abordés.

Elle consolide l'opinion centrale du texte (thèse).

Deux parties constituent la conclusion1. La synthèse

2. L'ouverture

Ø On constate l’irrecevabilité de la thèse réfutée et l’intérêt de la thèse défendue.

Ø On formule la thèse dans le cas de l’explication argumentative.

1. La synthèse La synthèse effectue un retour sur la thèse de départ et les arguments qui la soutiennent principalement. C’est une bonne façon de ramener le lecteur vers le propos d’origine, vers ce qui l’avait amené à lire le texte.

2. L’ouverture , la partie finale de la conclusion, doit laisser le lecteur sur une réflexion, une projection dans le futur, une information nouvelle (nouvel aspect ou nouveau sous-aspect), une citation célèbre, etc. Plusieurs possibilités s'offrent au scripteur à ce stade de l'écriture. L'important est de relever le défi de clore le texte de façon cohérente tout en réussissant à marquer le lecteur.

IX. Les fonctions du texte argumentatif : La fonction persuasive et la fonction polémique.

1- La fonction persuasive : C’est une fonction que remplit le texte argumentatif lorsque l’émetteur cherche à convaincre son destinateur de son point de vue, de son opinion.

2- La fonction polémique : C’est la fonction que remplit le texte argumentatif lorsque

l’objectif de l’émetteur est de ridiculiser son adversaire et non le convaincre à adhérer à son opinion. Dans ce cas là, l’émetteur va tenter d’influer sur l’opinion du destinataire en rendant dérisoire le point de vue de son ou ses adversaires.X. Les caractéristiques du texte argumentatif :

Le texte argumentatif comprend plusieurs caractéristiques, notamment des caractéristiques

d’organisation, caractéristiques lexicales et caractéristiques grammaticales.A. Caractéristiques d’organisation

Tout texte argumentatif adopte une stratégie d’organisation celle-ci se base sur trois points

essentiels :

1. Relation au point de vue adverse : Cela signifie qu’un texte argumentatif se construit

non pas comme réponse à des théories opposées mais plutôt pour exposer sa propre

idéologie. Comme il peut se construire par opposition à des théories adverses, dans ce cas, il développe des arguments répondant à chaque idée opposée.2. Développement d’un raisonnement : Le texte argumentatif est généralement véhiculé par un ou plusieurs types de raisonnement : déductif, concessif, et raisonnement par analogie… etc.

- Le raisonnement déductif : L’argument découle de l’argument qui le précède, autrement dit ; c’est a partir d’une idée générale ou d’un principe qu’on passe à des points plus particuliers.

- Le raisonnement concessif : Il consiste à admettre dans un premier temps l’argument opposé, autrement dit lui accorder un peut de crédit puis revenir à son propre argument pour le maintenir et le défendre.

- Le raisonnement par analogie : Celui-ci consiste à comparer notre thèse à une situation concrète.

3. Relation entre théorie et exemple : Le texte argumentatif peut s’organiser en faisant des allés- retours entres des situations abstraites et des exemples concrets et ce afin d’appuyer les idées qu’il régit.

B. Caractéristiques lexicales : On ne peut parler de caractéristiques lexicales dans un

texte argumentatif sans citer deux points essentiels ; les connotations et les indicateurs du degré de certitude.-Les connotations : On trouve souvent dans un texte argumentatif des termes qui indiquent des jugements de valeur mélioratifs pour appuyer le bien fondé de l’idée qu’il véhicule autrement dit une connotation positive pour le point de vue défendu ou au contraire péjoratifs pour diminuer ou mettre à néant la valeur de l’argument adverse.

-Les indicateurs du degré de certitude : Afin de convaincre le destinataire, deux comportements sont envisageables, le premier étant :

· L’affirmation catégorique : Dans ce cas il n y a aucun doute on est dans une totale certitude on peut alors user ; D’adjectifs comme : certain, inévitable, évident….. D’adverbes : forcément, certainement, incontestablement… D’expressions toutes faites : à coup sûr, de toute évidence…Verbes d’opinion : Certifier, affirmer, admettre…….

· L’hésitation : Lorsque l’on cherche à ne pas contraindre le destinataire, on a tendance à recourir à des termes tels que : peut-être, vraisemblablement, à ce qu’on dit, il se peut que, supposer…

C. Caractéristiques grammaticales : Au niveau des caractéristiques grammaticales il est question d’aborder les pronoms et les temps dominants dans le texte argumentatif.

vLes pronoms : Du fait que l’on soit dans le discours cela signifie qu’il ya une relation, une communication entre l’émetteur et le destinataire, l’utilisation des pronoms de la première et la deuxième personne est dans ce cas assez fréquente.vLes temps dominants : Généralement ; le temps employé dans le texte argumentatif est le présent intemporel.

-

texte-support

-

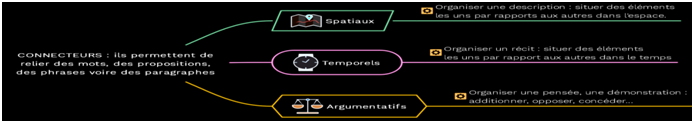

Les connecteurs dans un texte argumentatif

1. Définition

Les connecteurs sont des mots qui marquent un rapport de sens entre des propositions ou entre les phrases d'un texte. Ils jouent un rôle clef dans l'organisation du texte : ils en soulignent les articulations. Ils marquent les relations établies entre les idées par celui qui parle.

Les connecteurs argumentatifs ou logiques sont les plus nombreux. Ils marquent un rapport logique entre deux phrases ou deux propositions. Ils soulignent les étapes d’une explication (texte explicatif) ou d’un raisonnement (texte argumentatif), mais aussi parfois d’un récit.

2. Objectif

Les connecteurs logiques prédominent surtout dans les textes argumentatifs et explicatifs car ils permettent de bien suivre le cheminement de la pensée de l'auteur. Toutefois, on les trouve aussi dans les textes narratifs. Les connecteurs logiques jouent un rôle clé dans l'organisation et la cohérence d'un texte ; ils en soulignent les articulations.

Ils appartiennent à différentes natures/classes grammaticales et expriment plusieurs valeurs :

3. La nature des connecteurs logiques

Les connecteurs logiques appartiennent à trois classes grammaticales principales.

- La classe des adverbes et des locutions adverbiales : soudain, cependant, etc. (pour les adverbes) ; en effet, de fait, du reste, etc. (pour les locutions adverbiales).

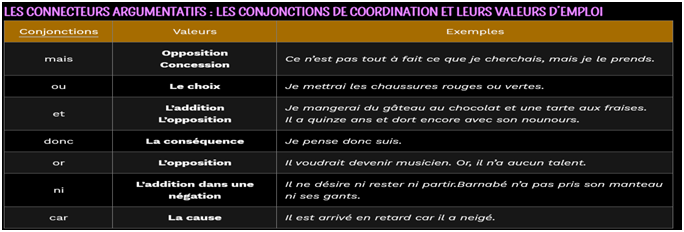

- La classe des conjonctions de coordination : mais, ou et donc, or, ni, car, etc.

- La classe des conjonctions de subordination : que, si, etc.

- Les locutions conjonctives : parce que, ainsi que, etc.

Autres natures : On trouve aussi des connecteurs logiques parmi les prépositions (ou les locutions prépositives) et diverses locutions.

4. Les valeurs des connecteurs logiques

A. Les types de connecteurs logiques : Il faut distinguer deux sortes de connecteurs logiques :

- Ceux qui expriment les principales relations logiques (cause, conséquence, but, opposition, condition, etc.) ;

- Ceux qui structurent l'argumentation et expriment des nuances argumentatives. On les appelle parfois des connecteurs logiques organisationnels. (Énumération d'arguments, gradation des arguments, introduction d'exemples).

B. Fonction et nature des connecteurs logiques :

Vous verrez ici les différents termes à utiliser pour présenter des arguments, les expliquer, ou marquer une contradiction. Ces termes sont souvent utilisés à l'écrit, mais ils peuvent aussi servir à l'oral.

A) Si je veux argumenter une idée, un fait, je dois classer ma démonstration :

Je débute par :

- premièrement / d'abord / tout d'abord / en premier lieu

Puis j’ajoute des éléments :

- en outre / de plus / par ailleurs / ensuite / d'une part... d'autre part / en second lieu...

Je mets d’autres idées en parallèle, pour comparer :

- également / de même / ainsi que / encore / aussi

Je conclus :

- enfin / en dernier lieu / en somme

B) Si je veux développer une idée après l’avoir introduite :

Je l’explique :

- c'est-à-dire / en d'autres termes / car / c'est que

Je donne un exemple :

- ainsi / par exemple / notamment / comme / en particulier

J’apporte une preuve :

- en effet / du fait de

Je reconnais éventuellement une incidente :

- or

J’apporte éventuellement un nouvel élément :

- d'ailleurs / et puis / certes / bien que

C) Je veux argumenter en opposant des idées, des faits :

Pour marquer une forte contradiction :

- mais / en revanche / alors que / tandis que / au contraire / et non / bien que

Pour rectifier :

- en réalité / en vérité / en fait

Pour marquer une opposition modérée :

- cependant / néanmoins / pourtant / toutefois

Pour surenchérir ou atténuer :

- voire / même / du moins / tout au moins / à tout le moins

D) Je veux définir la cause :

car / parce que / puisque / sous prétexte que / soit que... soit que... / non que (+ subjonctif)...

mais parce que / par peur de / faute de / grâce à

E) Je veux définir les conséquences :

donc / de sorte que / de façon que / tellement que / au point de / de manière à /ainsi / en effet / par conséquent / alors

F) Je relève les oppositions :

alors que / sauf que / mais / même si (+ indicatif) / quand bien même (+ conditionnel) / en revanche / au contraire / par contre

G) J’établis les comparaisons :

comme / autrement que / comme si / aussi... que / moins... que / plus... plus... /ainsi que / de même que / contrairement à

H) J’admets, je fais des concessions :

bien que (+ subjonctif) / toutefois / néanmoins / cependant

I) Je pose mes conditions :

si / au cas où (+ conditionnel) / à moins que (+ subjonctif) / pourvu que (+ subjonctif)

Faites le bon choix parmi les connecteurs proposés.

Les Connecteurs Logiques Et Leur Fonction avec des exemples :

A) LES BASES DE L'ARGUMENTATION

La cause : parce que, puisque, étant donné que, comme, pour la raison que, sous prétexte que, attendu que, du fait que, du moment que, non que... mais par ce que, ce n’est pas que, car, sous l’effet de, à cause de, grâce à, à force de, faute de.

La conséquence : de sorte que, si bien que, de manière que, de façon que, au point que, tellement que, si (+ adjectif) que, tant (+ verbe) que, donc, par conséquent, de façon à, de manière à, par conséquent, aussi, d’où, de ce fait, dès lors.

Exemple : "Je pense donc je suis." René Descartes, Les Méditations, 1637.

Ø La conséquence est clairement formulée.

B) L'ENRICHISSEMENT DE L ARGUMENTATION

La comparaison : comme, de même que, ainsi que, tel que, à mesure que, moins que, plus que, d’autant plus que, au fur et à mesure que, dans la mesure où, par rapport à.

L’opposition : quoique, bien que, alors que, tandis que, même si, quand bien même, malgré, en dépit de, certes, mais, cependant, pourtant, néanmoins, en revanche, au contraire, or, à l’inverse, toutefois.

Exemple: "Les mines d'or ne sont plus au Mexique mais place de la Bourse." Honoré de Balzac, Le Faiseur, 1848.

Ø Le connecteur "mais" donne de la vigueur à l’opposition.

C) L’ÉLARGISSEMENT DE L'ARGUMENTATION

Le but : afin que, pour que, de crainte que, de peur que, afin de, en vue de, pour.

L’hypothèse : si, au cas où, selon que, suivant que, à supposer que, pourvu que, en admettant que, soit que... soit que, à moins que, pour peu que, à condition de, ou, moyennant.

Exemple: "Le bonheur consiste ou en émotions fortes qui usent la vie ou en occupations réglées qui en font une mécanique anglaise". Honoré de Balzac, Gobseck, 1830.

Ø Les connecteurs soulignent l’alternative.

D) LA MISE EN ORDRE DE L'ARGUMENTATION

L’addition et le classement : et, puis, en outre, d’ailleurs, ensuite, non seulement, non seulement... mais encore, d’une part, d’autre part, de surcroît, d’abord, en premier lieu, au premier chef, avant tout, en somme, enfin, en bref, en définitive, en général.

".L’illustration et la nuance : par exemple, c’est le cas de, en d’autres termes, c’est-à-dire, à ce propos, à cet égard, voire, en réalité, en vérité, pour ainsi dire, précisément, en particulier.

Exemple: Enfin, on ne s'élève contre les progrès de la civilisation que par l'obsession des préjugés". François-René de Chateaubriand, Voyage en Amérique, 1827.

Ø « Enfin » précise que l’auteur avance son dernier argument.

-

Tableau récapitulatif

-