Résumé de section

-

-

1- مفهوم البيئة المدرسية:

تؤثر البيئة التي تتم بها عملية التعلم على أداء سلوك الطالب، وحتى يتم فهم الطالب ومن اجل الوصول إلى تشخيص دقيق وفهم كامل له، ينبغي أن يتم تقويم لطبيعة البيئة التي يمارس فيها الطلبة نشاطاتهم وتعليمهم إذ إن للعوامل البيئية تأثيرا مباشرا وغير مباشر في سلوك الطلبة النفسي.

2- عناصر البيئة المدرسية:

تشمل العناصر التالية:

- البيئة المادية: تشمل المباني والأثاث المدرسي، والمرافق الصحية، والتجهيزات والمكتبة، والملاعب والحدائق، ودور العبادة ودورات المياه، ونظافة المدرسة وتصميم مبنى المدرسة وموقعه، وتوفير الإضاءة الطبيعية، وخلق مساحة لممارسة الأنشطة البدنية، والمرافق من أجل التعلم وتناول الطعام الصحي. فالبيئة المادية الجذابة التي تشمل على غرف صفية مريحة ومنظمة ونظيفة، ومساحات واسعة ومرتبة، وجودة التسهيلات المتوافرة، كل ذلك يؤثر إيجابيا على تعلم الطلبة، أما المدرسة التي لا تتوافر فيها مثل هذه البيئة، يشعر الطلبة بالإحباط والملل الذي يشجع على إبداء السلوك غير المقبول.

- البيئة الأكاديمية: تشمل الكتب والمراجع والوسائل التعليمية والمناهج وأساليب التقويم. إن للمكتبة المدرسية والكتب والوسائل التعليمية القدرة على المساهمة في تكوين شخصية الطالب المتكاملة عن طريق إثارة العقل وتقوية الفهم والمهارات الأساسية، وتحقق الدور الاجتماعي للمدرسة وتلبي احتياجات الطلاب النفسية والوجدانية.

- العوامل البيولوجية: تشمل الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تنتشر في المدرسة مثل الفيروسات التي يمكن أن تسبب الأمراض للطلبة.

- البيئة الاجتماعية: وتشمل إدارة المدرسة والعلاقات الإنسانية بما فيها العلاقة بين الطلبة والمدرسين والعاملين بالمدرسة، كما تشمل الانضباط، والنظام. عموما تتمثل في شبكة العلاقات التي تربط بين مختلف العناصر من إدارة ومدرسين وتلاميذ كل حسب دوره وموقعه في العملية التعليمية. كما تتأثر البيئة الاجتماعية للمدرسة بالعلاقات مع الأهل والمجتمع ككل، وتوفر التواصل الجيد فيما بين كل الأطراف في المجتمع المدرسي ويمكن أن تنعكس بيئة المدرسة على سلوك الطلبة.

- البيئة الترويحية: وتشمل الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية. ويمثل النشاط المدرسي الترويحي الجانب التقدمي في التربية المعاصرة، لأنه يهتم اهتماما كبيرا بالجوانب اليومية والحياتية للمتعلمين في مختلف مراحل نموهم، كما تساهم في تنمية معارف المتعلمين وقيمهم واتجاهاتهم بطريقة مباشرة.

3- تأثير البيئة المدرسية على نوعية التعلم:

تلعب البيئة المدرسية الدور الأعظم في حياة كل فرد داخل المدرسة حيث أن الطالب يحتاج إلى أن يكون لديه قدر كافي من الاستقرار النفسي والاجتماعي المدرسي كي يؤدي دوره الفعال ويحقق الهدف من العملية التعليمية، وتحقيق الاستقرار النفسي داخل المدرسة يجب أن تحققه المدرسة لطالبها وإن لم تحقق ذلك فقد تفقد المدرسة دور من أهم أدوارها المناط بها.

فالتعليم الناجح هو من یرتقي بنمو الطفل وقیمه ویقوده إلى تكوین شخصیة قویة متزنة طموحة وذات ً دافعية وصحة نفسیة وسلوك إیجابیین واعيا بقضایا مجتمعه وأمته واثقا بنفسه وقدراته. إن التعليم الناجح ليس مجرد تحصيل دراسي مرتفع بل تكوین أجيال صالحة تقود المجتمع وتخرج له قيادات ونخب ومواطنين صالحين. لذا یجب عدم اغفال الاهتمام بتوجیه وارشاد التلامیذ إلى السلوك والصحة النفسیة الإیجابیین وبمختلف الاشكال في مراحل النمو المبكرة وفي المدرسة التي یقضي فیها الكثیر من وقته.

ويرى كل من رونز وهولجود 2000 Rones & Hoagmood وسناء زهران 2003، أن الخصائص التي ينبغي أن تتصف بها المدارس، تتمثل فيما يلي:

- خلق ثقافة مدرسية ينصهر في بوتقها:

- الثقة والتكامل.

- الديموقراطية.

- تكافؤ الفرص.

- العمل على إعطاء قيمة للطفل وتقديره بصرف النظر عن إمكاناته وقدراته:

أ- سياسات واضحة تتعلق بالسلوك المدرسي المقبول وغير المقبول.

ج- مستويات مهنية مرتفعة.

د- ارتفاع مستوى مهارة العملية التعليمية التدريبية لتشجيع اهتمامات الطفل وزيادة واقعيته.

ه- العمل النشط المنتج مع الوالدين.

وتتلخص أهم العوامل الداعمة للتعلم في الوسط المدرسي، فيما يلي:

أ- المعلم:

يلعب المعلم دورا هاما في عملية التربية ورعاية النمو النفسي للتلميذ. ويمكن القول أنه بقدر ما تكون علاقة المعلم بتلاميذه علاقة يغمرها الدفء والحنان والمحبة، ويشترك معهم في نواحي النشاطات جميعها بقدر ما يؤدي إلى جودة التعلم.

والاتزان النفسي للمعلم يستلزم تحقيق التوازن بين مختلف المظاهر الجسمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية له، وهذا الاتزان تحدده عدة أبعاد أهمها الرضى المهني والراحة النفسية في العمل، والدافعية، وأخرى لها علاقة بالاحترام المتبادل والاعتراف والجزاء المقدم وتفاعله مع الإدارة والزملاء والتلاميذ بكل استقلالية مهنية دون ضغوطات.

إن المدرسين يواجهون ويتعرضون لعبء كبير والضغوطات النفسية، ويؤثر على نفسيتهم وأدائهم ومشاعرهم واتجاهاتهم نحو أنفسهم ونحو مهنتهم، والتعرض المستمر للضغوط تضعف من فعالية المدرس وكفاءاته، وله نتائج سلبية على حياته الشخصية وتلاميذه والمردودية التعليمية.

وترجح النظريات السيكولوجية والسوسيولوجية أن المعلم المؤثر الفعال هو الذي يراه تلاميذه على أن لديه، ما يلي:

- لديه السيطرة على الموارد والمصادر التي يرغب فيها.

- له خبرة وكفاءة في مجال معين من مجالات المعرفة.

- لديه سلطة ليكافئ ويعاقب.

- لديه القدرة على الاستثارة والتشويق في تعلم المادة.

- سمة التقرب من المتعلمين والتفاعل معهم.

إضافة إلى ذلك المعلم الفعال هو الذي يشرح الأشياء ويوضحها بطرق جديدة.

- يشرك المتعلمين جميعهم ويوجههم دون الاهتمام بفئة معينة أو متعلم واحد على غرار الآخرين.

وهناك بعض المعايير التي اتفقت عليها بعض دول العالم (أمريكا، إنجلترا، كندا، اليابان، الإمارات المتحدة..) لأهم المهارات المطلوبة لإعداد المعلم نظام رياض الأطفال لهذه المرحلة وتوصلت إلى ما يلي:

- أهمية إلمام المعلم بالمعرفة التي تؤهله ليكون معلما لمرحلة ما قبل المدرسة خاصة في مجالات النمو اللغوي والمعرفي والوجداني.

- الوعي بأهمية البيئة التعليمية الآمنة.

- الوعي بأهمية الشراكة الأسرية.

- والقدرة على التقويم الفعال.

وهناك مهارات أشارت إليها دون أخرى:

- التكنولوجيا في التعليم.

- مهارات التفكير العليا.

- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين.

- التعلم الذاتي.

- التمركز حول التعلم.

- دور المعلم:

إن المعلم هو أحد المدخلات الهامة والأساسية في النظام التعليمي للمجتمع ككل، وكنتيجة للدور الهام الذي يلعبه المعلم في العملية التربوية، كان لا بد من مراعاة عدة أمور تساعد المعلم على القيام بعمله على خير وجه وبما يحقق توافق طلابه وصحتهم النفسية.

ويمكن تلخيص هذه الأمور، فيما يلي:

- التكوين الشخصي للمعلم وظروف تنشئته:

فالمعلم الذي نشأ في بيئة صحية خال من العقد ينعكس ذلك على علاقاته بطلابه باعتبار أن شخصية لمعلم في نظر الكثير من الطلاب هي امتداد لشخصية الأب أو الأم وما يحملانه من مشاعر طيبة أو سيئة تجاه أبنائهم بما ينعكس على صحتهم النفسية.

- تحسين التوافق الانفعالي الاجتماعي للمعلم: إن تحسين التوافق الانفعالي الاجتماعي للمعلم أمر ضروري في عملية إعداده، وذلك بهدف مساعدة طلابه على مواجهة مشاكل توافقهم الشخصي. فالمعلم كما هو محتاج إلى إعداده أكاديميا حتى يتمكن من أداء عمله، فإنه يحتاج إلى إعداده نفسيا واجتماعيا.

- تقبل المعلم لشخصية طلابه بجوانبها الإيجابية والسلبية:

وإظهار مشاعر الحب والود لهم فهذا يجعلهم يشعرون بالأمن والطمأنينة، وعلى المعلم أن يكون على علم بقدرات كل طالب من طلابه والفروق الفردية بينهم، حتى يتمكن من وضع خطة الدراسة واختيار أساليب التدريس الملائمة، وكذلك الوسائل التعليمية المناسبة وكذلك الأسلوب الأمثل للتقويم بما يحقق الأهداف المنشودة.

وقد يترتب على ذلك تعديل عملية التعليم بما يتناسب وإمكانات طلابه وكذا مساعدتهم على مواجهة مشاكلهم الشخصية والاجتماعية، وهذا بمثابة عاملا هاما في تحقيق توافقهم وصحتهم النفسية.

- مرونة المعلم:

بحيث يكون هناك تجانس في سلوكياته وتصرفاته، ولا يكون هناك تناقض في تصرفاته داخل المدرسة وخارجها.

- شروط عند اختيار المعلمين ينبغي أن تتوفر فيهم بعض السمات والصفات اللازمة لنجاحهم:

ومن أهمها استعداده للقيام بهذه المهمة الصعبة في إعداد أجيال قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها وأدوارها في بناء مجتمعهم، فالمعلم العصابي مثلا يؤثر في طلابه تأثيرا سلبيا من الناحية النفسية وذلك لأن الطالب يجتاز مرحلة التوحد مع المعلم.

- على المعلم أن يخلق المناخ النفسي الملائم في فصله:

وأن ينجح في كسب ثقة طلابه بما يشجعهم على أن يتقربوا إليه، وأن يتصف بالصبر في معاملتهم، وأن يستمع إليهم بآذان صاغية حيث أن كثير من الطلاب لا يجدون سوى معلميهم لكي يشكون لهم مشاكلهم، وقد تزداد مشاكل الطلاب صعوبة حينما يجدون أن معلميهم يعزفون عن الاهتمام بهم أو الاستماع إليهم.

- أن يقوم المعلم بملاحظة شاملة لمختلف جوانب سلوك المتعلم:

وذلك في مواقف مختلفة داخل المدرسة وخارجها، ولتحقيق ذلك على المعلم أن يقوم بتسجيل ملاحظاته عن ردود الأفعال الوجدانية والاجتماعية لطلابه، حيث تعتبر هذه الملاحظات جزء من التقرير الدائم للطالب.

- معالجة مشكلات الصحة النفسية للمعلم:

تتركز معالجة الصعوبات التي تواجه الصحة النفسية للمعلم في أربعة جوانب، هي:

- العمل التدبيري الذي يسبق بدء المعلم عمله، وهو أساليب انتقاء المعلم وتدريبه وتأهيله باستخدام الروائز النفسية.

- التدبير العلاجي الذي يركز على معالجة مشكلات المعلم المتعلقة بعمله مثل : مشكلة الراتب، ضغط العمل، العلاقة مع الإدارة، فرص الترقية...

- مواجهة الإحباط عند المعلم ويتم بالتوعية الصحية والمهنية (التركيز على مشكلات التعليم، ومكانة المعلم منها.

- علاج مشكلات التكيف والاضطرابات السلوكية التي وقعت مثل حالات القلق والمخاوف والوساوس، والخلافات مع الزملاء، ومع الإدارة ... وغيرها.

-

ب- المتعلم:

يعد المتعلم هو محور العملية التربوية ويجب تأهيله في مرحلة ما قبل المدرسة صحيا وثقافيا ونفسيا كي يتمكن من استيعاب المعرفة.

وتعليم التلاميذ المهارات واكسابهم الاستجابات الإيجابية المختلفة تكفل لهم التميز، من خلال بيئة مدرسية آمنة وقيادة فاعلة، مع العناية بالخدمات الطلابية المختلفة، وتقديم الأنشطة غير الصفية التي تنمي مهاراتهم وإبداعاتهم، والمتابعة المستمرة لنظام تقييم التحصيل الدراسي، وغير ذلك من التطبيقات التي تحفز التعلم، وتحقق أهدافه.

ومن خلال تواجد الطالب داخل المدرسة ستتكون لديه علاقات مع الأشخاص المحيطين به، ويعد الجو الانفعالي والعلاقات بين أفراد المدرسة من العوامل المدرسية المؤثرة في التعلم. والمقصود به علاقة الطلاب فيما بينهم والطلاب بالمدرسين وبقية العاملين في المدرسة.

- علاقة الطلبة بمدرسيهم:

العلاقات بين التلاميذ والمدرس التي تقوم على أساس الديمقراطية والتوجيه والإرشاد السليم، تؤدي إلى حسن العلاقة بين المدرس والتلاميذ وإلى النمو التربوي والنفسي السليم. وتتخذ علاقة التلميذ مع المعلم أو المعلمين دلالات وألوانا مختلفة من العلاقة مع الوالدين فيما هو معروف من إسقاطات نفسية.

وأوضــحت عــدد مــن الدراســات وجــود علاقــة بــين أسـلوب معاملـة المــدرس لطلبتــه وتكــيفهم المدرسـي. وان العلاقـة التـي تتكـون بـين الطلبة ومدرسيهم فـي داخـل الصـف وخارجـه لهـا تأثير كبيـر فـي تكيـف سـلوكهم المدرسـي.

وقـد أوضـح بيـل Bell إن التربيـة عمليـة تفاعـل بـين الطالـب والبيئـة التـي يعـيش فيهـا ولاسيما البيئـة المدرسـية. وأن وظيفـة المـدرس هي مساعدة الطالب على التوافق مع نفسه أولا ومع البيئة المحيطة به، وأن المدرس بمـا يقدمه مـن دروس وإرشـادات وتوجيهـات، وبمـا يمتلكه مـن علاقـات فاعلـة مـع طلبته، من العوامل المساعدة على زيادة التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي لدى الطالب، كمـا يســـتطيع المـــدرس مـــن خلال علاقاتـــه مـــع طلبتـــه وتفاعله معهم مـــن تعـــديل مدركاتهم واتجاهاتهم، وبذلك يستطيع المدرس أن يكون قوة مؤثرة في طلبته.

- علاقة الطلبة مع بعضهم البعض:

يشير الباحثين في علم النفس الاجتماعي إلى عـدد مـن العوامـل والمـؤثرات التـي تكمـن وراء الجماعـات الصـغيرة، ومنها جماعـة الرفـاق فـي الصـف، وتسـاعد فـي تفسـير سـلوك أفراد هذه الجماعة ومن هذه العوامل:

- الأهداف والمهمات المشتركة والرغبة في إنجازها.

- التشابه في العادات والتقاليد والقيم والاتجاهات.

- القرب المكاني والتفاعل الاجتماعي في إطار هموم مشتركة.

- الحاجة إلى الانتماء والهوية وشعور النحن.

وتتأثر هذه العوامل جميعها سلبا وايجاباً بعوامل أخرى تتصل ببنية الجماعة وحجمها، ومدى الانسجام والتناغم بين أفرادها وأهدافها وتطلعاتهم وأدوارهم، وبالتالي قدرة الجماعة علــى الاستمرار فـــي العمـــل المشـــترك، والتماســـك وتحقيـــق المســـتوى المرغـــوب فيـــه مـــن العلاقات والفاعلية والإنتاجية.

وتتخذ العلاقة مع الرفاق حالات متنوعة من سيناريو العلاقة مع الإخوة في المنزل، ويبقى هذا الإسقاط جزئيا ويتلون بخصائص الوضعية وديناميات العلاقات الصفية والمدرسية.

والعلاقات بين التلاميذ بعضهم البعض التي تقوم على أساس من التعاون والفهم المتبادل تؤدي إلى التعلم في اتجاهه الايجابي.

وأوضح بومان إن هناك علاقة بين تقبل الطالب من قبل رفاقـــه، وبـــين تكيفــه الاجتماعي المدرســـي. فالتلاميذ الـــذين يعـــانون مـــن ســـوء التكيـــف الشخصي والاجتماعي يعدون غالباً مرفوضين اجتماعيا.

ويؤكـد بولفيـد إن للزملاء تـأثير كبيـر فـي إحـداث التكيـف الاجتماعي والمدرســي لـدى الطلبة، وعلى أهمية العلاقات الاجتماعية بين الطلبة داخل الصف الواحد، فقد وجد في دراسته إن الطلبة المقبـولين اجتماعيـاً مـن زملائهم، هـم الأكثر تكيفـاً للجـو المدرسـي. أمـا المرفوضـون مـن زملائهم، فـإن تكيفهم الاجتماعي والمدرسـي ضـعيف.

وفـي مقابـل ذلـك أوضـح اوزر Oeser أن الطلبة الـذين يمتـازون بضـعف علاقـاتهم الاجتماعية مـع أقرانهم في الصف، هم فضلا عـن ذلـك ضـعفاء فـي قـدرتهم علـى الـتعلم. وا ذا مـا تحسـنت علاقاتهم الاجتماعية مــــع زملائهـم، فــــإن قــــدرتهم علــى الــــتعلم تتحســــن.

إن العلاقــــات الاجتماعية بين الطلبة وتفاعلهم الصفي يزيد مـن حيويـة الطالـب فـي الموقـف التعلمـي، إذ يعمـل علـى تحريـرهم مـن حالـة الصـمت والسـلبية والانسحابية، إلـى حالـة المناقشـة وتبادل وجهات النظر في القضايا التي تهمهم، فيصـبح الصـف ومـا يـدور فيه مـن أنشـطة ملبيــا لحاجــاتهم ومجــالا للتعبيــر عــن آمــالهم وطموحــاتهم.

فضــلا عن إن العلاقــات بــين الطلبة وتفاعلهم مع بعضهم البعض، يسـاعد على تطـوير اتجاهات ايجابيـة نحـو الآخرين ومواقفهم وآرائهم، فيستمعون للرأي الآخر ويحترمونه.

وقد أكد العالم باندورا Banduraعلى دور نظرية النمذجة في تشكيل سـلوك الفـرد، اذ يتعلم التلاميذ الكثير مـن سـلوكياتهم عبـر تقليـد الآخرين المحيطـين بهم ولاسيما أقـرانهم فـي المدرسة.

ج- ديناميات العلاقة ما بين الأهل والمدرسة:

الكتابات والدراسات الحديثة كلها تجمع على أهمية وحيوية العلاقات ما بين الأهل والمدرسة على مصير تكيف التلميذ مع الدراسة وتحصيله. فهي تشكل دفعا قويا إيجابيا حين تتكامل جهود الأهل والمدرسين من خلال التواصل والتنسيق والتنظيم. وفي المقابل تشكل عقبة فعلية على التكيف والتحصيل حين تكون مضطربة وتتصف بالصراع أو التناقض أو التباعد.

فقد انصب الجهد والاهتمام في الدراسات التقليدية على البعد التحصيلي في المقام الأول كأن التلميذ آلة معرفية، وعلى العكس من هذا التوجه تبين الأبحاث مقدار تأثير الوضع النفسي للمتعلم على تحصيله وحتى تعلم بعض المواد كالرياضيات، والتعثر أو الفشل فيها ليس مجرد قضية معرفية.

ولقد وجد أن علاج الأزمات النفسية يساعد على تحسين تعلم هذه المادة وسواها من المواد بفضل التحرر من الصدود المعرفية الملازمة لهذه الأزمات والصراعات.

ولقد أصبح معروفا ومثبتا أن اهتمام الأهل بتهيئة أطفالهم للدراسة ومتابعتهم والتنسيق مع المدرسة هو من أكبر عوامل النجاح التحصيلي، شريطة توفير الرعاية المتكاملة لمختلف جوانب حياة الطفل وتوازنه النفسي واحتياجاته.

وعليه فإن الربط بين معطيات المدرسة والبيت أمر ضروري حيث أن ذلك يمكن المدرسة من تقويم المستوى التحصيلي للأهداف التعليمية ويحقق أفضل النتائج العلمية فذلك يساعد المدرسة على:

- تقويم السلوكيات الطلابية ويعينها على تلافي بعض التصرفات غير السوية التي ربما تظهر في بعض الطلبة.

- تواصل أولياء الأمور مع المدرسة يساعد على توفر الفرص للحوار الموضوعي حول المسائل التي تخص مستقبل الأبناء من الناحيتين العلمية والتربوية.

- ويسهم أيضاً في حل المشاكل التي يعاني منها التلاميذ سواء على مستوى البيت أو المدرسة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

- ويمكن للآباء أن يتعرفوا على وجهة نظر المعلم بالنسبة لما يراه مهما في الحياة المدرسية، وعلى ما يجتهد في تحقيقه بالنسبة للأطفال، وعلى ما يعمله غيره من الموظفين لمساعدة طفلهم.

- أن يتعرفوا على جوانب جديدة من حياة طفلهم كعضو في جماعة، وكيف يمكنهم المساعدة في نواح معينة من المواد الدراسية، وان يتعرفوا على الأشياء التي تضايقه أو تشيع البهجة في نفسه.

د- ديناميات العلاقة أهل-معلم ومعلم-أهل:

هذه العلاقة تبقى متجاذبة وقد تميل إلى الإيجاب أو إلى السلب تبًعا للمتغيرات التي تميز الحياة الدراسية. فكل طرف يمكن أن يحكم على الطرف الآخر، وأن يكون في الوقت نفسه محكوما عليه من قبل الآخر. هذا الحكم الذي يبقى ضمنيا يحتمل أن يظهر إلى العلن في الحالات الإيجابية أو السلبية.

فالمعلم يحكم على الأهل من خلال ولدهم: ما هي جدارة والديتهم، وما مدى استحقاقهم للوالدية أصلا؟ ينطلق هذا الحكم السلبي حين يكون تحصيل التلميذ محبطا لصورة المعلم المهنية عن نفسه أو حين ينخرط هذا التلميذ في مشكلات سلوكية تحمل التحدي أو الإزعاج للمعلّم، فالأحكام السلبية (عاجزون، غير جديرين بالوالدية) هنا يحدث إسقاط من قبل المعلم على الأهل حين يجابه صعوبات في محاسبة ذاته وحكمه على أدائه الذي لم يتمتع بالكفاءة المهنية ويحولها إلى الأهل على أنهم مصدر الخلل وسبب الفشل، وبالتالي تنفض المدرسة يدها من هذا التلميذ وأوليائه باعتبارهم يشكلون إعاقة للنظام أو إحباطا له باعتبارهم غير جديرين بخدماته.

وعلى العكس من هذا الاتجاه فالمعلم يصدر حكمه التقويمي على جدارة الأهل معترفا بها ومقدرا لها ورافعا من مكانتها، حين تكون تجربته مع التلميذ إيجابية تعزز إحساسه بكفاءته المهنية، "إنهم الأهل الجديرون بالاعتبار والذين أنجبوا وأنشئوا هذا التلميذ النجيب أو المتفوق والذي يجسد كفاءة المعلم ويكرس قدرته على العطاء".

وكذلك الأهل بدورهم يلعبون دور الحكم الذي يقّوم أداء المعلّم وكفاءته: من هو هذا المعلّم الفاشل الذي لم يستطع تعليم ولدنا أو يحسن توجيهه؟ إنه معلّم غير جدير بأن نعهد إليه بأبنائنا، هذا الحكم السلبي جاهز بعد تكرار فشل التلميذ تحصيليا وتكيفا.

فالأهل في هذه الحالة يتهربون من جرحهم النرجسي الناشئ عن فشل ولدهم وتعثره بإسقاط المسئولية على المعلّم.

وهنا يبقى الطفل في وضعية مأزقية بين الاتهامات المتبادلة.

وفي المقابل فإن الود يصبح موصولا بين الأهل والمعلّم والمدرسة عموما في حالة التجربة المدرسية الإيجابية تحصيلا وتوافقا.

فهذه الديناميات، خصوصا في الحالات السلبية تبقى رهنا بمقدار نضج كل من المعلّم والأهل، ذلك النضج الذي يفسح المجال أمام التقدير الموضوعي للحالات والتعامل الواقعي العقلاني والمهني معها تشخيصا وتدخلا وعلاجا، وبمقدار سيادة هذه الواقعية يحظى التلميذ بفرص أكبر للحصول على المساعدة اللازمة في حل مشكلاته التحصيلية وأزماته النفسية على حد سواء.

-

هـ- الإدارة المدرسية:

على الرغم من الهيكل الإداري للمدرسـة يختلـف مـن مدرسـة لأخرى تبعـا للمرحلـة الدراسـية، إلا أنـه فـي كـل الأحوال يوجد بكل مدرسة مسؤول أول يطلق عليه لقب المدير، ويعد مدير المدرسة المسؤول الأول عن سير العمل في المدرسة من جميع النواحي، ومن هنا يمكـن أن نـدرك كبـر حجـم المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتق المـدير. فواجباته متعـــددة ومتنوعـــة ومتداخلـــة، ويمكـــن تصـــنيفها إلى المهام المتعلقة بالمجـــال الإداري والإشرافي والتربـوي، وأصبح اليوم مدير المدرسة يهتم بالجانب التربوي والعلمي والإنساني فيها مـع عـدم إغفـال النـواحي الإدارية.

وإذا كـان الـنمط القيـادي لإدارة المدرسـة ايجابيـاً ومرنـاً ومتفهماً فانه يتيح للمتعلمين حرية التفاعل والإبداع، ويكون هنالـك إلمـام لـدى الإدارة بكـل المهام المرتبطـة بالعمليـة التعليميـة وتـوفير سـبل النجـاح والتقـدم ابتـداء بتنظـيم وجدولـة الـدورات المسـاعدةً للمتعلمـين فــي المــواد الدراسية بمــا يتناســب مــع احتياجــاتهم ومـرورا بمتابعـة المرافــق التعليميــة والترفيهية وعمليات الصيانة الشاملة داخل البيئة المدرسية. وعليه يمكن بيان وظائف الإدارة المدرسية، كما يلي:

تسيير شؤون المدرسة وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة من الإدارة العليا.

تنظيم العمل في المدرسة وتسييره وتطويره.

توفير الإمكانيات والظروف المادية والبشرية التـي تسـاعد علـى تحقيـق أهداف المدرسـة.

وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

تنمية العاملين مهنياً وإعداد برامج للتوجيه والإرشاد للتلاميذ.

الإشراف على النواحي المالية للمدرسـة وتنظـيم العلاقـة بـين المدرسـة والمجتمـع المحلي.

و- الأنشطة والمنهج:

يجب أن تكون المقررات الدراسية تتفق ومستويات المتعلمين العقلية وأن تراعي الفروق الفردية أو أن يتعرف المدرس أثناء ممارسته للعملية التعليمية على هذه الفروق الفردية بحيث يستطيع أن يرقي بجميع الأطفال إلى مستوى أفضل من التعليم.

والمنهج الدراسي هو:" مجموع الخبرات وأوجه النشاط التي توفرها المدرسة لطلابها داخل وخارج المدرسة، بما يحقق لهم أقصى درجات النمو في جميع جوانب الشخصية وبما يحقق أهداف المجتمع ويعتبر بمثابة ركيزة أساسية تستند عليها العملية التعليمية".

وينطلق علماء النفس في هذا الاتجاه من المفهوم الحديث والواسع للمنهج الذي يؤكد أن المتعلم هو محور العملية التربوية وبالتالي محور المناهج التعليمية، وهذا يعني أن قدرات المتعلم وطبيعة نموه واتجاهاته وميوله وخبراته السابقة كلها تعتبر أساسا مهما يسهم في اختيار محتوى المنهج وتنظيمه، فعندما تتخذ القرارات المتصلة بالمنهج لا بد أن نأخذ بالاعتبار الأسس النفسية للمتعلم.

وبما أن المنهج في جوهره ما هو إلا خطة للتعلم تتألف من الأهداف ومن طرق تحقيقها فلا بد للخطة أن تصنع في مجالاتها، ما يأتي:

- اختيار محتوى المنهج وترتيبه.

- اختيار خبرات التعلم التي يمكن من خلالها معالجة ذلك المحتوى.

- توفير أنسب ظروف للتعلم.

ومن أجل تحقيق ذلك لا بد لمخططي المناهج من أن يتسلحوا بالأطر النظرية والمفاهيم والمبادئ السيكولوجية المتعلقة بطبيعة المتعلمين وخصائصهم، والاطلاع على نظريات التعلم بصفة خاصة.

عموما يجب أن يراعى في وضع المناهج بعض المبادئ حتى يتحقق جو من الصحة النفسية داخل المدرسة، وتشمل ما يلي:

- ينبغي عند وضع المنهج ألا يكون عبارة عن مقتطفات صغيرة من عدد كبير من المواد دراسية لأن هذا النوع من المناهج يهتم بالجانب المعرفي دون الاهتمام بمواقف الحياة الطبيعية، فلا يستفيد منه التلاميذ في حل مشكلات الواقع.

- أقرب المناهج انسجاما لسيكولوجية التلميذ هو منهج النشاط.

- يجب أن تتوفر المرونة في طرق التدريس.

- يجب ألا يقتصر المنهج على الخبرات المدرسية داخل جدران المدرسة بل ينبغي أن تتضمن المناهج أمورا تخرج التلاميذ إلى البيئة.

- يجب أن تكون هناك مواد للثقافة الصحية الجسمية والنفسية.

ي- طرق التدريس:

إذا كانت المناهج الدراسية تتطور أساسا على ما تفرضه التغيرات العالمية المتسارعة، فمن الضروري أيضا توفير طرائق تعلم وتعليم تناسب محتويات المعرفة البشرية المتجددة، الأمر الذي يفرض –وخاصة في ظل السياق الثقافي العلمي التكنولوجي وتحدياته- توظيف الوسائط التكنولوجية في التعليم، كالاستعانة ببرامج المواد التعليمية المعدة بالكمبيوتر، أو من خلال وسائط الفيديو وشاشة التلفزيون فيما يعرف بالتعليم عن بعد في قاعات الفيديو Conference video.

إلى جانب هذا يتوقف نجاح العملية التربوية على كثير من العوامل، حيث يؤكد التربويون على أن المعلم هو المفتاح الرئيسي فيها. فهو أقرب إلى المتعلمين والأقدر على تحويل المفاهيم التربوية والمقررات الدراسية إلى واقع معاش داخل القاعات الدراسية.

وتعد مشاركة المتعلم بشكل نشط في عملية التعلم من الأمور التي نادى بها العديد من المفكرين الذين أكدوا على أهمية بذل المتعلم جهدا خلال قيامه بأنشطة التعلم. كما أن هناك عددا من الأدلة التي تؤكد على أن تعلم المتعلمين يحدث بصورة أفضل كلما أتيحت لهم فرص متزايدة للبحث والاكتشاف وبناء المعنى بأنفسهم. وعليه برزت استراتيجيات التعلم النشط كمصطلح تربوي حديث، ركز عليه المربون بدرجة كبيرة و أصبح محور اهتمام و أحد الاتجاهات التربوية الحديثة، لما لها من دور كبير في نجاعة العملية التعليمية التعلمية حيث تسمح هذه الاستراتيجيات للتلميذ بتوجيه تفكيره وعملياته الذهنية وإشراكه في عملية التعلم كعنصر فعال، بعد ما كان يعتبر مجرد عقل لحشو المعلومات، وهذا ما يتماشى والمقاربات الحديثة في التعليم .

- مفهوم التعلم النشط:

هو عملية تربوية أين يشارك الطلاب في مستويات تفكير أعلى مثل التحليل والتركيب والتقييم، وذلك بخلاف النظرية التقليدية القائمة على أن المعلم يقوم بنقل المعلومات إلى المتعلم.

ويعرف حسب بونويل (Bonwel (1999 بأنه: "مجموع الأنشطة التعليمية التي يشارك الطلاب فيها من خلال القيام بأعمال والتفكير فيما يفعلونه". وفي هذا السياق يؤكد بونويل على أن الإطار الذي يشجع الطلاب على الانخراط في التعلم النشط يجب أن يتضمن مهام التفكير العليا مثل حل المشكلات التحليل والتركيب والتقييم.

فالتعلم النشط يتيح للمتعلم أن يكون منتجا للمعرفة ومساهما في الوصول إلى أهداف الدرس لا متلقيا سلبيا لها. حيث يسمح باستثارة ذهن المتعلم وبتعبير آخر استثارة العمليات المعرفية للمتعلم باستخدام عدة وسائل سمعية وبصرية وغيرها، وبالتالي يكون طرفا فعالا في العملية التعليمية.

إضافة إلى ذلك فقد ذهب العديد من التربويين المخضرمين، إلى أن التنويع في عرض الدروس يدل على احترام اختلاف أساليب التعلم عند المتعلمين ويزيد التشجيع والدافعية في الصف، كما يفتح المجال للجميع على اختلاف ميولهم، على أن يجدوا أنفسهم في مواقف ناجحة تدفعهم إلى المضي قدما في دروسهم.

حيث أن حجرة الدرس في العادة تحوي شخصيات مختلفة من المتعلمين، يستخدمون أنواع ذكاء مختلفة (كالذكاء اللغوي، الذكاء البصري المكاني، الذكاء الاجتماعي..)، كما يتمتعون بفروق فردية في نواحي الانتباه والإدراك والاستيعاب وطريقة معالجة المعلومات.. الخ، فيجب على المعلم التنويع في استخدام استراتيجيات التعلم النشط، فأفضل وسائل التعلم هو التركيز على معظم أساليب التعليم.

وفي التعلم النشط يجب أن يكون المتعلم هو:

- محور العملية التعليمية.

- فاعلاً في اكتساب المعلومات وليس مستقبلاً فحسب لها.

- القائم علي ممارسة الأنشطة والمهام التعليمية.

- المتأمل لسلوكه ومستواه ويطور أدائه في ضوء نتائج هذا التأمل.

- المستمتع بالتعلم الذاتي والتعلم التعاوني.

- المفكر الدائم في البحث عن المعارف، وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

- بناء للمعرفة ، يسعي لمزيد من التعلم واكتساب المهارات.

- تحديد خصائص المعلم وأدواره خطوة أساسية في التعلم الفعال:

لقد اهتم التعلم النشط بالمعلم وخصائصه، وجعل له أدواراً بارزة يؤديها من أجل الحصول على نتائج ومخرجات إيجابية، ومن تلك الأدوار المهمة للمعلم في التعلم النشط:

- تشجيع الطلاب ومساعدتهم على التعلم.

- يحافظ على استمرارية الدافعية في عملية التعلم.

- تدريب الطلاب على التعلم النشط مع طرح التمرينات عليهم.

- يطور المنهج الدراسي ويشارك في بناء المعرفة.

- يصغي للطلبة، ويعمل على إثارتهم والتفاوض معهم بشأن المعاني والأفكار المختلفة..

- يقوم بدور المشخص والمعالج لمواطن ضعف الطلاب ويوفر لهم فرص اختيار الأنشطة التعليمية.

- يختار الاستراتيجيات وأساليب التدريس الملائمة للتعلم النشط.

- يشجع الطلاب ويحفزهم على التأمل في ممارستهم وأعمالهم، والتعبير عن ذلك بكلمات، والتحدث معهم حول ما يقومون به وكيف يفكرون.

- يوفر المناخ الداعم، وتهيئة البيئة التعليمية الغنية وتزويدها بالخبرات المثيرة للتعلم النشط.

- يعمل على زيادة دافعية الطالب للتعلم، ويجعله مكتشفاً وفعالاً في العملية التعليمية.

- يضع الطالب دائماً في مواقف يشعر فيها بالتحدي والإثارة لما لذلك من أثر في عملية التعلم وإثارة اهتمامه ودوافعه وحفزه نحو التعلم.

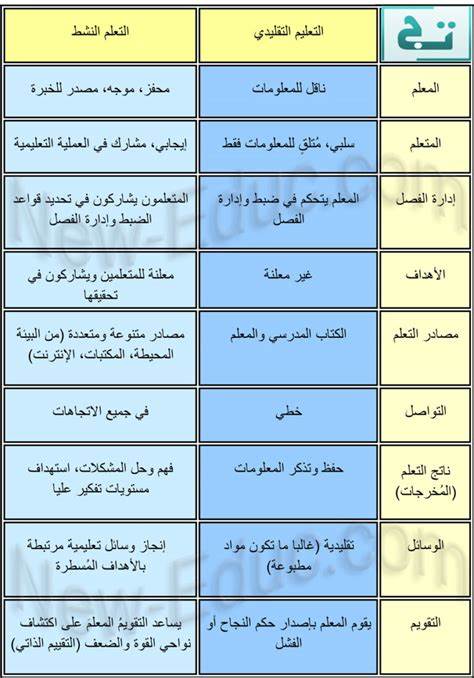

والمعلم حسب التوجهات الحديثة لم يعد العنصر الوحيد الذي يقع عليه الفعل التعليمي، بل أصبح كطرف مشارك في العملية التعليمية بحيث يتقاسم مع المتعلم مسئولية التعلم، كما أصبح يلعب دور الموجه أكثر من دور المحاضر والملقن. والجدول التالي يوضح الفروق بين التعليم التقليدي والتعليم النشط:

جدول (01): الفروق بين التعليم التقليدي والتعليم النشط:

كما يبين الشكل التالي أهم استراتيجيات التعلم النشط:

شكل (01): استراتيجيات التعلم النشط

ل- تجانس التركيبة الاجتماعية للفصل:

أي أن يكون طلاب الفصل الدراسي الواحد مجموعة متجانسة، متآلفة، متوافقة من حيث القدرات والاستعدادات والاهتمامات والميول، والعلاقات الاجتماعية التي تربطهم.

وهذا الأمر يتوقف بالدرجة الأولى على القائمين على إدارة المدرسة من مدير ومدرسين وأخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين. فيجب أن تكون هناك معايير وأسس علمية تراعي عند توزيع الطلاب على الفصول ما بينهم من فروق فردية، بحيث يتحقق النمو المتكامل للطلاب جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا وبحيث يراعى أن تكون المناهج الدراسية وما يرتبط بها من أنشطة في مستوى قدرات الطالب.

-