محاضرة الوظائف الدماغية

| الموقع: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |

| المقرر: | علم النفس الفزيولوجي |

| كتاب: | محاضرة الوظائف الدماغية |

| طبع بواسطة: | Visiteur anonyme |

| التاريخ: | الأحد، 28 ديسمبر 2025، 4:24 PM |

1. الوظائف الدماغية: الانتباه، والذاكرة

يتناول هذا القسم عمليتان معرفيتان جد مهمتان وهما الانتباه والذاكرة، وذلك من الناحيتين المعرفية والفزيولوجية، لكن يأخذ الجانب الفزيولوجي أكبر قسط.

1.1. معرفة الأشكال والانتباه

- تعريف الانتباه:

يعرف الانتباه بأنه تهيئة الحواس لاستقبال المثيرات، ويعرف أيضا بأنه تهيئة وتوجيه الحواس نحو استقبال مثيرات المحيط الخارجية، وتعرف قابلية الانتباه المحدودة بأنها: قدرة الإنسان على التركيز على كمية محدودة جدا من المعلومات في وقت واحد.

فالانتباه هو تركيز حالة اليقظة (الوعي) تجاه مثير معين، وهو عملية انتقاء إيجابي لمثير أو أكثر من بين المثيرات الداخلية والخارجية، التي تتزاحم على مداخل إدراك الإنسان.

كما يعرف بأنه:" تهيؤ أو استعداد خاص لدى الفرد ناتج عن تركيز الشعور على موضوع معين ويعمل على تنشيط وتوجيه سلوك الفرد نحو عناصر البيئة بهدف إدراكها والتكيف معها (فخري عبد الهادي، (2009)، علم النفس المعرفي، (ط01)، عمان، دار أسامة: ص95- 96).

- أنواع الانتباه:

قام الباحثون خلال الثلاثين عاما الماضية بتحديد وتعريف عدد ضخم من مكونات الانتباه أو مظاهره والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

أ- سعة الانتباه:

يتميز الانتباه عند الإنسان بسعة محدودة. وتحدد سعة الانتباه كلا من كمية المعلومات التي ستعامل معها، وشدة العمليات المعرفية التي يمكن إجراؤها على هذه المعلومات. وسعة الانتباه ليست ثابتة إذ أنها تتغير وفقا لكل من العوامل الخارجية (قيمة المثير، ومتطلبات الاستجابة)، والعوامل الداخلية (الدافعية، والحالة الوجدانية)، كما تعتمد سعة الانتباه على صعوبة المهمة التي نقوم بها، وعدد العمليات التي التي سنجريها على هذه المهمة في نفس الوقت.

ب- الانتباه الانتقائي أو المركز:

الانتباه الانتقائي يعني القدرة على استخلاص المعلومة الهامة من بين مجموعة من المعلومات التي يتعرض لها الفرد، فهوا في عملية اختيار المعلومات الحسية التي يجب أن نتعامل معها.

ويعتمد هذا النوع من الانتباه على سعة الانتباه إذ يتطلب العديد من العمليات المعرفية الأخرى، فحجم المعلومات التي يمكن للفرد التعامل معها وتسجيلها يعتمد على سرعة التشغيل وزمن الرجع، ويعكس الأخير الوقت اللازم لتشغيل المعلومات حتى صدور الاستجابة، كما يرتبط الانتباه الانتقائي ببعدي الزمان والمكان.

ويرتبط هذا النوع من الانتباه مع الوعي والسيطرة الإرادية على تشغيل المعلومات. وتقوم بهذه الوظيفة المناطق الأمامية من الفص الجبهي وخاصة وظيفة كف الاستجابة للمعلومات غير ذات العلاقة.

ج- الانتباه المتواصل أو المستمر:

وهو ما يقصد به قدرة الفرد على تركيز وعيه وتوجهه الذهني على مهمة محددة، والقيام بأدائها دون أن يفقد سياق الموضوع الخاص بهذه المهمة.

والمناطق المسئولة عن هذا النوع من الانتباه تقع بشكل أساسي في النصف الكروي الأيمن وخاصة في الفصين الجبهي والجداري، وبالإضافة إلى التكوين الشبكي والمنطقة المعروفة ذات المكون الادريناليني.

د- الانتباه المقسم:

وفيه يقوم الفرد بمهمتين في نفس الوقت مركزا اهتمامه عليهما في نفس الوقت، ونقوم عاد بعملية ترشيح (فلترة) أو تنقية للمثيرات التي نتعرض لها فننتبه لبعضها ونصرف انتباهنا عن البعض الآخر، ويتأثر هذا النوع من الانتباه بدرجة التيقظ لدينا، كما يتحدد اختيارنا لهذا المثير أو ذلك بمدى أهمية هذا المثير بالنسبة لنا في هذه اللحظة. وتقع المناطق المسئولة عن هذا النوع من الانتباه في الفصوص الجبهية وخاص منطقة التلفيف الحزامي الأمامي.

ه- انتباه التوجه:

أضاف بوسنر وبيترسون (Posner & Peterson 1990) هذا النوع من أنواع الانتباه وأطلقا عليه انتباه التوجه، وهو الانتباه المسئول عن توجهنا في الفراغ، وعادة ما يصاب هذا النوع من الانتباه في اضطرابات الإهمال أحادي الجانب للفراغ أو الجسم. وتقع المناطق المسئولة عنه في المنطقة السفلية من الفصين الجداريين وكذلك التلاموس.

1.2. الانتباه والتعرف على الأشكال

قدمت نظريات التعرف على الأشكال عددا من المفاهيم لتوضيح هذه الآلية، وتحاول هذه النظريات تحديد الطريقة التي من خلالها نتعرف ونحدد المثيرات المراد الانتباه لها.

وقد انبثق عن نظريات التعرف على العناصر نظريتين، الأولى هي نظرية النماذج المتقابلة والأخرى نظرية تحليل العناصر.

- - نظرية النماذج المتقابلة:

تؤكد هذه النظرية على أن كل ما يدخل الحواس يصل إلى الدماغ ويجب مقابلته مع معلومات أو نماذج مشابهة لهذه المثيرات في ذاكرة الإنسان، حيث سمي هذا سابقا بمرحلة "التعرف" ضمن مراحل الانتباه الثلاثة. فعندما تقع أعيننا على مثير ما يجب مطابقة هذا المثير مع مثيلاته في الذاكرة. فإن حدث تطابق بين نموذج المثير ونموذج آخر في الذاكرة، يحدث التعرف ويتم الاستجابة للمثير. فإذا لم يحدث التطابق مع معلومات الذاكرة فلا يحدث الإدراك ويتشتت الانتباه دون حدوث الاستجابة.

ولهذه النظرية ثلاثة افتراضات أو شروط لحدوث التطابق، وهي:

- لكل مثير في البيئة مماثل له في الدماغ أو في الذاكرة.

- يجب أن يكون المثير والنموذج بنفس التوجه، فإذا انحرف المثير درجة إلى اليمين أو الشمال عن النموذج لا يحدث التطابق.

-يجب أن تكون المثيرات والنماذج بنفس الأحجام والأشكال، فإذا تغير شكل المثير أو حجمه عما هو في النموذج لا يحدث التطابق.

- - نظرية تحليل الأشكال (العناصر):

تؤكد هذه النظرية على أن لكل مثير في البيئة مجموعة من المكونات أو العناصر الأولية التي يمكن الوصول إليها، وأن ما يتم مطابقته مع نماذج الذاكرة هو العناصر الأولية المكونة للمثير وليس المثير كاملا، كما في نظرية النماذج المتقابلة. فعند الوصول إلى عناصر المثير كاملة، يتم تجميعها ومطابقتها للمثير الأصلي الوارد من البيئة.

ويذكر بسكيست وغيربينك (Buskist & Gerbing) أن هناك أربع خطوات عند تحليل المثير إلى عناصره الأولية، وهي:

- تحديد المثير الذي تم استقباله من البيئة.

- تحليل المثير إلى عناصره الأولية.

- البحث عن عناصر مشابهة لعناصر المثير البيئي في الذاكرة.

- تقويم عملية البحث بحيث يتوصل الفرد إلى حالة تطابق أو عدم تطابق.

وبذلك فإن هذه النظرية وفرت فرصة مقارنة العناصر المكونة للمثير بدلا من مقارنة المثير كاملا، أي أنه لا حاج لوجود ملايين المثيرات في الذاكرة لكل مثير بيئي وأن المثير الواحد تتشابه مكوناته وعناصره مع المكونات الأخرى مما يقلل من عدد العناصر الواجب توفرها في الذاكرة. كما أن هذه النظرية لا تتطلب التوجه الصحيح للمثير عند مطابقته، لأن ما يتم مطابقته هو عناصر المثير وأن العقل الإنساني قادر على قلب العناصر ودورانها حتى تصبح في التوجه المطابق للمثير البيئي.

ويمكن استخدام هذه النظرية مع الصور لأن الصور قابلة للتقسيم إلى عناصر رئيسية وفرعية كذلك. أما في مجال اللغة فقد تكون الأمور أكثر صعوبة حيث من الصعب تقسيم الأصوات إلى عناصرها وخصوصا في ضوء تباين اللهجات وصعوبات النطق أو سرعة الكلام. أما الكلمات المكتوبة فيمكن تقسيمها إلى مقاطع (Phonèmes) والمقاطع إلى أحرف بيسر وسهولة.

- - الانتباه والتعرف على الأشكال والسياق:

يتأثر التعرف على الأشكال بالسياق الذي يرد فيه المثير وذلك لأن الفرد بحكم الخبرة السابقة قد يضيف عناصر وأبعاد جديدة على المثير ليست أصلا منه، أو قد يكمل بعض العناصر الناقصة من المثير مما يظهر أثرا للتعرف على الذاكرة والإدراك.

ففي تجربة قام بها وارنر Warnner تم تكليف عدد من الطلبة بقراءة أربع جمل كان الحرف الأول من كل جملة ناقص. وبعد أن أتم الطلبة قراءة الجمل أكدوا أنهم لم يلاحظوا النقص وأنهم قاموا بتكملة الفراغات الناقص تلقائيا. (عدنان يوسف العتوم، (2004)، علم النفس المعرفي: النظرية والتطبيق، (ط01)، عمان، دار المسيرة: ص 79- 83).

1.3. الذاكرة

- تعريف الذاكرة:

يعرف سولسو (Solso, 1988) الذاكرة على أنها: " دراسة مكونات عملية التذكر والعمليات المعرفية التي ترتبط بوظائف هذه المكونات".

ويعرفها أندرسون (Anderson, 1995) على أنها: " دراسة عمليات استقبال المعلومات والاحتفاظ بها واستدعائها عند الحاجة".

ويعرفها ستيرنبرج (Sternberrg, 2003) أنها: " العملية التي يتم من خلالها استدعاء معلومات الماضي لاستخدامها في الحاضر".

وكتعريف شمولي توفيقي للذاكرة فهي الدراسة العلمية لعمليات استقبال المعلومات وترميزها وخزنها واستعادتها وقت الحاجة. (دنان يوسف العتوم، (2004)، علم النفس المعرفي: النظرية والتطبيق، (ط01)، عمان، دار المسيرة: ص 118).

- نظام تخزين المعلومات:

لقد كان لجهود ابنجهاوس (Ebbinghaus) مع نهاية القرن التاسع عشر الفضل في بداية الجهود البحثية حول الذاكرة التي كتب عنها في كتابه عن الذاكرة، وقد ركز ابنجهاوس على دراسة نمو الذاكرة وقياسها من خلال اختبار القدرة على تذكر مقاطع لفظية ذات معنى أو عديمة المعنى. وكان لجهود جيمس مع بدايات القرن الـ 20 أثرا واضحا في التمييز بين الذاكرة الأولية (القصيرة) والذاكرة الثانوية الدائمة (الطويلة).

وارتبطت دراسة الذاكرة مع نظام معالجة المعلومات، وبذلك اعتبر العلماء أن هناك ثلاثة مراحل في الذاكرة الإنسانية:

1- مرحلة الترميز:

ويتم إعطاء المعاني للمثيرات الحسية الجديدة من خلال عمليات التسميع والتكرار والتنظيم والتلخيص وغيرها.

2- مرحلة التخزين (الاحتفاظ):

وتحدث العلماء عن نظام للتخزين المؤقت في الذاكر القصيرة وآخر دائم في الذاكرة الطويلة تجعل المعلومات جاهزة ومنظمة للاستخدام وقت الحاجة.

3- مرحلة الاسترجاع:

وتتمثل في ممارسة استدعاء أو استرجاع المعلومات والخبرات السابقة التي تم ترميزها وتخزينها في الذاكرة الدائمة. (عدنان يوسف العتوم، (2004)، علم النفس المعرفي: النظرية والتطبيق، (ط01)، عمان، دار المسيرة: ص 117).

1.4. أشكال وأنواع الذاكرة

يتفق العديد من علماء النفس في أن هناك ثلاثة أنواع واضحة لأنظمة الذاكرة، هي:

الذاكرة الحسية- الذاكرة قصيرة المدى- الذاكرة طويلة المدى.

بينما تشير الدراسات حديثا في مجال علم النفس المعرفي إلى أن علماء النفس المعرفي استخدموا مفهوم الذاكرة العاملة كبديل لمفهوم الذاكرة قصيرة المدى، لأنه يعطيها معنى أدق وأكثر واقعية في ضوء وظائفها. وفيما يلي وصف لسمات هذه المخازن المختلفة.

- المخزن الحسي (الذاكرة الحسية):

يستقبل المعلومات من الحواس ويحتفظ بها لمدة ثانية تقريبًا إلى أن نقرر أيها نوليه الانتباه (جونثان كيه فوستر، (2014)، الذاكرة، ترجمة مروى عبد السلام، (ط 01)، القاهرة، مؤسسة هنداوي: ص 31).

وتنحصر أهم وظائف الذاكرة الحسية في نقل صورة العالم الخارجي بدرجة عالية من الدقة والكمال، كما تستقبلها حواس الإنسان.

وهناك أنواع كثيرة من الذكريات الحسية ولكن اهتم علماء النفس بالذكريات البصرية والسمعية، وبذلك فإن الذاكرة الحسية تنقسم إلى ذاكرة سمعية وذاكرة بصرية.

1- الذاكرة الحسية السمعية:

تعنى هذه الذاكرة باستقبال الخصائص الصوتية للمثيرات البيئية.

2- الذاكرة الحسية البصرية:

تعنى هذه الذاكرة باستقبال المثيرات البصرية كما هي في الواقع ويتم الاحتفاظ بها على شكل خيال يعرف باسم أيقونة، لذلك تعرف باسم الذاكرة الأيقونية. (سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، (2010)، علم النفس العصبي المعرفي، (ط01)، القاهرة، الدار الهندسية: ص 97- 98).

- الذاكرة القصيرة المدى:

في هذا النوع من الذاكرة يحتفظ بالمعلومات لبضع ثوانٍ، إذ يؤدي الانتباه لشيء ما إلى نقله للذاكرة القصيرة الأجل التي يُطلق عليها أحيانًا اسم (المخزن قصير الأجل أو الذاكرة الأولية) التي تسع حوالي سبعة عناصر.

يتسم هذا النوع من الذاكرة بسعة محدودة، لكي تحل مكان المعلومات القديمة مدخلات جديدة بمجرد أن تمتلئ الذاكرة القصيرة الأجل. في إطار الدراسات العلمية، لقي المخزن اللفظي قصير الأجل اهتمامًا بالغًا. (جونثان كيه فوستر، (2014)، الذاكرة، ترجمة مروى عبد السلام، (ط 01)، القاهرة، مؤسسة هنداوي: ص 32).

- الذاكرة العاملة:

يعرف بادلي (Baddely, 1992) الذاكرة العاملة بأنها: " مخزن مؤقت لكمية محدودة من المعلومات مع إمكانية تحويلها واستخدامها في إنتاج أو إصدار استجابات جديدة، وذلك من خلال وجود مكونات مختلفة تقوم بوظيفتي التخزين والمعالجة".

والذاكرة العاملة هي مكون تجهيزي نشط ينقل أو يحول إلى الذاكرة طويلة المدى وينقل أو يحول منها

- مكونات الذاكرة العاملة:

يذكر بادلي أن هناك أربع مكونات للذاكرة العاملة، وهي:

4- المكون اللفظي.

5- المخطط البصري- المكاني.

6- المنفذ (المعالج) المركزي.

7- الحاجز الاستطرادي. (سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، (2010)، علم النفس العصبي المعرفي، (ط01)، القاهرة، الدار الهندسية: ص 101- 102).

الذاكرة الطويلة المدى:

يشير بادلي (1999) إلى أن هذه الذاكرة تمثل المستودع الثالث في نظام معالجة المعلومات والتي تستقر فيها الذكريات والخبرات بصورتها النهائية، حيث يتم فيها تخزين المعلومات على شكل تمثيلات عقلية بصورة دائمة وذلك بعد ترميزها ومعالجتها في الذاكرة العاملة، وتمتاز هذه الذاكرة بسعتها الهائلة على التخزين، حيث تشتمل على الخبرات والمعلومات القديمة والحديثة.

ويشير الباحثين في مجال علم النفس المعرفي، إلى أن هذه الذاكرة تنقسم عادة إلى ثلاثة أجزاء، هي:

- ذاكرة المعاني:

ويخزن في هذه الذاكرة شبكات من المعاني التي ترتبط بالأفكار والحقائق والمفاهيم والعلاقات والمعرفة العامة.

- ذاكرة الأحداث:

ويخزن في هذه الذاكرة جميع الخبرات الشخصية التي مر بها الفرد خلال حياته المختلفة.

- الذاكرة الإجرائية:

ويخزن في هذه الذاكرة خبرات ومعلومات حول كيفية تنفيذ الإجراءات وعمل الأشياء أو أداء الافعال وظروف استخدامها. (سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، (2010)، علم النفس العصبي المعرفي، (ط01)، القاهرة، الدار الهندسية: ص 103- 104).

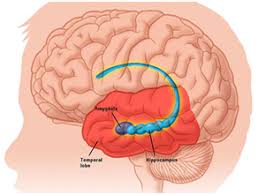

1.5. الأسس العصبية للذاكرة

انصب اهتمام الباحثين في ميادين علوم الأعصاب في البحث على الآليات والميكانيزمات والسيرورات العصبوحيوية والعصبكيميائية والعصبتشريحية التي تمكن الجهاز العصبي من معالجة المعلومات واختزانها واسترجاعها واستغلالها للتعبير عن مشاعر ومواقف ومبادئ حياتية وأخرى لبناء أنماط سلوك فردي أو اجتماعي:

1- الذاكرة والميكانيزمات العصبحيوية:

أظهر عدد من الباحثين أن مرور جهد العمل بمسلك عصبي موجود بالحصين أو قرن أمون يرفع لمدة طويلة نشاط وفاعلية مشابك هذا المسلك، وبعبارة أخرى يترتب عن إفرازات المواد الناقلة أو الوسيطة تمرير معلومات كهروفيزيولوجية من خلية إلى أخرى بكيفية أكثر سهولة، وهكذا فالمسالك العصبية التي يتم تنشيطها بمرور المعلومات التي هي في مرحلة التخزين تصبح أكثر فاعلية وترسيخا للمعلومات المعالجة، وتؤكد التجارب أن المرور المكرر لجهد عمل خاص بنفس المعلومات المعالجة يجعل المسالك المعنية أسهل وأسرع لتعزيز هذه المعلومات من مرور جديدة.

وبينت نفس التجارب أن هذه التغيرات الفيزيوكيميائية يمكن أن تدوم لعدة أيام، ولهذا افترض أنها قد تشكل آثارا أو بصمات خلوية خاصة بالذاكرة طويلة المدى. (فخري عبد الهادي، (2010)، علم النفس المعرفي، (ط01)، عمان، دار أسامة: ص 153، ص 156- 157).